在学生メッセージ

池之 はるか(いけの はるか)さん

2年生

広島県立祇園北高等学校出身

在学生メッセージ

工代 若菜(くだい わかな)さん

2年生

安田女子高等学校出身

在学生メッセージ

植田 和(うえだ なごみ)さん

3年生

武田高等学校出身

在学生メッセージ

福岡 芽依(ふくおか めい)さん

4年生

広島県立呉宮原高等学校出身

在学生メッセージ

木村 めぐみさん

4年生

祇園北高等学校出身

在学生メッセージ

濵林 美帆(はまばやし みほ)さん

4年生

安古市高等学校出身

在学生メッセージ

向井 茜(むかい あかね)さん

3年生

広島なぎさ高等学校出身

在学生メッセージ

有吉 美咲(ありよし みさき)さん

3年生

広島県立福山葦陽高等学校出身

在学生メッセージ

倉本 莉々子 (くらもと りりこ)さん

3年生

広島国際学院高等学校出身

在学生メッセージ

北橋 良笑(きたはし よしえ)さん

4年生

山陽女学園中等部・高等部出身

在学生メッセージ

大田 萌(おおた もえ)さん

3年生

山口県立山口中央高等学校出身

在学生メッセージ

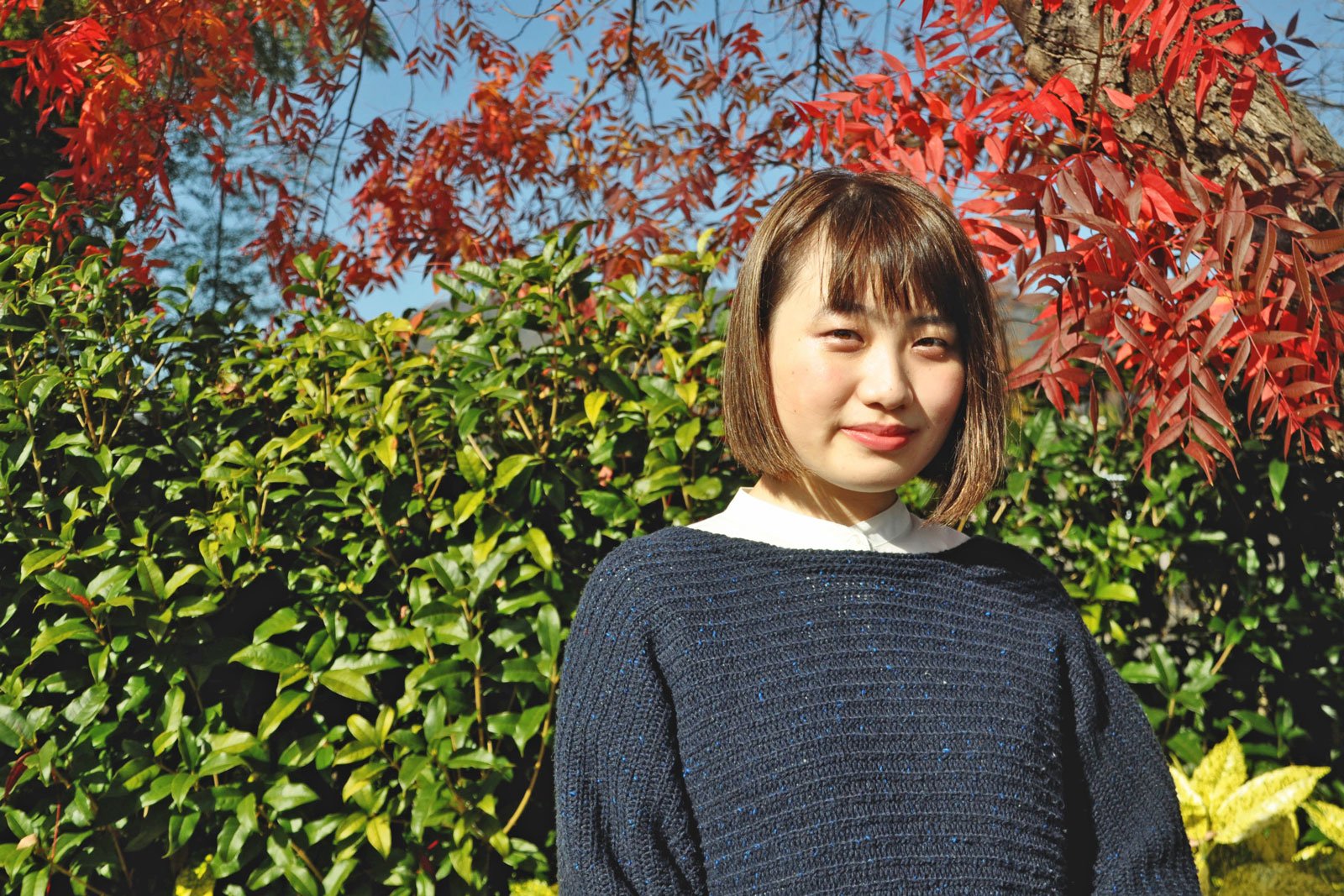

乃美 優菜(のみ ゆうな)さん

4年生

長崎県立長崎東高等学校出身

在学生メッセージ

西山 花納(にしやま かのん)さん

4年生

広島市立沼田高等学校出身

在学生メッセージ 貴船 美紅(きふね みく)さん 4年生

在学生メッセージ

自見 紀香(じみ のりか)さん

3年生

筑紫女学園高等学校(福岡県福岡市)出身

在学生メッセージ

田邊 萌華(たなべ もえか)さん

3年生

広島国際学院高等学校出身

在学生メッセージ

伊勢 茉莉(いせ まり)さん・伊勢 理伽(いせ りか)さん

4年生

比治山女子高等学校出身

在学生メッセージ

青山 みなみ(あおやま みなみ)さん

4年生

広陵高等学校出身

在学生メッセージ 秋光 晴(あきみつ はる)さん 4年生

在学生メッセージ 西村 美桜(にしむら みお)さん 2年生

卒業生メッセージ 田原 彩夏(たはら あやか)さん 広島市立大学 大学院情報科学研究科 医用情報科学専攻 脳情報...

卒業生メッセージ

奥 望美(おく のぞみ)さん

株式会社日立ソリューションズ西日本

23年卒業 ...

卒業生メッセージ

中村 奏恵(なかむら かなえ)さん

株式会社マルコシ

23年卒業 広島県安芸府中高等...

卒業生メッセージ

石田 枝里(いしだ えり)さん

株式会社中国新聞社

23年卒業 佐賀県立佐賀西高...

卒業生メッセージ

貴船 美紅(きふね みく)さん

株式会社ビーライズ

23年卒業

卒業生メッセージ

村上 芽衣(むらかみ めい)さん

株式会社オキデザイン

22年卒業 広島県立安芸府...

卒業生メッセージ

井上 明日香(いのうえ あすか)さん

株式会社コア 中四国カンパニー

22年卒業

卒業生メッセージ

前田 茉宏(まえた まひろ)さん

株式会社サンネット

22年卒業 比治山女子高等学校出身

卒業生メッセージ

滝田 紗由希(たきた さゆき)さん

セキ株式会社

新田青雲中等教育学校(愛媛県松山市)出身

卒業生メッセージ 秋光 晴(あきみつ はる)さん 九州大学 大学院芸術工学府芸術工学専攻 人間生活デザインコー...

卒業生メッセージ 鈴木 綾乃(すずき あやの)さん 株式会社中国新聞企画サービス 企画事業部

一歩、踏み出してみよう

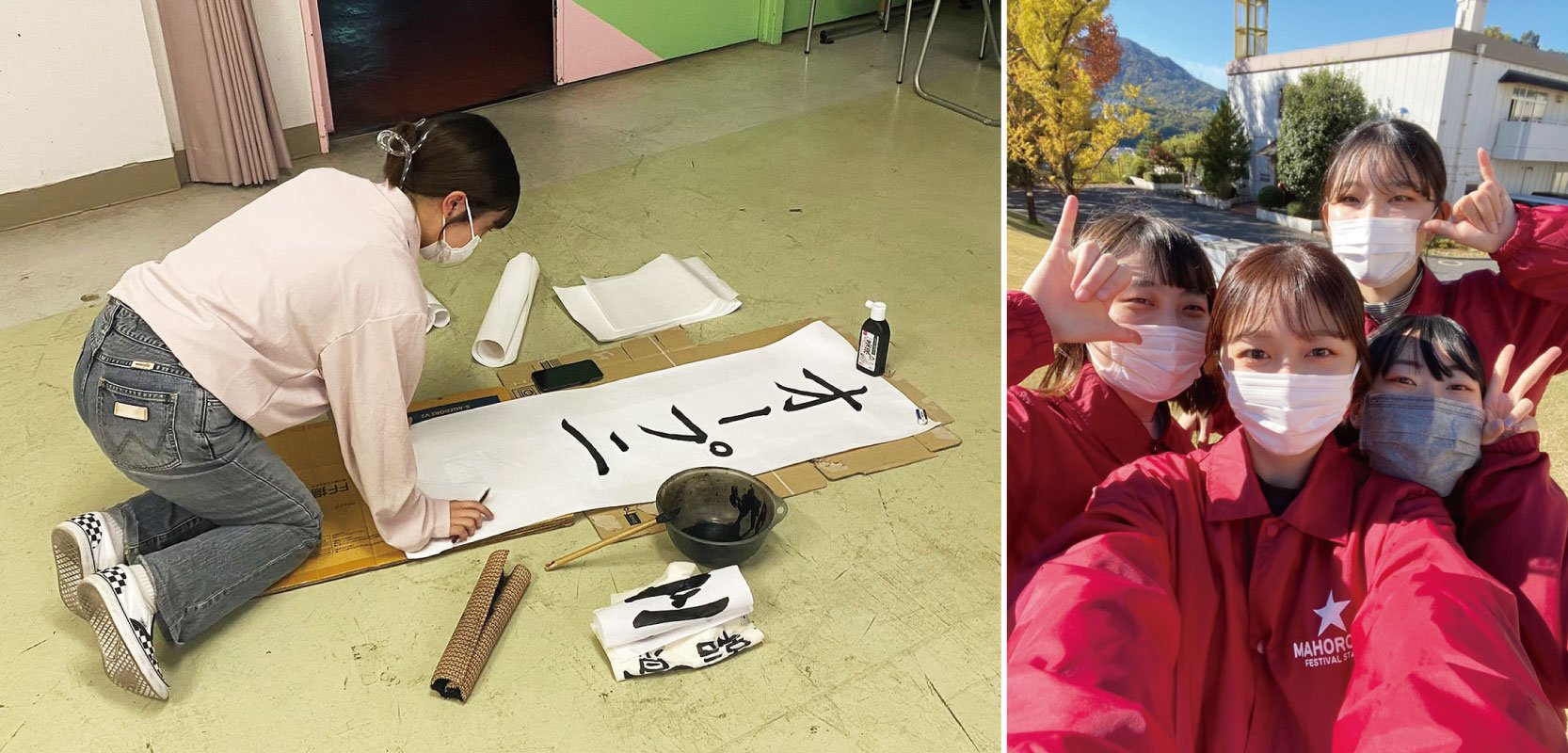

2年生

広島県立祇園北高等学校出身

池之 はるか(いけの はるか)さん

小さな興味でも、思い切って一歩踏み出すことで見える世界が変わることがあります。私にとってその一歩が、造形デザイン学科を選んだことでした。造形デザイン学科を選んだ理由は、高校生のころ部活のリーフレットを制作した経験から、誰かの想いを形にして伝えるものづくりをしたいと考えたからです。

授業では、イラストだけでなく写真・動画、プロダクトやモデリング、さらにはプログラミングまで、幅広い分野に挑戦します。何事にも一歩踏み出してしっかりと取り組むことを大切にしてきたことで、自分にできることの幅が大きく広がりました。

一年生後期から様々なコンペティションに挑戦しています。最初は自分のデザインに自信が持てず、周りのセンスに圧倒されていました。思い切って応募したまほろば祭のバックパネルデザインで、最優秀賞をいただきました。自分の一歩一歩が確かな成果につながることを実感しています。実際に多くの人の目に触れる形となり、自分の表現が誰かの手に届く喜びを強く感じました。

一歩踏み出して挑戦してみると、新しい自分に出会える場面がたくさんあります。私自身まだまだ未熟です。興味があることや「やってみたい」という気持ちを大切に、ぜひ勇気を持って踏み出してみてください。小さな一歩でも、その積み重ねが大きな成長に繋がると今、実感しています。

(2025年12月取材)

チャレンジする心で切り拓く無限の可能性

2年生

安田女子高等学校出身

工代 若菜(くだい わかな)さん

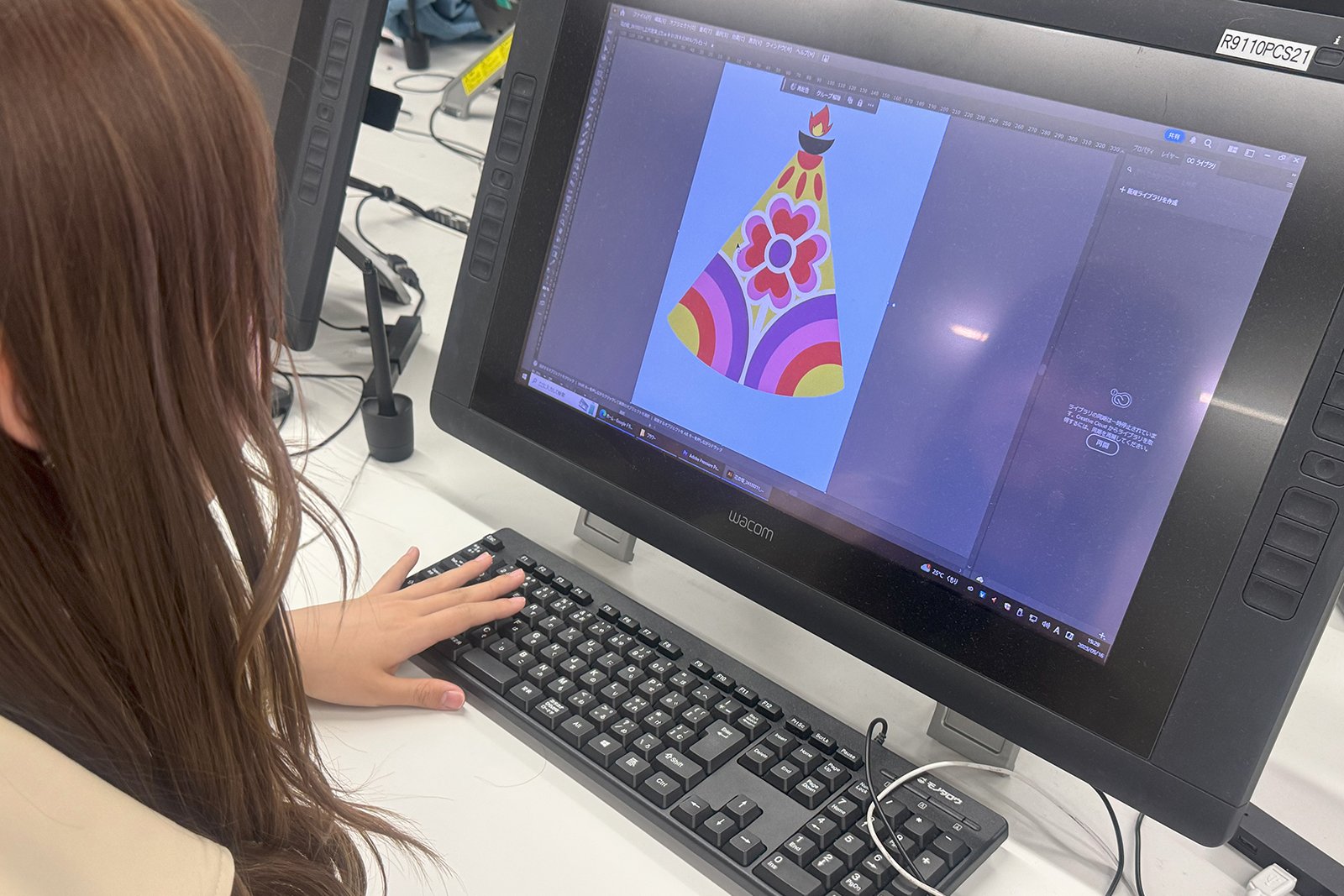

私は常にチャレンジ精神を大切にしています。予測不可能な社会の中で、自分にしかできない表現力や発想力を研鑽し、社会に貢献するものを創ることに挑戦したいと考え、幅広くものづくりを学べる安田女子大学家政学部造形デザイン学科への進学を決めました。

講義で学ぶ技術や、仲間の個性豊かな作品に触れる中での創作活動は良い刺激となり、想像力を高めることができます。コンペティションでは表現力や発想力を鍛えることができ、自分では気づかなかった才能を発見することができました。

高校時代、広島最大の祭典フラワーフェスティバルにダンス部の一員として参加し、シンボルである花の塔の前で踊りを披露しました。その経験を通じて、いつか花の塔のデザインを手掛けたいと夢見るようになり、実際に「フラワーフェスティバル2025花の塔のデザイン」に応募したところ、初挑戦で最優秀賞を受賞しました。この賞は私にとって一生の宝物であり、挑戦することの大切さを再認識させてくれました。

残りの大学生活でも、チャレンジ精神を持ち続け、新しい分野への挑戦を心掛けたいと思います。そして、造形デザイン学科での学びを通じて、自分自身の可能性を更に拡げたいです。

(2025年6月取材)

挑戦の中で成長する

(2024年度キャンパスキャスト メディア・広報チームリーダー、留学やコンペに挑戦)

3年生

武田高等学校出身

植田 和(うえだ なごみ)さん

幼少期から"ものづくり"に興味があり、手を動かし何かを作り出すことが大好きでした。 高校時代の私は、いったい自分は何を作りたいのか、明確には分かりませんでした。理系コースだったため、ただ漠然と工学系や情報系のものづくりを考えていましたが、その考えがなかなか腑に落ちず、コロナ禍だった事もあり、悩み、進学先を模索していました。そんな中、高校3年生の時に、造形デザイン学科のオープンキャンパスがある事を知り、行ってみると、様々な分野のものづくりが学べると知り、ここだ!と確信!次の日、造形デザイン学科に進路を決めました。

絵を書く事が苦手だと思い込んでいた私にとって、造形デザイン学科にイラストの授業があると聞いた時は不安が大きかったです。しかし、実際に授業を受けてみると、新しい技術や表現方法に触れることが楽しくなり、今ではオリジナルのイラストを描くようになりました。

私は、造形デザイン学科のことを「自分の思い込みを手放し、新しい経験を通して自分の可能性を広げる場所」だと感じています。

1年生の後期から、個人でコンペティションに挑戦し、様々な作品制作に取り組んでいます。発想力や技術を磨くことはもちろん、作品を通して自分の想いやアイデアを形にすることに喜びを感じています。

さらにコンペティション以外でも学内の「キャンパスキャスト」という、学生主体で企画から運営をする団体に所属し、そこでメディア・広報のチームリーダーを務め、在学生が楽しい大学生活を送れるよう、キッチンカーイベントやものづくりイベントなど様々なイベントを提案し、実施しています。

また3年生の春には、カナダへの語学留学を体験してきました。この留学は、大学が提供している留学プログラムを活用せず、自分一人で計画・実行したものでしたので、留学から帰ってくるまでの不安はとても大きかったです。しかし、沢山の国の異なる言語や文化を持つ人たちとの出会いや、共同生活は、私にとってとても大きな刺激となりました。異なるバックグラウンドを持つ人々とのコミュニケーションは、互いを知り、協力し合う事の大切さを学びました。

「とりあえずやってみよう」という気持ちを持って挑戦することで、自分の可能性を広げ、新しい発見や成長ができました。失敗を恐れずに行動したことで、自分を強くする良い経験になったと感じています。

今後もこれらの経験を生かしてさらに挑戦を続けていきたいです。

(2024年10月取材)

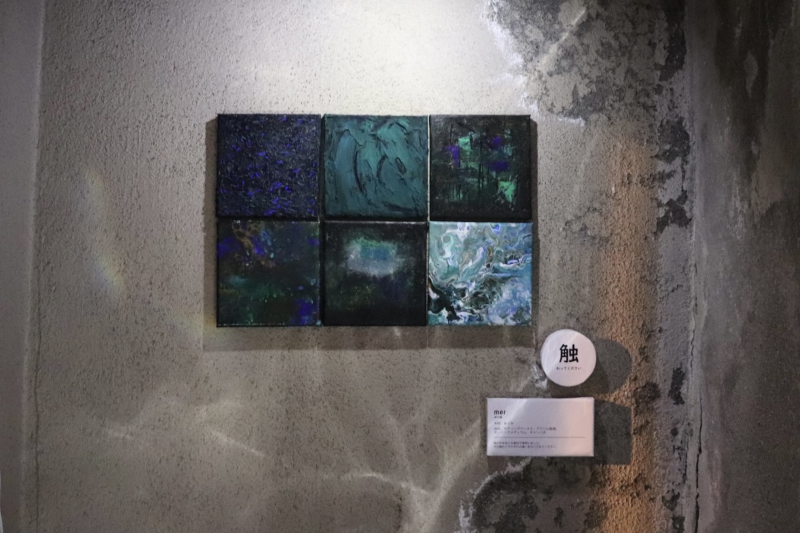

今より広い自分の世界を

4年生

広島県立呉宮原高等学校出身

福岡 芽依(ふくおか めい)さん

昔から好きだった絵を描くことを趣味だけで終わらせたくない。そんな思いでデザインの道に進みました

4年目の大学生活の中でデザインは世界を広げる一つの手段だと私は考えます。

大学に進学すると自分のデザインは社会に全く通用しなかったり、自分とは違う考えをする人が沢山いることを実感し、自分の世界は狭いなあ、とふと思いました。 社会人より自由で高校生より選択肢が広がる大学生活はいかに自分が動いたかで大きく変わると私は思っています。

実践的なデザインを身につけたり、学生生活の思い出を作るため、コンペティションやデザイン事務所、サークルやオリゼミなどに挑み、なりたい自分が見つかると自分に必要なコミュニティに参加してきました。

時には思い通りに行かないことや、物事に手を出しすぎて自分が疲れてしまうことがあったけれど、その度に築かれてきた経験や人とのつながりは今の自分をつくった無駄ではない時間だったと自信を持って言えます。

自分にたくさんの経験とたくさんの視野をあげてほしい。

世界は広いです。私はこれからも経験を積み重ねもっと広い世界を見たいと思います。

(2024年4月取材)

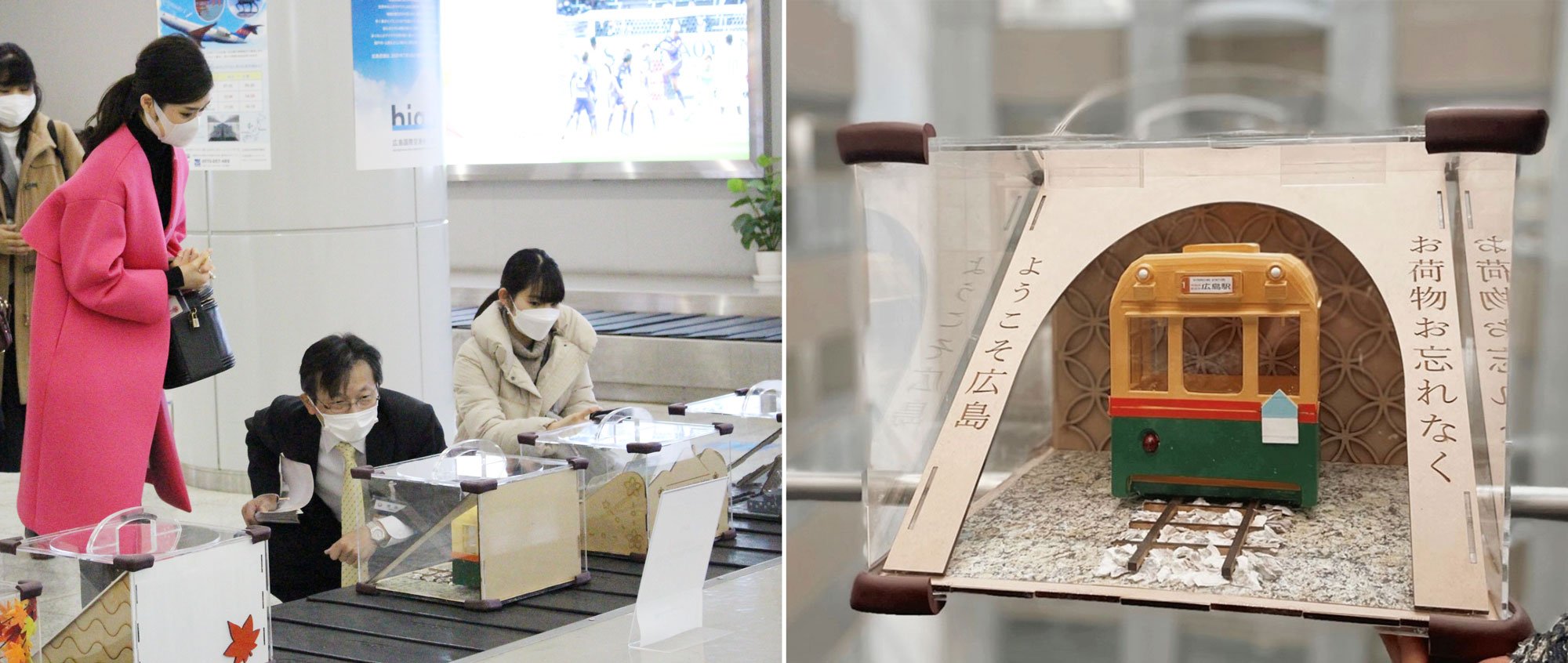

大学生活で得たこと

4年生

祇園北高等学校出身

木村 めぐみさん

幼少期からものづくりが好きだったため、様々な分野でものづくりをしてみたいと思い、造形デザイン学科に入学を決めました。

高校時代は、積極的に行動することが大の苦手でした。しかし大学生活での様々な経験から、チャレンジすることの楽しさを知ることができたと感じています。

友人から誘われたことをきっかけに、学外で展示会を行いました。自分たちですべての空間を作り上げていく難しさと、思いのまま作品を作ることのできる楽しさの両方を感じ、自分自身の成長に繋がりました。

展示会に来てくださった方から誘いをうけ、アストラムラインの駅構内で行われた謎解きゲーム「ヤス謎」の企画・制作に携わりました。企業の方と関わるのは初めての経験だったため、完成した「ヤス謎」を見て喜んでいただけたときは本当に嬉しく、達成感を感じました。

3年生では、大学祭委員を務めました。入学してから一般のお客さんが来場するのは、初めてのことだったので、試行錯誤しながら行いました。クラスメイトと協力し合いながら準備する時間はとても楽しく、やってよかったなと心から感じています。

何事も挑戦しなければ始まらないなと改めて感じることのできる大学生活でした。まずはやってみようという気持ちで、社会に出てからも様々なことにチャレンジしていきたいです。(2024年3月取材)

■ 木村めぐみさんらのグループ展「五感で感じる作品展 ~光が届かない世界」

■ 木村めぐみさんらがアストラムライン「ヤス謎」を企画制作

■ 卒業制作 木村めぐみさん「ミニチュアから見るカフェ空間の魅力」

学生時代に何を残そう?

4年生

安古市高等学校出身

濵林 美帆(はまばやし みほ)さん

大学2年生の時、先輩から「学生でいられる時間は有限」と言われ、何かしなければならないとスイッチが入りました。卒業年になった今は実感せざるを得ませんが、当時はこの言葉を聞くまで、自由に行動できる残りの時間について意識することがなく、特に大きな目標を持たないまま生活していました。しかし、丁度この時デザイナーになりたいという目標を持ち始め、目の前にあるチャンスは何でも経験していくようにしました。

2年生後期からコンペティションに個人応募をしていきました。途中で、ものづくりセンターでコンペティションのサポートを受けられることを知り、様々な分野のものづくりを体験していきました。ここで作品を作る前提の「考える力」が養われたと実感しています。

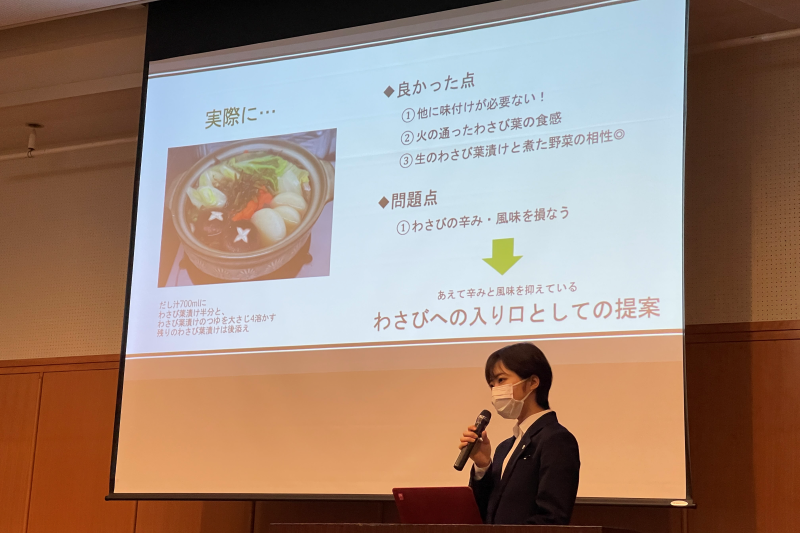

3年生になると就職活動を始めると同時に、さらに広い分野を知ろうと外に向けて行動していきました。社会人の方々とグループに分かれて食品開発を行い、広島を盛り上げるプロジェクトや、出版社・自動車メーカー・デザイン事務所でのデザイン長期インターンシップを軸に活動しました。その他、自らグループ展を開いたり、広島市エコクッキングの動画撮影の監督を行ったりしました。このように興味を持ったことに幅広く踏み出してみることで、自分にとって一番楽しいと思うものに出逢うことができたと思います。

4年生になると、とてもありがたいことに外部の方から仕事のお声を頂き、制作したデザインが世に出るようになりました。その中でも、安田のOCで配布されるトートバッグのデザインは、最初に頂いたお仕事でとてもいい経験をさせていただきました。社会人になってからも、引き出しを増やし続けデザイナーとして成長し、長く残るデザインを作っていきたいです。(2024年2月取材)

■ 濵林 美帆さん「2023年度広島市エコクッキングレシピ用動画制作コンペ」で優秀賞を受賞(2023.09.29)

■ 濵林美帆さんの作品紹介「女子大生の日常」(2023.09.08)

■ 濵林美帆さんが本学オリジナルバッグとノートをデザイン!(2023.07.05)

■ 濵林美帆さんが地元企業と共同で「山賊焼き」の新商品開発!!(2023.06.20)

■ 濵林美帆さんらJAL立体サインオブジェ「お好み焼き」を制作、広島空港に納品(2023.03.29)

■ 濵林美帆さんの作品紹介「私にとっての都市」(2022.11.10)

■ 濵林美帆さんら「マツダ魂動塾安田女子大学サマースクール」に参加」(2022.10.28)

■ 濵林美帆さん 2022学科パンフレット表紙コンテスト最優秀賞(2022.07.04)

■ 濵林美帆さんらグループ展「Lumière(ルミエール)」開催(2022.04.28)

空で繋がるこころ

(天文部 部長)

3年生

広島なぎさ高等学校出身

向井 茜(むかい あかね)さん

空はお好きですか?

私が天文部の部長になったのは、コロナ禍が落ち着き始めたころです。それまで、天文部の活動は月1回の天体観測のみと少なく、部員同士の交流もわずかでした。私は天文部をもっと盛り上げたいと思い、部員同士が交流しつつ天文学を学べるような活動を増やしていきました。

その中でも、夏休みに行った1泊2日の天体観測合宿は私にとって最高の思い出です。コロナ禍により数年間合宿が行われていなかったので、ゼロから計画を立てるのは大変でした。合宿中にも何度かトラブルがありましたが、仲間と協力して乗り切ることができました。何より、初対面では恭しかった部員たちが空を通じて打ち解けていく様子を見て、とても嬉しかったです。

天体観測にて初対面同士の2人

そうして活動を続けていく内に、天文部は55人が所属する大所帯となりました。学科・学年はバラバラですが、みんな「空が好き」という思いは同じです。

空はみんなの心を繋いでくれます。

ふとした時に空を見上げてみてください。煌めく星々、月の静寂、光かがよう青空が、あなたと誰かのこころを繋いでくれるでしょう。

(2024年2月取材)

「やりたい」を諦めない

3年生

広島県立福山葦陽高等学校出身

有吉 美咲(ありよし みさき)さん

物心ついた頃から、自分の手で何かを作り出すことが、大好きでした。

一方で具体的に将来の目標は決まらないままでしたが、ものづくりを続けたい一心で造形デザイン学科に入学を決めました。

本学科は幅広くものづくりについて学ぶことができ、やりたいと思ったことに挑戦できる環境が整っています。幼少の頃から「あれもこれも」と興味を持ってしまう癖がある私には、とても魅力的でした。

一番右が有吉美咲さん

プログラミング、絵画、グラフィックデザインなど、どの分野の授業でも、自分のやりたいことを実現するために全力で取り組むことが私のモットーです。「やりたい」を表現するうち、コンペティションでも結果が出るようになりました。

様々な分野で作品が増えるたびに、先生方が作品にアドバイスをくださるたびに、自分の色が見えてくるようでした。私は、考えて考えて思考を整理して作品を作ることが得意だと、それが人の為になることが幸せだと気づくことができました。

この学科でものづくりを学ばなければ、私はきっと、デザイナーになるという夢を見つけられませんでした。

作り続けることは、時に挫折や人の反対を伴うことも知っています。

それでも、やりたいことを諦めないでください。

ものづくりの世界は、本当に楽しいです。

(2024年1月取材)

■ 有吉美咲さんが「第3回サイゲームスクリエイティブコンテスト」で受賞!

■ 有吉美咲さんの「第3回サイゲームスクリエイティブコンテスト」受賞作品がJR博多駅で展示

■ 有吉美咲さんが「2023年度3R推進ポスターデザインコンテスト」で受賞!

■ 有吉美咲さんが「折鶴メッセージカードデザインリニューアルコンペティション」でファイナリストに

■ 有吉美咲さんら「令和4年度廿日市ビジネスチャレンジコンテスト」で受賞!

■ 有吉美咲さんらが「第20回造展」で作品を展示

■ 有吉美咲さんらが「第21回造展」で作品を展示

■ 作品紹介 有吉美咲さん「勇者ヤマシタと造形の城」

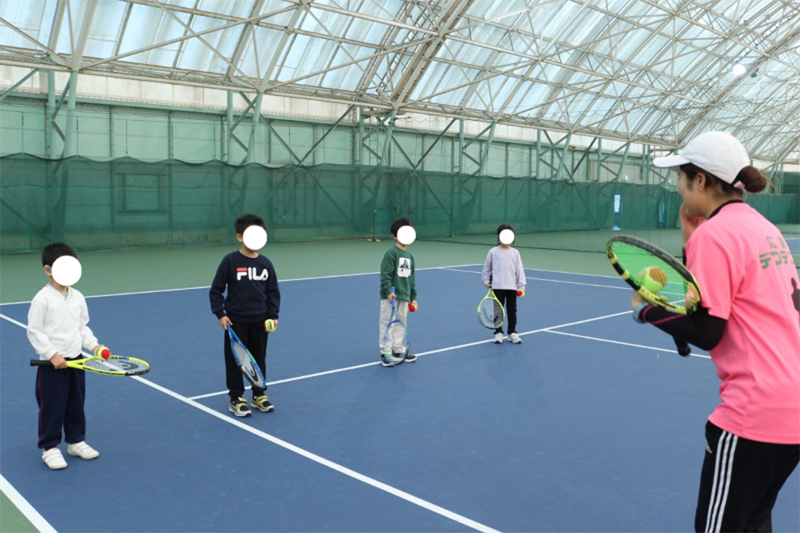

テニスで得た成長と出逢い

(日本ろう者テニス協会 強化育成選手、

第57回全国ろうあ者体育大会の硬式テニス女子シングルス「優勝」)

3年生

広島国際学院高等学校出身

倉本 莉々子 (くらもと りりこ)さん

高校から本格的に硬式テニスを始めました。大学でもテニスを続けたくて硬式テニス部に所属しました。現在、副部長として部長をサポートしながら部員の意見を聞くように心がけています。色々な大会に参加する中で全員が一丸となって試合に臨むことが出来た経験は自分の中でも最高の思い出となりました。

また、大学1年生からは日本ろう者テニス協会の強化育成選手として活動しており、今年(2023年)の9月開催の全国ろうあ者体育大会シングルスにおいて優勝することが出来ました。昨年(2022年)は2位だったのでその悔しさをバネに沢山練習してきたことが結果に繋がり、本当に嬉しかったです。

そうした経験からテニスの楽しさを聴覚障がいを持つ子ども達にも伝えたいと考え、毎月難聴児のためのテニス教室に参加し、指導させてもらっています。基本は手話や口話で指導しており、子ども達の「楽しかった!またやりたい!」という声を聞く度にテニスを続けてきて本当に良かったと感じています。

これらの活動では、耳の聞こえにくい私を多くの方々が支えてくださいました。心から感謝しております。これからも大好きなテニスを続けていくことで、より多くの人達との出逢いを重ねながら自分自身の成長に繋げていきたいと考えています。

好きなことを続けていくことは自分の世界を広げていくとともに様々な経験を得ていくことで、自身の強みとなることにも繋がっていくと思います。

(2023年12月取材)

■ 在学生 倉本莉々子さんの全国ろうあ者体育大会テニスの部女子シングルス優勝が中国新聞に掲載されました

■ 在学生 倉本莉々子さんが第57回(2023年)全国ろうあ者体育大会硬式テニス女子シングルスで優勝!!

■ 在学生 倉本莉々子さんが第56回(2022年)全国ろうあ者体育大会硬式テニス女子シングルスで準優勝

■ 日本ろう者テニス協会

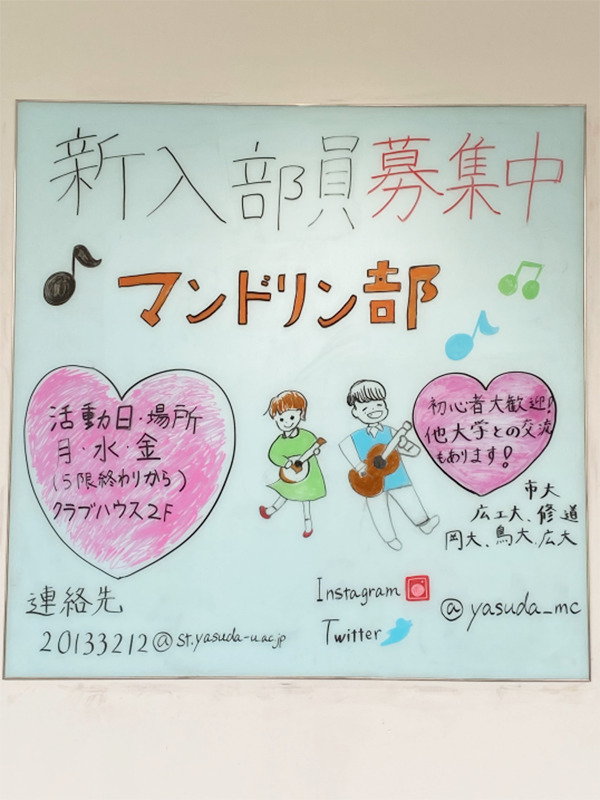

サークル活動を通しての成長

(マンドリン部 部長)

4年生

山陽女学園中等部・高等部出身

北橋 良笑(きたはし よしえ)さん

私はマンドリン部に所属し貴重な体験をしました。まず、3年間部長を務めたことです。人をまとめる役は経験したことがなく、最初はとても不安でした。部長の仕事とは、文化展や秋夕祭の演奏会にて運営とのやり取りをすることや練習スケジュールを決めるなど、裏方の作業がメインでした。部長の仕事を通して、責任感を持ち自然と積極的になりました。

新型コロナウィルスの影響で部員が入らなかった危機もありましたが、コミュニティボードで勧誘したりSNSで活動を頻繁に投稿したりなど、部員と共に試行錯誤しました。

それがきっかけとなり、2年生の時に約40名から成る三大学合同定期演奏会にて指揮を務めました。限られた練習時間で全体をまとめていかなければならないため大変でした。しかし、本番で一体感のある演奏を間近で感じることができた瞬間が印象に残っています。

そして今年11月に行われた三大学合同定期演奏会では、4年生のみのステージではみんなで息の合った演奏を届けることができ、3年前と比べて大きく成長していると感じられてとても嬉しかったです。私にとってマンドリン部での活動は私自身が大きく変わることができ、濃厚な最後の学生生活になりました。

(2023年11月取材)

放送部は放送だけではありません

(大学放送部 部長)

3年生

山口県立山口中央高等学校出身

大田 萌(おおた もえ)さん

高校時代、放送部に所属していた私は、大学でも放送に携わりたいと思い大学放送部に所属しました。入部後、大学放送部の活動の多さにとても驚きました。

大学放送部は、6月にある文化展や11月にある秋夕祭の司会と運営、他サークルのイベントの司会等を主な活動としています。

今年度の文化展でも、私たち大学放送部は多くの役割を、責任をもってやり遂げました。

4月の終わりごろタイムスケジュールを組み始め、何度も出演サークルの方や関係者の方、部員との打ち合わせを重ねながら、徐々に形にしていきます。

また、オープニングムービーの制作や台本の作成、ステージ準備等も手分けして行います。

私は部長として司会などを担当し、みんなで準備してきたものを本番で良い形で進行できるように責任を持って努めました。

第16回文化展は、私が入学してから初めての制約がない文化展でとても不安でしたが、出演サークルの方のご協力や素敵なパフォーマンス、そして部員みんなが率先して動いてくれたおかげで大きなトラブルもなく、とても良い文化展になりました。

放送部は放送だけではありません。

企画・運営・発信と幅広い活動ができます。

多くの人と関わることでコミュニケーション能力や時間管理能力を身に着けることができます。

私は以前から取り組んでいたアナウンスは好きでしたが、連絡や交渉には苦手意識がありました。ですが活動を通して克服でき、アナウンスはより好きになりました。

放送部は人と関わり、人に何かを発信する部活です。

多くの人との関わりによって成長し、これからも様々なことを発信していく部活として部員とともに活動を頑張ります。

(2023年9月取材)

■ 造形の学生、文化展でも大活躍

ものづくりの魅力

4年生

長崎県立長崎東高等学校出身

乃美 優菜(のみ ゆうな)さん

ものづくりといっても作品は二次元から四次元まで、表現方法も多岐にわたります。私はもともと映像制作に興味があり入学しましたが、大学では映像だけでなくデザインからプログラミングまで幅広い表現方法を学ぶことができました。

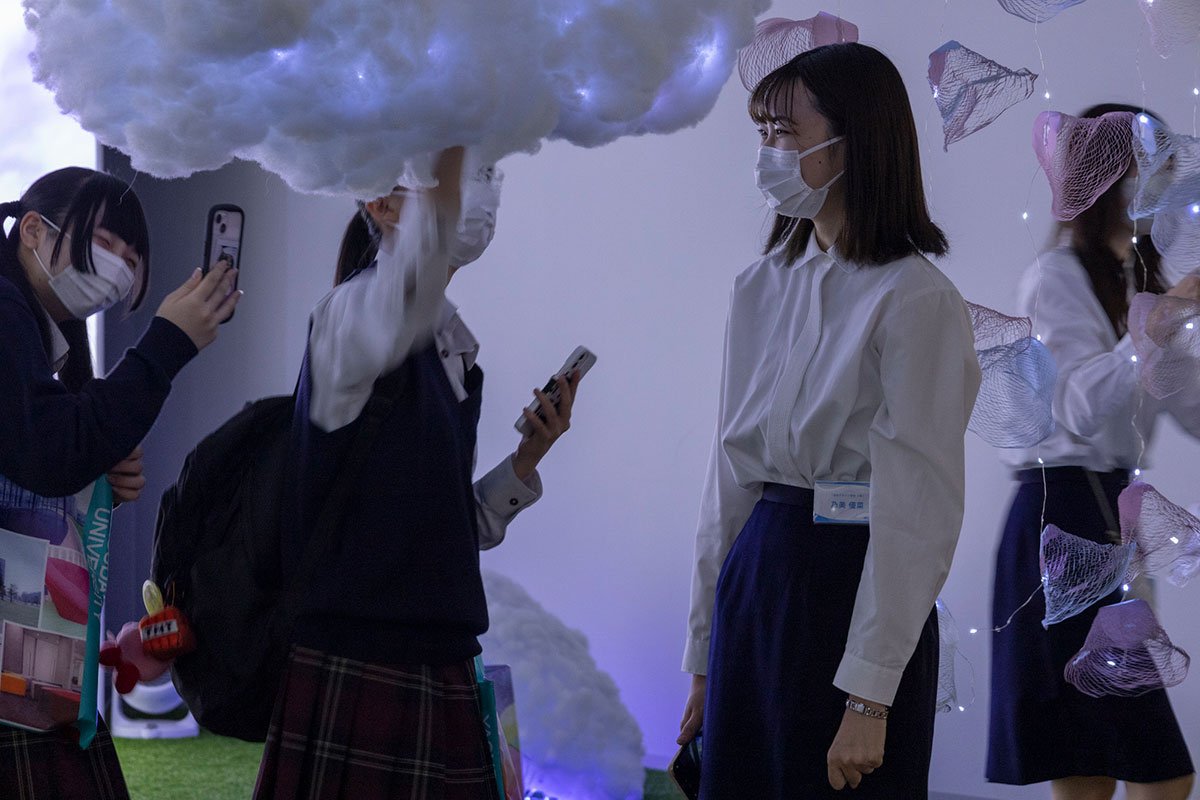

3年生になり、大学で得た知識や技術を活かした作品を作りたいと思い、友人たちと学内外でグループ展を行いました。昨年の6月に開催した初めてのグループ展では、ただ自分の好きな作品を制作しました。そして、来てくださった方々のお言葉から改めてものづくりの楽しさと奥深さを学びました。

7、8月に行われたオープンキャンパスでは本学1号館3階のVSR(Virtual Study Room)でテーマに沿った作品展示を行いました。この学科のおもしろさを知ってほしいという思いを込め、授業で習ったことを活かした作品を多く制作し、高校生に実際に体験してもらいました。

同じくオープンキャンパスでおこなった学生プレゼンでは、どうすれば聞いている方々がこの学科に興味を持ってくれるのか、魅力を感じてくれるのかを考え「魔法のスティック」を制作しました。

私はものづくりの魅力は好きな作品を作る楽しさはもちろん、自分の想いを作品にのせられること、作品が人の心を動かすことができることであると思っています。

造形デザイン学科では授業時間外の時間でも、ものづくりのサポートをしていただける環境が整っています。だからこそいろんなことに挑戦して、自分に合った表現方法で作品を作り続けることのできる学科だと思います。

(2023年4月取材)

■ 作品・プレゼンテーション「魔法のランプ」

■ グループ展「五感で感じる作品展 ~光が届かない世界」

■ オープンキャンパスでの展示「雲の世界」・「人魚たちの隠し部屋」

■ 作品・プレゼンテーション「魔法のスティック」

■ 企画・作品制作「ヤス謎」

■ 企画・作品制作Christmas × Information Technology

■ ものづくりセンター

「これでいい。」ではなく、「これがいい!」と言い切れる作品を。

(2022年度卒業研究・制作発表展示会 実行長)

4年生

広島市立沼田高等学校出身

西山 花納(にしやま かのん)さん

今年度(2022年度)から卒業研究・制作発表展示会(卒業展示)の運営を学生が主体となり1から準備を重ねてきました。ポスターデザインから、冊子づくり、アンケート用紙、展示会ステッカー、見回り用の腕章、展示期間中の見回りのシフト調整、告知用のビラと全てを造形デザイン学科の4年生が準備しました。4年生、1人1人の得意分野を活かし、お互いの足りていないところを補いあいながら今回の卒業展示を創り上げることができたと思います。

私は運営全体のまとめを務めました。今年から初めてということもあり、展示会までに様々なことがありましたが、私たちができる最大限を引き出すことが出来たと思っています。展示期間中は、4年生でシフトを組み展示場所の見回りを行いました。展示期間中にも「さらにこうしていこう!」という声を掛け合い、日々更新しながら展示を終えることができました。

私たちにとって卒業制作は「4年間の大学生活での集大成」です。作品を制作する上で学内でできる最大限のことと、自分たちが今まで培ってきた力を最大限に発揮できるように自分の制作と共に全力でみなさんのサポートをしてきました。私が卒業展示の運営を通して実感したことは、「みんなを巻き込みながら作業をすること」の重要さです。これは、3年次に経験したオリゼミの実行長を通しても感じたことです。学年全体の力を合わせることで「私たちの展示会だ!」という一体感が生まれます。また、たくさんの人が携わることでさらに良い案が出てくると思います。

これから卒業制作を行うみなさんに伝えられることは自分の持っている力、培ってきた経験を全て出し切ることが何よりも大切なことだと思います。(2023年2月取材)

■ 第4回卒業研究・制作発表展示会

■ 西山花納さんの卒業制作作品「La prima impressione」

■ 「第4回卒業研究・制作発表展示会」が中国新聞で紹介されました

まだまだこれから

(2021年度 キャンパスキャスト メディア・広報チームリーダー)

4年生

貴船 美紅(きふね みく)さん

キャンパスキャストって何?と思われている方も多くいらっしゃると思います。簡単に説明すると、キャンパスキャストとは安田女子大学・安田女子短期大学が運営する学生団体です。

キャンパスキャストの活動で皆さんに一番なじみのあるものはキッチンカーイベントだと思います。本学の学生の方なら一度は見かけた事があるのではないでしょうか。このイベントもキャンパスキャストのメンバーが企画から運営まで行っています。自分達で運営をする事でキャンパスキャストの知名度の向上を図ることを目的として企画を始めました。結果多くの学生さんに参加していただけるイベントとなり2022年12月に行われた冬祭は3回目のキッチンカーイベントとなりました。

キッチンカーイベントは私も在籍している広報チームが企画運営をしています。広報チームのリーダーをしている時に、面白い企画をする事が一番の広報になると思い、広報に繋がる企画をしたいと考えていました。ですが、広報がしたくてキャンパスキャストに入った子達に企画を考えてと言うのは難しいのではないかと悩んでいました。

そんな時、後輩メンバーの1人が広報企画の初回に行っていた職員さんへのインタビュー内で、事前に決められていた質問事項を聞くだけで無く、その時々に合わせて質問内容を変えながらインタビューを進めている姿を目にする事がありました。その様な姿を見て色々な事に取り組んでもらいたいし、どんな企画を出すのか見てみたいなと思いました。この出来事が企画作りを進めるきっかけとなりました。

4年生になり、メインで活動に取り組む立ち位置からサポートをする立場に変わり、今まで感じた事の無い伴走役の難しさを体感しました。その一方で後輩メンバーの言動や成長に嬉しくなる事が増えました。

キャンパスキャストには明確な立場の縛りはありません。そのおかげで自由な企画ができる反面、周りの先生や職員さんからの理解やサポートはとても重要です。そして何より入ってみたいと思う学生が居てくれないと存在が続く確証はありません。 メンバーには、周りから見て判るくらい楽しみながら、キャンパスキャストの活動をしてもらいたいです。(2022年12月取材)

■ キッチンカーグルメフェス開催!

■ 「秋祭り」「冬祭り」開催!

■ キャンパスキャストの紹介

(造形デザイン学科4年馬場晶子さんが制作したwebページ)

「楽しい!」と思える場を作りたい!

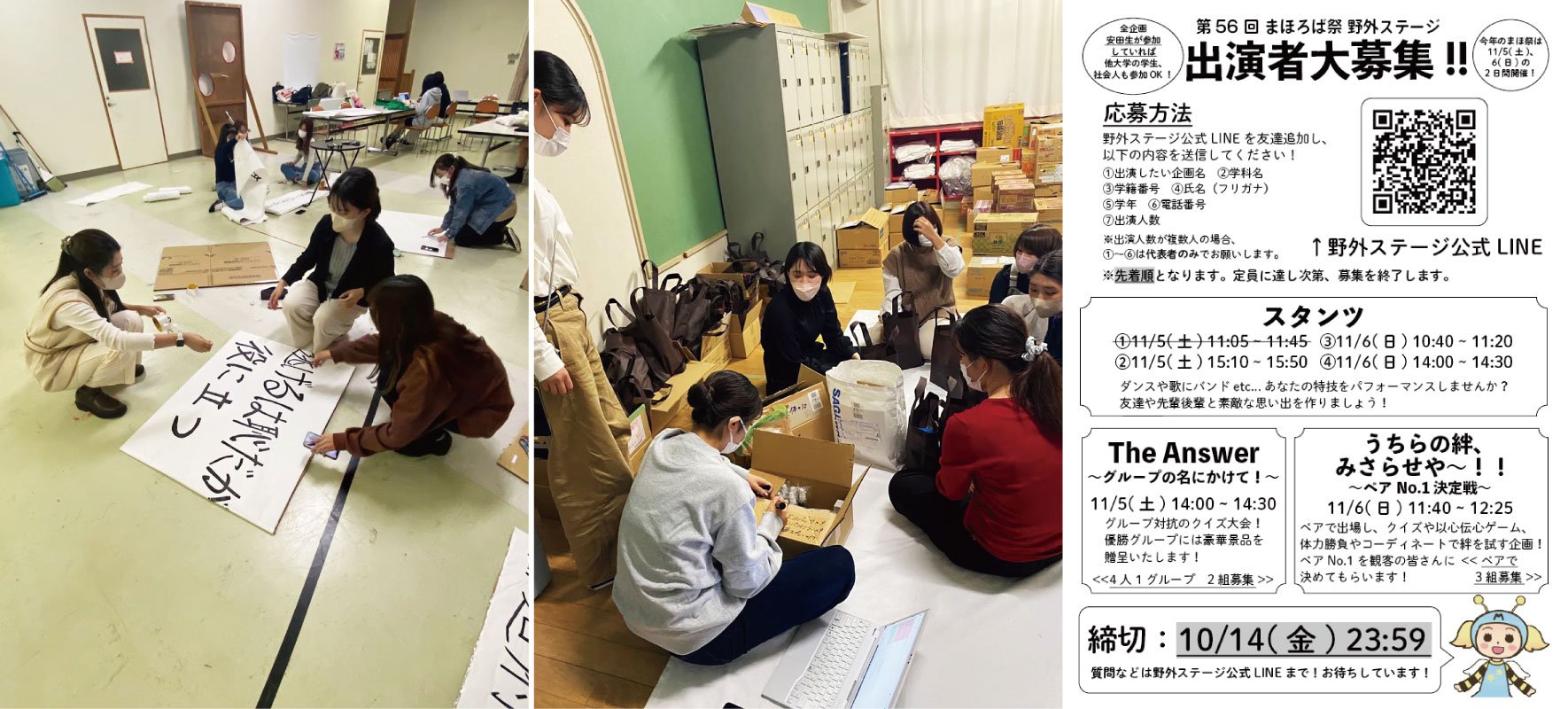

(第56回まほろば祭 実行委員会 野外ステージ責任者)

3年生

筑紫女学園高等学校(福岡県福岡市)出身

自見 紀香(じみ のりか)さん

まほろば祭は、例年10月末から11月初めに本学で行われる大学祭で、まほろば祭実行委員会が中心となって催されます。私は、1年生から3年生までの3年間、まほろば祭実行委員会の野外ステージという部署に所属し、3年生の時に開催された第56回まほろば祭(2022年11月5日、6日)では、部署内全体を統括する責任者という役職を務めました。責任者として目指したのは「観客も出演者も、運営している野外ステージメンバーも楽しい!と思える場を作る」ことでした。

4月から7月の間に3年生4人で2日間のタイムスケジュールと企画内容を考え、8月から1、2年生を交えて協賛のお願いの電話をしたり、企画進行の台本の作成を始めました。この頃、責任者としてうまく立ち振る舞われているだろうかという不安を抱えていました。

9月からは、まほろば祭に向けての準備が本格化し、集まったメンバーに仕事を振る以外にも、ステージで使う音源づくり、出演者との連絡など、様々な仕事がありました。当日も予測していなかった事態が発生しましたが、大きなトラブルもなく、会期の2日間をやり抜くことができました。

まほろば祭が終わった後、出演者の方から「出演して本当によかったです」と言葉をいただいたこと、観客の方が盛り上がっていたこと、後輩や同学年の人から「ついてきて良かった!楽しかった!」と言ってもらったことで、責任者としての立ち振る舞いは間違ってなかったという安堵と、私が目指していた「楽しい!と思える場を作る」を達成できたと実感しました。

第56回まほろば祭は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大防止を十分に行いながら、2年ぶりに学外からのお客様にご来場いただきました。学外からのお客様を招いて行うまほろば祭は初めての経験でしたが、最高の野外ステージを作り上げることができました。

ついてきてくれた3年生と後輩たちには感謝しかありません。後輩たちが作る来年の野外ステージが今からとても楽しみです。(2022年11月取材)

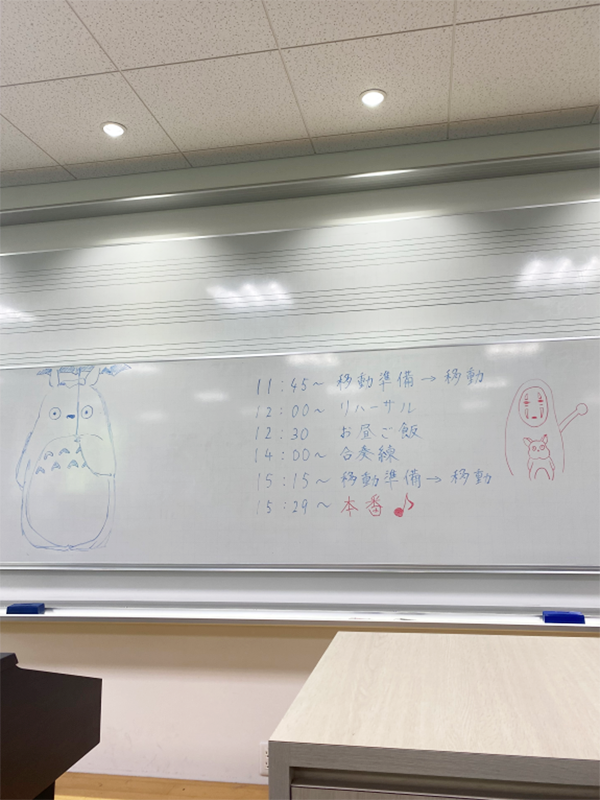

新入生歓迎オリエンテーションセミナーの実行長になって本当によかったです

3年生

広島国際学院高等学校出身

田邊 萌華(たなべ もえか)さん

私が入学したのは、2020年4月、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が広まって初めての春でした。COVID-19の影響で、入学したばかりにも関わらずオンライン授業になってしまった私達にとって、大学生活への不安は増えていく一方でした。しかし、オンライン授業から通常授業に戻ったすぐ後に、先輩方が企画してくださった新入生歓迎オリエンテーションセミナー(通称、オリゼミ)という宿泊を伴うグループ研修を通して、私の中にあった不安は少しずつ無くなっていきました。入学した当初、同級生は知らない人ばかりで不安でしたが、1年生のオリゼミを通して、楽しい思い出やかけがえのない友達を作ることができました。そんなオリゼミに魅力を感じ、私もオリゼミの企画・運営に携わりたいと思うようになりました。

そして、2年生と3年生の2年間は、オリゼミの企画・運営を行うメンバーとして活動し、3年生のときは実行長という全体のリーダーを務めました。私は今までリーダーを支える立場の役回りが多かったため、私に実行長が務まるのかとても不安でした。実行長というのは、やはり辛いこともたくさんあり何度かくじけそうになりましたが、実際に自分達が企画・運営したオリゼミを新入生に体験してもらい、楽しんでもらえている姿をみて本当に実行長になってよかったと感じました。(2022年10月取材)

実行長をした2022年度のオリゼミの様子

新入生の時の2020年のオリゼミの様子

「挑戦できる環境」が整っているから、「将来の選択肢」を増やす事ができました。

4年生

比治山女子高等学校出身

伊勢 茉莉(いせ まり)さん・伊勢 理伽(いせ りか)さん

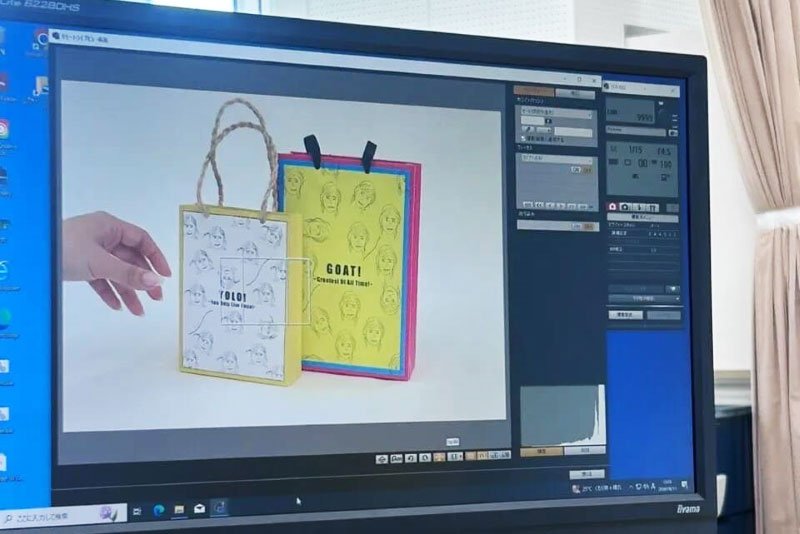

将来について考え出した高校生の私たちは、マスコミ業界に興味を持ち、本学科に入学を決めました。

入学すると、アナウンサーの方が実際に講義を行ってくださったり、様々な種類のカメラで撮影を行ったり、編集まで行うといった機会を与えていただけました。その一方これらの学びだけでなくグラフィックデザインやIoT(Internet of Things)技術といった「芸術+情報科学」など幅広く学ぶ事ができ、興味のある分野を増やす事ができました。

またコンペティションへの参加や企業とのコラボレーション、最新機器を使用してのものづくりなど新たなことに挑戦できる環境が整っていることから、自らの得意分野や本当に興味のある事を発見できる機会が多くあったように思います。

現在は学びの集大成として、自らデザインしたシェードとIoT技術を融合させた照明の研究を行っています。

このように本学科で4年間さまざまな挑戦が出来た事で、今まで同じ進路に進み好きな事が一緒だと思っていた双子の私たちも向いている事、好きな事の違いに気づくことができ、就職先も異なる業界で納得し決める事ができました。この学科で学んだ事を糧にそれぞれの就職先で活躍できる女性になりたいと思います。(2022年9月取材)

※トップ写真は日本航空広島支店樣とのコラボ作品です。

受け取るポジションから、届けるポジションへ

4年生

広陵高等学校出身

青山 みなみ(あおやま みなみ)さん

スタジアムからの歓声が聞こえる程の場所に住んでおり、物心ついた頃からサンフレッチェ広島は身近な存在でした。

父も兄も熱血なサポーターで、その影響を受けて私も・・・という訳ではなく、選手の顔どころかそのポジションも、ルールすらよく知りませんでした。ただ、サンフレッチェ広島がもたらす地域への影響力の大きさは、強く感じていました。

オープンキャンパスで、造形デザイン学科の「サンフレ取材班」というプロジェクトの存在を知りました。サッカーについてあまり興味がなかった私でも、新しい視点から映像を届けたい、今までにない経験ができるのではないかと考え、この学科で学びたいと思いました。

このプロジェクトに参加して四年目になりますが、大学の授業の枠を超えた学びを経験できると思います。

今ではサンフレッチェ広島の魅力を伝える側として、報道関係者の方々と同じ現場に立ち、一瞬のチャンスも逃さない気持ちで毎試合臨んでいます。(2022年7月取材)

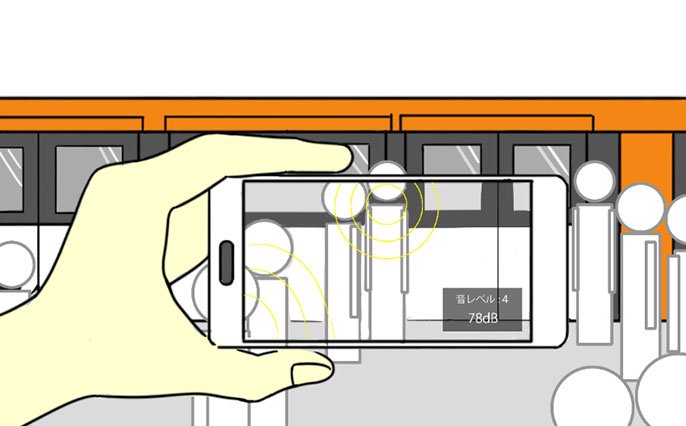

テクノロジーが生活を豊かにするモノであるために、この学科で学んでいます。

4年生

秋光 晴(あきみつ はる)さん

進路について考えていた時、私はただ漠然と「人の役に立つことをしたい」と思っていました。その頃、視覚障害を持つ赤ちゃんが眼鏡をかけて初めて母親の顔を見るという動画に出会いました。赤ちゃんはとても幸せそうに笑っていました。何か不自由を抱えていたとしても、道具によって不自由を補うことができると実感し、モノづくりに興味を持ちました。一概にモノづくりと言っても、最近は技術の進歩によってより高度なものへと進化しています。便利な世の中になってきている一方で、その危険性など人間とテクノロジーの共存には今後解決すべき問題もあると感じています。

この造形デザイン学科では、基幹科目・展開科目を通じてアナログとデジタル両方向から学ぶことができ、道具やテクノロジーについて理解することができます。また、技術に関する授業だけでなく専門基礎科目によって自然・社会・文化と人間の理解に関する知識を深めることもできます。

私は現在、これらの授業を通して人間とテクノロジーが今後どのように協調していくかについて探っています。あの動画の赤ちゃんの眼鏡のように、テクノロジーがすべての人や環境にとって安全で、幸せを生むモノであるよう学びを深めていきたいです。(2021年取材)

個性豊かな仲間と切磋琢磨して勉学に励むことのできる素晴らしい学科

2年生

西村 美桜(にしむら みお)さん

「やりたいこと」って何だろう。私は、目標が決められない高校生でした。加えて、言いたいことを言葉にして伝えることが苦手です。しかし、デザインはどんな形でも成立し、他者に伝達することができます。そこに興味を持ち、「やりたいこと=デザイン」だと思い、安田女子大学の造形デザイン学科を志望しました。

この造形デザイン学科は、コンピュータ・3Dプリンタを使ったデジタル表現だけでなく、絵画や金工など今までしたことのない体験を通して、学ぶ楽しさを知ることができます。また、学生一人ひとりのスピードや考え方に応じて、先生方は熱心に向き合いながら指導してくださいます。機材も豊富で、用途に合ったものを使えるので制作活動もはかどります。新たな自分を発見したり、至らない部分に気づけたりと毎日が新鮮です。サポートしてくださる先生方や環境のおかげで、苦手としていた自分を表現することが今では出来てきていると感じています。

普段は芸術を理解する講義を受け、理解した事柄を生かした課題をこなしています。どの課題もやりがいがあり、一緒になって一喜一憂してくれる友人とともに、毎日勉学に励めるすばらしい学科で日々尽力していきたいです。

<TOPICS>

広島市現代美術館が主催する「広島ブランド」デザイン公募2019展において、西村美桜さんの「宇品ショッピングセンター お客様の寝泊まりくつろぎ道路」が入選しました。

作品は、「シャッターの閉まった商店街にかつての活気を取り戻すため、ショッピングセンター内の空き店舗を観光客向けの宿泊施設にリノベーションするプランで、尾道のデニム、宮島の紅葉、折り鶴、瀬戸内特産のレモンなど、広島を感じる色とりどりの部屋が通路沿いに並べる。」とする提案です。

2020年2月8日、広島市現代美術館で授賞式とプレゼンテーションが行われました。(2019年取材)

4年間の経験から新たな学びへの挑戦

広島市立大学 大学院情報科学研究科 医用情報科学専攻 脳情報科学研究グループ

24年卒業 広島県立安芸南高等学校出身

田原 彩夏(たはら あやか)さん

私は現在、広島市立大学大学院情報科学研究科に在籍し、医用情報科学を専攻しています。具体的には、脳情報科学研究グループの常盤達司准教授のご指導のもと、生体信号を活用して人の健康を支える技術について学んでいます。その学びを基にして、日々、「ストレスに焦点を当て、書道が脳波と脈波にどのような影響を及ぼすのか」について研究をしています。

私はもともと文系だったこともあり、医用情報科学という、これまでの学びとは大きく異なる理系分野に飛び込んだ当初は、専門的な授業や研究生活についていけるか不安を感じていました。しかし、先生方や研究室(ゼミ)の仲間の支えもあり、少しずつですが成長できていると感じています。

その成果の一つとして、今年(2025年)の6月には初めて学会に参加し、研究発表を行うことができました。他大学の先生方から研究内容について貴重なご意見やアドバイスをいただくことができ、非常に楽しく刺激的な経験となりました。

改めて振り返ると、私がこの専門分野を超えた挑戦を決意できたのは、造形デザイン学科で様々なモノづくりに触れることができた経験、そして何より大学院進学を後押ししてくださった谷口和弘教授のおかげだと考えています。

新しいことをするのは不安もあると思いますが、皆さんもぜひ思い切って行動してみてください。皆さんのこれからの活躍を心から応援しています。

(2025年11月取材)

研究で脳波を計測している様子

研究で脳波を計測している様子

■ 田原彩夏さんの大学での卒業制作「彩模(あやも)」(造形デザイン学科、2023年度)

■ 田原彩夏さんの大学院での研究「写経と計算課題が脈波に及ぼす影響について」(2025年 Annual63巻 Abstract号 p.324_2)

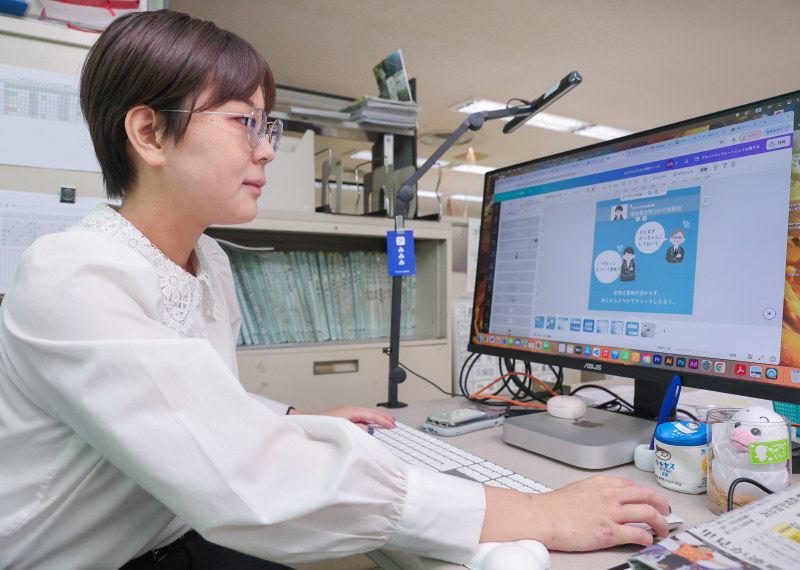

未知への挑戦が自分の可能性を広げる

株式会社日立ソリューションズ西日本

23年卒業 群馬県立太田東高等学校出身

奥 望美(おく のぞみ)さん

私は現在、日立グループのシステムエンジニアとして設計・開発業務に携わっています。文系出身でIT未経験だったため、入社前は不安もありましたが、新規領域である生成AIの業務に挑戦させていただき、日々やりがいを感じています。

システムエンジニアとして業務に取り組む様子

システムエンジニアとして業務に取り組む様子

特に印象深かった経験は、入社2年目の成果発表会です。当時、社内では生成AIはまだ理解が進んでいない分野で、専門用語も多く説明の難しさを感じましたが、大学で学んだデザイン力を活かして図や表、色使いにこだわった資料を作成しました。その結果、「AIについて初めてこんなに理解できた」「この資料でやっと内容がつかめた」と評価をいただき、大きな達成感を得られました。

Mouser Fab DIY Awards 2022 受賞作品「動く標本(Moving Specimen)」

Mouser Fab DIY Awards 2022 受賞作品「動く標本(Moving Specimen)」

「Mouser Fab DIY Awards 2022」授賞式での展示風景

「Mouser Fab DIY Awards 2022」授賞式での展示風景

在学中、IT企業を志望してからは、造形デザイン学科の「テクノロジー×アート」を体現した作品づくりに挑戦しました。それまで電子工作の経験はありませんでしたが、自分なりにできる設計を考え創意工夫を重ねたことで、コンテストで賞を頂くことができました。この経験は、卒業制作や現在の仕事にもつながっていると感じています。

第4回卒業研究・制作発表展示会 展示作品「Calendar×Papercut Light Box」

第4回卒業研究・制作発表展示会 展示作品「Calendar×Papercut Light Box」

「第4回卒業研究・制作発表展示会」展示の様子

「第4回卒業研究・制作発表展示会」展示の様子

造形デザイン学科では、自分の可能性を広げる多様なモノづくりを経験できます。未知の分野にも、ぜひ挑戦してみてください。

(2025年10月取材)

■ 株式会社日立ソリューションズ西日本

■ 作品紹介 奥望美さん「Calendar×Papercut Light Box」

■ 在学生 奥望美さんが「Mouser Fab DIY Awards 2022」で入賞

経験は同じ分野でなくても活きてくることを実感

株式会社マルコシ

23年卒業 広島県安芸府中高等学校出身

中村 奏恵(なかむら かなえ)さん

私は安佐北区の高陽地区にあるリフォーム会社に営業として入社しました。現在は担当地域を持ち、お客様の家に訪問をして暮らしの困りごとを解決するお手伝いをしています。

インテリアや壁紙の色などご相談いただいたときは、大学時代に学んだ知識を生かしてお話ししています。

入社するまで建築について学んだことがないため、働きながら勉強をしたり、会社で研修の時間をいただいて学んだりしています。リフォームの相談は1軒1軒違い、同じ工事内容がないので日々学ぶことばかりです。

在学中は自分の得意なことを知るために、できるだけ多くの授業を受けていました。コンペティションへの参加を通して、求められているニーズを解決するために提案やアイデア出しに楽しさを感じていました。自分の提案したもので相手に喜んでもらえるようなことをしたいと考え就職活動をしていました。

大学で学んだ陶芸や絵画などの芸術は暮らしに近いところにあり、その人のこだわりが出る部分でもあるので、訪問の際はそのことについてお客様とお話をしてよく盛り上がります。

大学で学んだこと・経験は初対面や取引先の方などと仲良くなるきっかけになるので、コミュニケーションとしてこれからも必ず役に立っていきます。 ぜひ大学生の時にいろんなことに挑戦してみてください!

(2024年12月取材)

■ 株式会社マルコシ

■ 中村奏恵さんの作品「~澪想曲~」

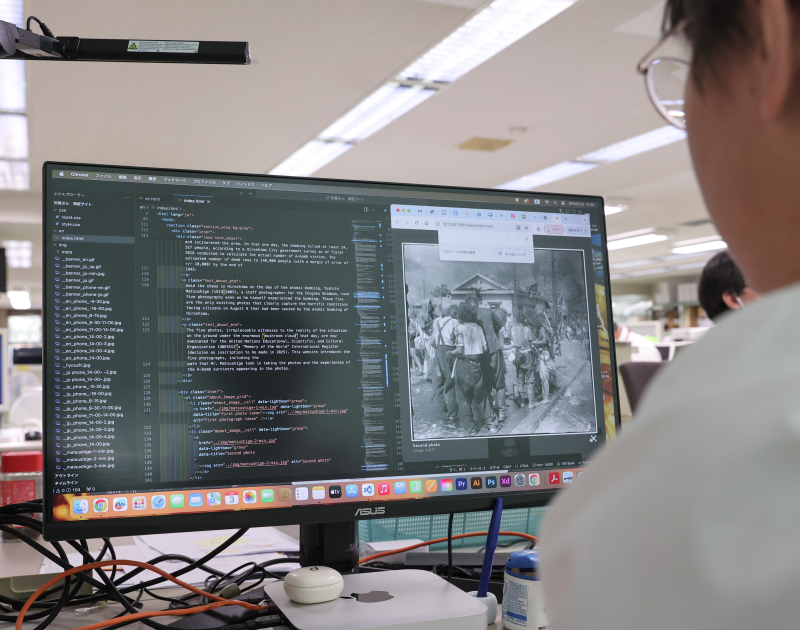

幅広いデザインで広島の魅力を伝える

株式会社中国新聞社

23年卒業 佐賀県立佐賀西高等学校出身

石田 枝里(いしだ えり)さん

私は新聞社のデザイナーとして、デジタルコンテンツの運営や紙面・SNSの画像、ウェブサイトの制作に携わっています。制作したコンテンツは多くの人々の目に触れるため、特に「ミス」には細心の注意を払って業務にあたっています。

業務ではデザインの内容より手法や手段についてアイデアを求められることが多く、コンテンツを磨き続けるには、多様なデザイン手法が必要だと感じました。入社当初、グラフィックデザインの知識だけでは不十分であることを痛感し、現在も研鑽を続けています。

また、この仕事を通じて広島についての知識も深まり、人々や土地の魅力に改めて気づき、街の動きをいち早く知ることができるのは大きな魅力の一つです。これからも広島の魅力を多くの方に届けられるよう、全力を尽くしていきます。

大学では幅広いデザインの基礎的な知識を学べたことが今とても支えになっています。特に「物事の疑問を探し、より良いものにするアイデアを出す思考力」を育めたことはデザイン以外でも通用し、仕事をする上で大きな力になっています。

《卒業制作作品:観光地の滞在時間を増加させる未発見の魅力抽出と再解釈‐呉市のリブランディングをケーススタディとして‐》

《卒業制作作品:観光地の滞在時間を増加させる未発見の魅力抽出と再解釈‐呉市のリブランディングをケーススタディとして‐》

造形デザイン学科ではあらゆる分野を学ぶ機会が拡がっています。学生の皆さんには貪欲に毎日を充実させて夢を叶えるチャンスを掴んでほしいと思います。

《卒業制作作品:観光地の滞在時間を増加させる未発見の魅力抽出と再解釈‐呉市のリブランディングをケーススタディとして‐》

《卒業制作作品:観光地の滞在時間を増加させる未発見の魅力抽出と再解釈‐呉市のリブランディングをケーススタディとして‐》

(2024年9月取材)

■ 作品紹介 石田 枝里さん「呉という漢字で呉市」

■ 株式会社 中国新聞社

今/未来の自分を幸せにするために

株式会社ビーライズ

23年卒業

貴船 美紅(きふね みく)さん

現在、XR領域※のテクノロジーカンパニーでコンサルティングチームのディレクターとして働いています。 XR企業のディレクターと聞いて仕事内容をぱっと思いつく方は少ないと思うので少しご説明をさせていただきますと、クライアントが作りたいコンテンツを形にするためにXRエンジニアやXRデザイナーと一緒に企画・リリース・運用まで一貫して指揮を行う仕事をしています。

社会人2年目となる今、働いていて思うのは"この仕事は自分にとって「良い仕事」だ"ということです。自分は大学生の時に"何もない無の状態から考え実現させていく楽しさ"を知り、"これ"を仕事にできたらどれほど幸せかと思った事があります。

学生時代に"将来こういった事をしたら自分は幸せに過ごすことができる"と知れた事がまず第一の幸せであったと思いますが、造形デザイン学科はその経験の機会が多くある場所だったと思います。大学生として過ごせる時間は短くあっという間に終わってしまいます。学生の皆さんには学生だからこその経験/体験を今のうちにして、そこから得た知見で未来の自分を幸せにしてほしいです。

(2024年7月取材)

※XRとは「Extended Reality/Cross Reality」の略称。VR(仮想現実)、AR(拡張現実)、MR(複合現実)などを用いて現実の物理空間と仮想空間を融合させて、現実では知覚できない新たな体験を創造する技術。

共につくる、地域に根ざしたデザイナーへ

株式会社オキデザイン

22年卒業 広島県立安芸府中高等学校出身

村上 芽衣(むらかみ めい)さん

私は、広島市内にあるデザイン事務所に入社をしました。パッケージや紙媒体、WEBデザインなど、業種や分野を問わないデザインの制作をしています。 元々、個人事務所の弊社は私が最初の社員でした。なので、入社1年目からデザインの制作をはじめ、打ち合わせやコンセプト作りなど、一つの案件の川上から川下まで携わっています。

在学中は、授業に加えてコンペやインターンシップなどに参加し、とにかくデザインに触れる時間を増やしていました。当初は賞をとることや技術を磨くことを目標としていましたが、今振り返ってみると、そこで培われたのは、「自分から学ぶ姿勢」だったと思います。自分が興味を持ち、授業に取り組んだりコンペに参加したりすることで、共につくる仲間もでき、先生やデザイナーの方とも交流を深めることができました。その過程を経て作った卒業制作は、地域活性化をテーマにした伝統工芸のリブランディングです。自分から学びにいくことで、将来はデザインで地域活性化の一助になるという目標を見つけました。

現在、入社して2年目になります。目標にはまだ到達していませんが、大学の学ぶ環境があったからこそ、今の自分があると思っています。「自分から学ぶ姿勢」で得た機会を糧に、地域と共につくるデザイナーを目指していきます。

(2024年5月取材)

試行錯誤を繰り返し、自分らしさを発見できました

株式会社コア 中四国カンパニー

22年卒業

井上 明日香(いのうえ あすか)さん

システムエンジニアとして企業や県警向けのシステムを開発しています。

Amazon Web Services (AWS)などのデータベースを用いたソフトウェア開発が主な業務ですが、Web・UIデザインやアイコン製作といったデザイン業務を担当することもあります。

在学中は、社会への問題提起を題材にした立体作品や、生きづらさの可視化を目的とした映像を製作していました。

仕事内容も製作と同様に、社会(企業)で起きている問題や課題をプログラムを用いて解消しています。手段は違えど、システムというツールを介して問題を解決する過程に楽しさを見出しています。

何が得意で何が苦手かは経験してみなければわかりません。大学1~2年次に取り組んだグッズデザインのコンペや授業での平面作品の製作を経て、デザイン・アート方面で周囲に打ち勝つ厳しさを実感しました。同時に、失敗を恐れず挑戦し続ければ他の糸口が見つかると学びました。映像・システム方面のアプローチが得意ということに気付き、自分らしさを見つけられたのは、様々なことにチャレンジできる安田という環境があったからこそだと思います。

「アストラムライン車内マナー啓発ポスター」コンペでの受賞

「アストラムライン車内マナー啓発ポスター」コンペでの受賞

(中央:井上明日香さん、大学1年生の時)

現在、入社3年目に差し掛かかろうとしています。日々システムエンジニアとして試行錯誤の繰り返しです。学生の皆さんは自分自身の可能性を限定せず、新しいことに挑戦し続けてください。貴方らしく生きるためのヒントは人生の節々にちりばめられています。 (2024年3月取材)

■ アストラムライン車内マナー啓発ポスター

頼られるシステムエンジニアをめざして

株式会社サンネット

22年卒業 比治山女子高等学校出身

前田 茉宏(まえた まひろ)さん

私は医療関連のシステムエンジニアをしています。私の業務内容としては、病院の受付の方が取り扱うシステムを担当しており、システムの導入から保守まで関わっています。

システムエンジニアというと、パソコンを前に1日中座ってプログラムを見るようなイメージがあるかもしれません。しかし、実際は直接お客様や社内で会話をする機会が多く、コミュニケーション力がとても大切だと日々感じています。その際に分からない言葉や機能があっても、先輩社員がどんな質問をしても答えてくれるので安心して業務に取り組めています。

大学で学んだことで特に活きていることは、「根拠を考える力」だと思っています。講義では「どんな意図があるのか」といったことを発表したり、人の発表を聞いたりすることで理解を深めていました。会社でも同じように「どうしてこの操作が必要なのか」といった根拠を知ることでお客様の業務理解を深めることができ、自身のスキルアップへ繋げることができています。

大学4年間で「どうして?」の考え方が身につき、今では「もっと知りたい!」と向上心が高まっています。これからもスキルを身につけてお客様、先輩社員から頼られるような社会人をめざしていきます。(2023年6月取材)

授業や行事、大学で得た全ての経験が今の仕事に活きています

セキ株式会社

新田青雲中等教育学校(愛媛県松山市)出身

滝田 紗由希(たきた さゆき)さん

愛媛県の印刷会社にデザイナーとして入社しました。看板やチラシ、またWEBサイトで使用されるイラストの制作など様々なことに関わらせて頂いております。自分が制作したものが看板として町に飾られていたり、WEBサイトに使用されていたりするところを見ると、どんなに大変だった制作でもまた頑張ろうという気持ちになれます。

先日コンペに参加し、上司からプレゼンテーションが良かったとお褒めの言葉を頂きました。私は大学に入学する前は人前で話すことは苦手でした。しかしオリゼミや授業などで大勢の前で喋る機会が多々あり、それによって苦手から得意に変わったのではないかと思っています。

在学中、デザインだけでなく金工や陶芸、また3Dプリンターを使った制作など様々な経験をし、自分の可能性を見つけることができました。そして卒業研究では、アートを選択し『美とはなにか』というテーマで、日本の瘦せ志向文化に疑問を抱き、ダイエットを始める1つの要因となるSNSや、インターネット企業のアイコンを作品に取り入れたアートを制作しました。

入学当初、"ただ何かをつくる仕事がしたい"と漠然としか思っていなかった私が、こうしてデザイナーになれたのは、造形デザイン学科の幅広く学ぶことができるカリキュラムと、生徒1人1人に寄り添ってくれる先生のおかげだと考えています。今はまだまだ勉強中ですが、いつか私がデザインしたものが広島にもいきわたるくらい良いデザインができるよう日々頑張っていきます。(2022年10月取材)

※滝田紗由希さんの作品、児童虐待防止PR活動「オレンジリボンポスター展」(グランプリ賞)、福江美沙さんとの共同作品、ゲンビ「広島ブランド」(デザイン公募・入選)は、学科トピックスにも掲載しています。

4年間の実践的な学びを通して新たな世界を見つけました

九州大学 大学院芸術工学府芸術工学専攻 人間生活デザインコース

秋光 晴(あきみつ はる)さん

私は造形デザイン学科を卒業後、国立大学大学院の修士課程に進学しました。現在大学院の授業では、人類はこれまでどのように環境に適応してきたかということや、客観的な指標として生理反応を計測するなどヒトを理解するためにその特性について学んでいます。さらに修士研究ではテクノロジーに対する人間の適応能について、主にアシストテクノロジーに着目して研究を行っています。学部時代より深い内容について学ぶことが多いため難しく感じることもありますが、充実した日々を送っています。

造形デザイン学科の4年間では、モノやコトを生み出す過程においてどのような技術を用いることができるかということを実践的に学ぶことができました。卒業研究で制作した「HAL Switch(ハルスイッチ)」はその一例です。こんなモノがあったらいいなと頭の中で思い浮かべたものをどのように実現していくか考え、実際に形として生み出すことが出来たということはとても貴重な学びとなりました。また、この卒業研究を通して、機械と人がどのように協働していくかということに興味を持ち現在の大学院への進学を決めました。

造形デザイン学科は、ただ想像するだけではなくモノを形にしたりコトを運営したり、、、とにかくなんでも「やってみる」ことができる学科です。いま自分の進路に悩んでいる方もいらっしゃるかと思いますが、私のように「やってみた」後に見えてくるものもきっとあるはずです。ぜひ造形デザイン学科でたくさんのことに挑戦し自分の興味を探してみてください。(2022年8月取材)

※秋光晴さんの卒業研究「HAL Switch(ハルスイッチ)」は、ゼミナール紹介にも掲載しています。

イベント成功への道のりで、多岐にわたる人々の力を実感しました

株式会社中国新聞企画サービス 企画事業部

鈴木 綾乃(すずき あやの)さん

広島をはじめとする中国5県を中心に、美術展やフラワーフェスティバルといったイベントを主催する広告代理店、兼イベント会社に勤めています。私の担当は、著名人をお招きする講演会や劇団四季の公演会、ピアノのコンクールやスポーツ大会開催などです。また、その他にイラストレータというドロー系ソフトウェアを使ったデザインの編集作業も担当しています。

昨年度、私が入社するまでは、社内にデザインの専門部署が無いため、簡単な修正作業でも外注していたそうですが、私が大学で学んだデザインスキルを活かし、レストハウスのサイネージデザインやフラワーフェスティバルの花の塔のデザイン編集業務も携わらせて頂きました。

大学4年次に、ゼミで「ガワフェス」という横川でのイベントポスター制作に参加しました。完成するまでにはデザインだけではなく、校正や入稿作業も必要です。はじめての体験で、スムーズに行かないことが多くとても大変でしたが、町中に自分が制作したポスターが貼られているのを見て達成感を感じました。何より、その時の経験が今こうして生かされているので、参加して良かったと改めて感じています。

また、イベントを成功に導くには、チケットやポスターを制作・販売してくださる印刷会社、看板や会場を設置してくださる業者の方や協賛会社など、多岐にわたるひとの手が加わって完成します。日々新しい発見や出会いがありとても新鮮です。まだまだ入社して間もなく未熟者ですが、これから経験を重ねていつかは大きなイベントを成功できるように日々精進していきたいと思います。

(2021年取材)