演習テーマ中国唐代文学・中国文化

中国の文学や文化がわかると、日本が見えてくる

中国の文学から文化まで広く学ぶことのできるゼミです。何でも気軽に質問できるアットホームな雰囲気の中で、古代から現代までの中国について研究しています。演習発表では、著名な詩人であるのにほとんど研究されていない初唐の詩人・宋之問の詩を読んでいます。

また、ゼミ生全員が漢詩を作り、全国学生漢詩コンクールに11年連続して応募しています。一昨年は3年ゼミ生が最優秀賞(全国第1位)を獲得。昨年は4年ゼミ生が優秀賞を獲得(1位該当者なしの年だったので、実質全国第1位)し、団体賞も受賞。今年は4年ゼミ生が優秀賞に輝きました(なお、最優秀賞は日文2年生が獲得しました)。

さらに今年は、内田ゼミの有志と書道学科の有志で、広島駅近くの鶴羽根神社にある漢文で書かれた石碑の調査も行ない、大きな収穫を得ました。今、ゼミでその解読を進めています。

中国の文学や文化を学ぶことにより、日本の文学や文化との違いが理解できます。中国や中国人を理解できるようになります。そうすると、日本の特性がはっきりと見えてくるのです。

演習テーマ「考えて伝える」「伝えて考える」の実践

ことばの研究と発表を通じて「考える力」と「行動する力」を養う

言語理論、日本語学を専門とする私のゼミでは、ことばを通じて他者に心を開くことで自分が形成されていくという考えに基づき、発表の機会を多様に設け、「考える力」と「行動する力」を習得していきます。このゼミには、ことばの研究を通じて自分を成長させようという意欲をもった学生が多く集まっています。

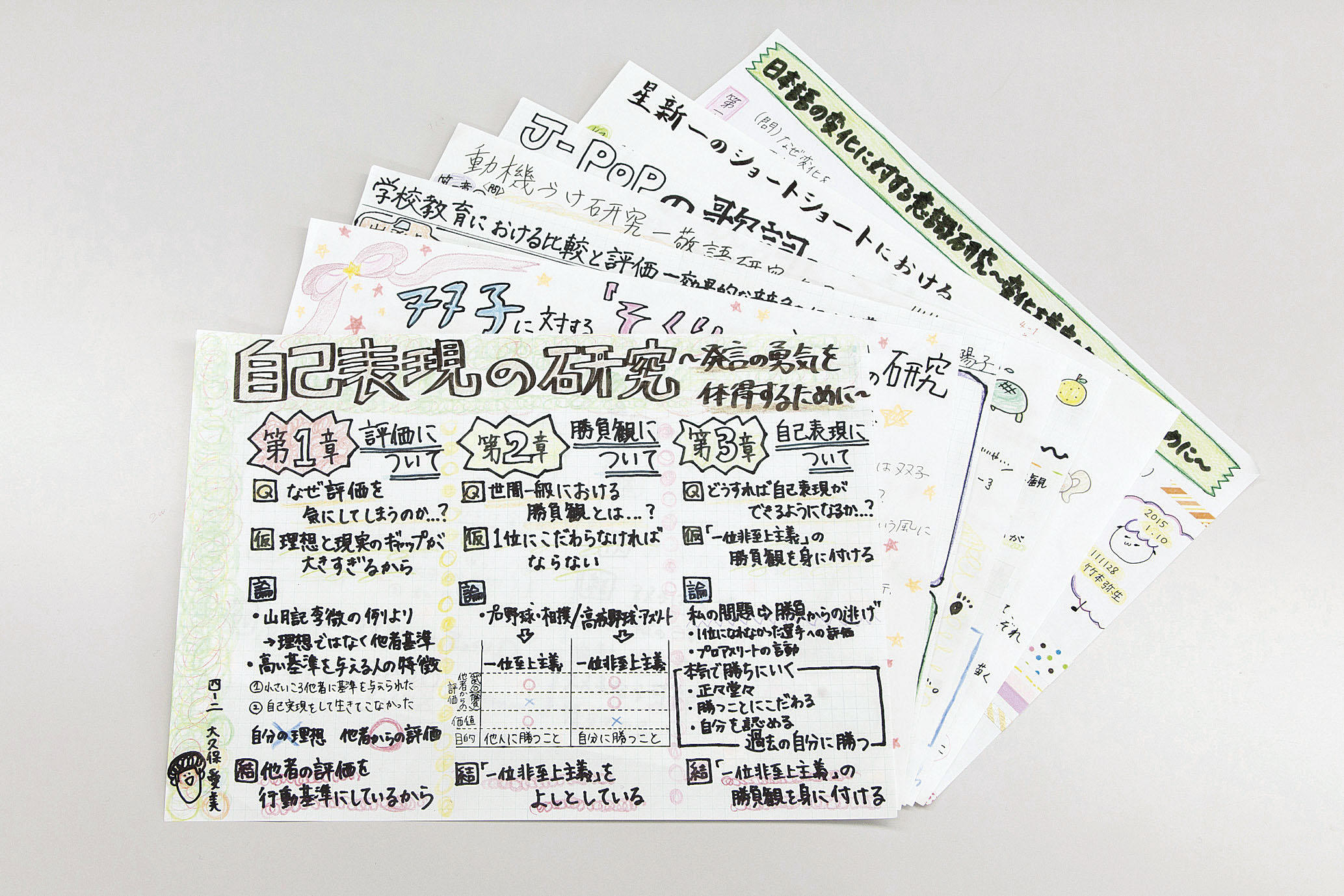

「考える力」は、問題を発見し、仮説を立て、検証し、考察するというプロセスの中で養います。学生は毎週このプロセスをまとめたポートフォリオを作成し、発表します。さらにゼミ生同士でディスカッションを実践。積極的に発言することで「行動する力」へとつなげていきます。1年間、こうした思考と伝達のトレーニングを繰り返し、4年次に卒論テーマを確定します。卒論のテーマは自由。なかには「J-POPの歌詞に見られる人生観の研究」や「自己表現の研究〜発言の勇気を体得するために~」など、言語研究の枠にとらわれないユニークな研究に取り組む学生たちもいます。

応用できる確かな「考え方」を磨きより良い人生を歩んでいこう

毎週"問い"を見つけることに苦労していた学生も、4年次になると "問いはどこにでもある"と言えるように成長します。人前で発言するときも、イキイキと目を輝かせるようになります。

学生たちはこれから長い人生を歩まなければなりません。悩んだとき、力になるのがここで培った問いを立て考える力であり、それを伝える力です。どんな時でも、まず問いを立て、検証考察していけば、おのずと自分の力で次の扉を開いていけます。たとえ間違っていても、その度に問いを立て直せば、突破口が見えてきます。私は、学生に"私には未来を切り開いていく力がある"という自覚を胸にここから巣立ち、より良い人生を歩んでもらいたいと願っています。

日本文学演習Ⅰ・Ⅱ

平安時代の女流文学

今から千年前の平安時代は、働く女性が活躍した時代。清少納言・紫式部・和泉式部は、現代のOLに当たり、その日記や随筆といった文学作品は、まさに「ブログ」。彼女たちのメッセージを読み解いていきます。

日本語学概説Ⅰ

文法を超えていくことば

日本語学についての入門的な講義です。日本語学というと堅苦しい文法がイメージされますが、ことばはとても自由なもの。文法というルールすら軽やかに超えていく驚きに満ちたことばの仕組みを考察していきます。

日本文化文学基礎演習Ⅰ・Ⅱ

日本文化・文学の研究のてびき

2年次の演習や3・4年次の日本文化文学課題演習における各自の個別的研究に備え、資料の検索・分析など研究の具体的方法を学びます。また、実際に資料の分析研究を行い、演習形式による発表を通じて実力を養成します。

日本語文章表現演習

日本語の表現力をつけよう

日本語についての基礎的な知識と、論理的で正しい文章表現法を身につけようとする授業です。論述的な文章からメールや手紙文まで、実際に文章を作文することによって、日本語の表現力を高めます。

古文書学Ⅰ・Ⅱ

楽しかるべく候

奈良の法隆寺横の土産物屋で「般若絵心経」という布切れを買いました。江戸時代、字の読めない庶民を対象に、「か」には蚊3匹などと絵でもってお経を習わせたとか。古文書の解読はここから始まります。やってみましょう。

日本語音声学

日本語の音の仕組み

深く考えることなしに、毎日ふつうに話している日本語。どんな仕組みで音が作られているのか。一度じっくりと考えてみましょう。そうすれば、日本語の「ン」はいくつある、との質問にもすぐに答えられるようになります。

中国文学講読Ⅰ・Ⅱ

中国古小説の夢とロマン

唐代の伝奇小説を読みながら、なぜ奇妙な話が創作されたのかを考えます。人がなぜ虎や魚に変身するのか、なぜ枕やミカンの中に別世界があるのか。今も1200年前と変わらないことがあるのに気づかされます。

日本語教授法Ⅰ・Ⅱ

世界に開かれた日本語

当たり前に使っている日本語が、当たり前ではなくなるのが日本語教育です。「空は青い」と「空が青い」のような違いが説明できてはじめて、外国人にも日本語が理解されます。日本語の新たな発見も、そこにあります。

日本文化史Ⅰ・Ⅱ

意外とポップ、伝統文化

例えば能・狂言だって、そもそもはストリートパフォーマンスでした。観ているほうも、わーきゃーいって大盛り上がり、完全にライブのノリ。伝統文化というとおカタいけれど、歴史をみればイメージが変わるかも。

文芸創作論

創作の実態と伝説

文学作品という創作活動の「結果」から、その発生様態を読み解くのではなく、小説家としての実体験に基づいて、作品が生まれるまでのプロセスをさまざまな要素に分解して論じ、芸術にまつわる伝説を打破していきます。

日本文化演習

歴史から日本文化を考える

例えば、お茶は日本文化の代表例とされていますが、鎌倉時代に大陸から初めてやってきたときは、「こんなケッタイな色と味のモン、飲めるかいな!?」と人々は思ったかも。当時の人々の感性から文化の成り立ちを知ろう。

国語科教育法Ⅰ・Ⅱ

新しい授業方法の開発

生徒たちが真剣な表情で、本気になって取り組む授業はどうやれば成立するのでしょうか? 「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」の各領域にわたって、新しい授業方法を検討し、模擬授業に取り組み、さらに分析していきます。

教育実習指導

教育実習のレベルアップ

中学校・高等学校の国語科教員免許状を取得するために、4年生の6月頃に教育実習に出かけます。この授業では、その準備と振り返りを行います。緊張を乗り越えて真摯に取り組んでいけば、生徒たちはきっとその熱意と努力に応えてくれることでしょう。

情報資源組演習

整理されているからこそ図書館

図書館で収集・提供されている情報資源は、明確なルールのもとに整理整頓されています。これらを知ることで、図書館の世界は何倍にも広がります。図書館司書として必要な整理と探索のコツを掴んでいきましょう。