演習テーマ陶芸を主体とする創作活動

様々な形態や表現手法による陶芸作品を制作しています。特に作家自身が思い描くイメージを造形する手段としてドローイングを捉えるとともに、陶芸とドローイングとの間に技術的・概念的関係性を構築する可能性を探りながら、国内外で広く創作活動を展開しています。

素材に触れながら形を立ち上げ、自らの造形思考に結び付けていく

一般的に陶芸と言えば、茶碗や皿などの器づくりを連想させますが、本ゼミでは各々の芸術的感性に基づいて、ジャンルを問わない、多様で自由な陶芸表現を目指した創作活動を行います。各々が「課題」や「テーマ」を設定し、実材実習を通して粘土に手で触れながら、造形に対する独自の理解、豊かな感性、柔軟な感覚を磨いていきます。

リサーチやテストピース(試作)、技法の検討などを重ねていくことで作陶に対する知識と理解を深めるとともに、現代に生きる私たちの視点から伝統に基づく陶芸を捉え直し、自己表現へと展開する実践を目指します。

制作実習の様子

制作実習の様子

研究成果発表

研究成果発表

安田女子大学の電気窯

安田女子大学の電気窯

演習テーマ映像と写真

私は2006年から2020年の間ドイツ・ベルリンでアート活動に従事し、「言葉」や「音」をテーマにしたコラージュや立体作品、またはサウンド作品などさまざまなメディア表現で作品を制作してきました。帰国後は広島を中心とした企業のコマーシャル映像や美術作家の映像制作などを手掛けています。

自ら想像するアイデアを形にするクリエイター

本ゼミは、主に映像制作と写真表現の研究を行います。 映像制作はコマーシャル映像、ドキュメンタリー映像など、撮影から編集までの一貫した制作を学んでいきます。2024年度ではコンペディション応募のためのコマーシャル映像の制作や保育科永田ゼミの卒業制作で発表される演劇の練習風景を撮影し、ドキュメンタリー映像を制作しています。

写真表現は一眼レフカメラでの撮影を基本に、写真撮影の技法や広告用のスチール撮影を学びます。授業課題で制作した作品やコンペディションに応募した作品のポートフォリオ用の撮影、自身の作品に合ったコンペディションへの応募などで日々実力を身に付けていきます。

ストロボでの人物撮影。照明の位置や光源の調整などを行っている風景

ストロボでの人物撮影。照明の位置や光源の調整などを行っている風景

3年次(卒業研究Ⅰ・Ⅱ)では、ポートフォリオの制作に取り掛かります。

3年生の北川華菜さんが自身のポートフォリオを紹介

3年生の北川華菜さんが自身のポートフォリオを紹介

本年は、9108編集スタジオでの学生企画のグループ展を開催予定。そのほかには2025年春に開業される広島駅ビルminamoaにおける学生アイデアコンペにゼミ生全員で参加し、写真や映像、または光や音を使った演出なども含め企画案を練り出しています。映像や写真の素材や技術を用いて、デザインやアート作品に応用した作品制作を行っています。

9108撮影スタジオでの制作風景

9108撮影スタジオでの制作風景

演習テーマ生活を快適に豊かにするプロダクトデザイン研究

身の回りにあるモノやコトを、気持ちよく快適に使うために顧客満足度の高いプロダクトデザインを研究しています。具体的には、使用している人の気持ちや動作を観察し課題や潜在ニーズを探り、それを解決するコンセプト、アイデア、デザインを考えます。そして、使って満足し豊かな暮らしが送れるプロダクトデザインを創造しています。

世の中のモノやコトの課題、潜在ニーズを発見し、解決するプロダクトデザインを提案します。

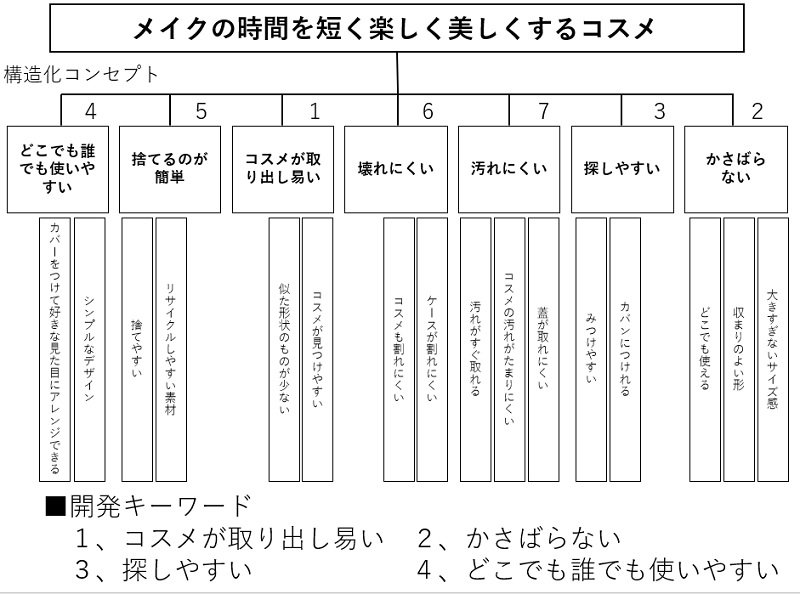

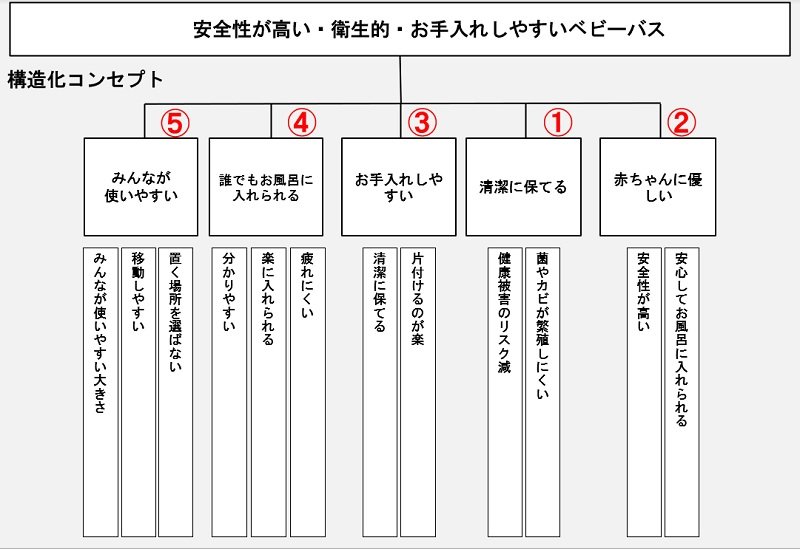

本ゼミでは、各自が身の回りにある課題を発見し取り組むテーマを探し、解決するためにプロダクトデザインプロセスの①観察、②探究、③創造、④評価のプロセスに取り組みます。観察、調査、分析した内容を基にアイデアを展開し、デザインを発想して課題が解決され生活が快適になるプロダクトデザインの創造を目指します。

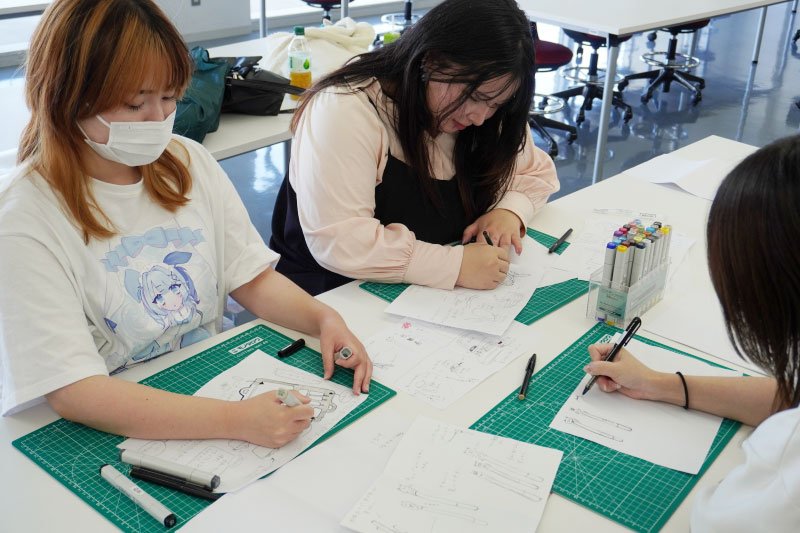

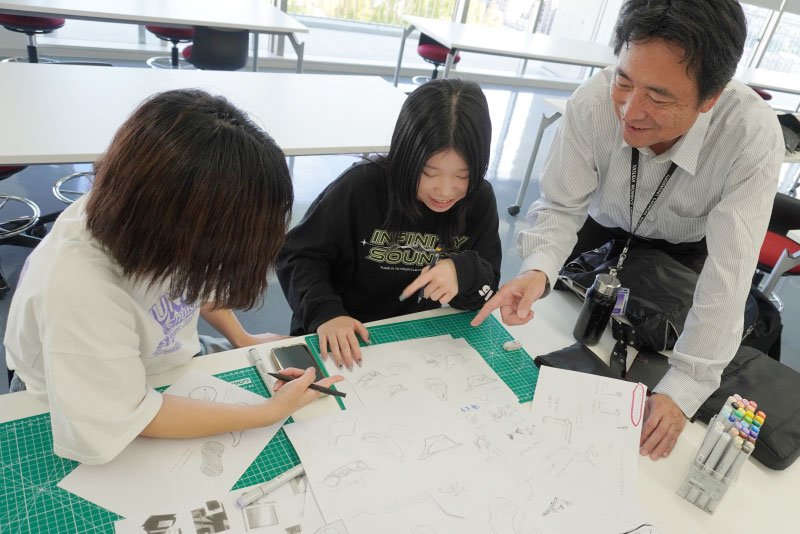

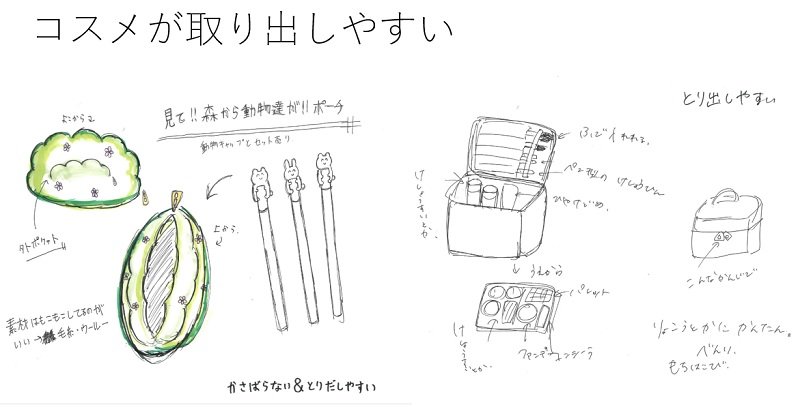

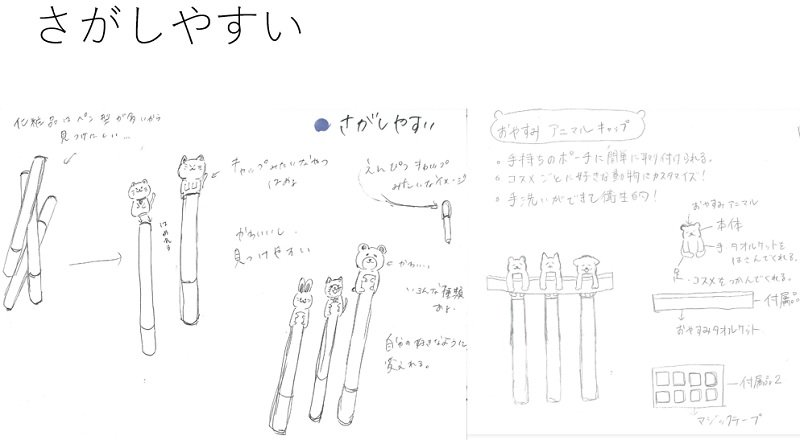

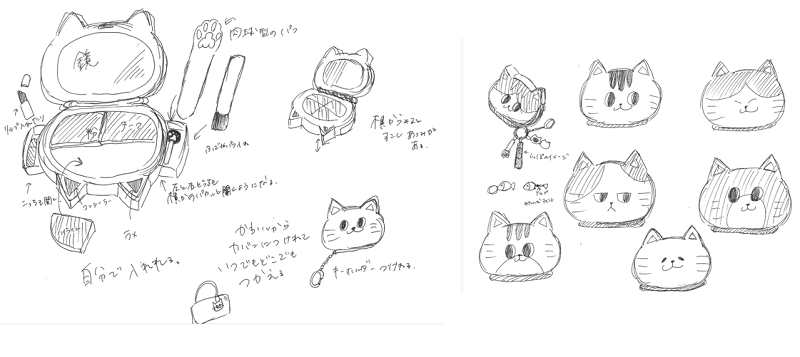

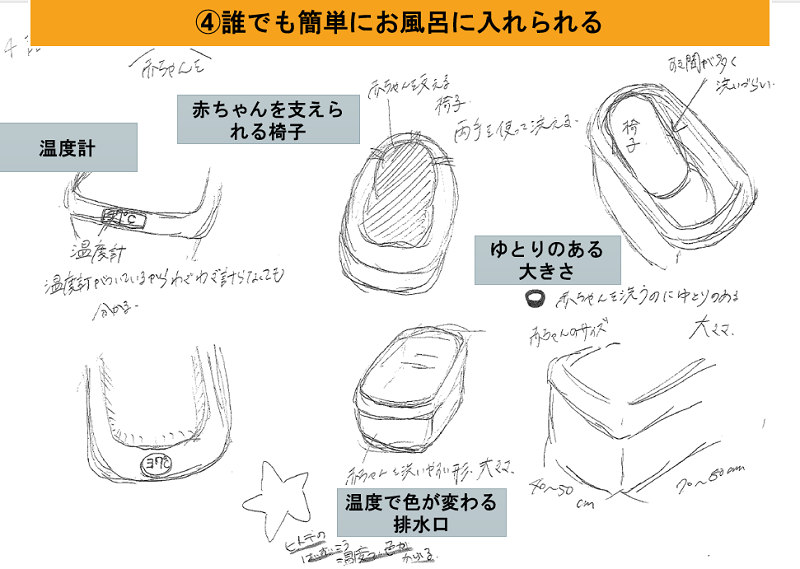

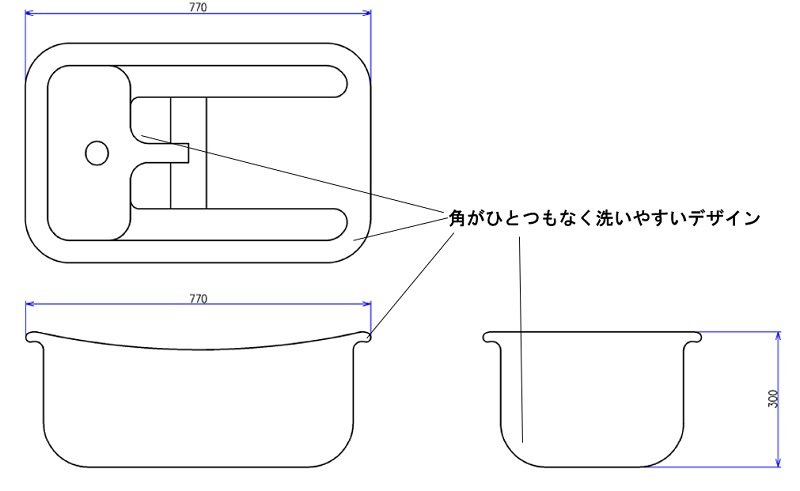

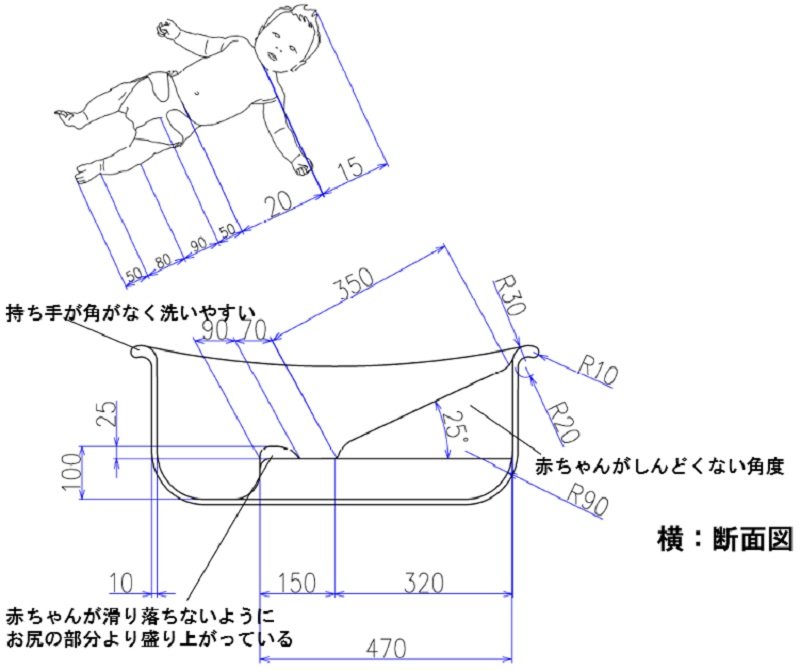

3年次は、プロダクトデザインを行うために小グループで自分たちのテーマを決めて①観察、②探究、③創造、④評価のプロセスを実践学習します。プロセスごとに教員による説明、講評を行い理解を深めていきます。各グループで調査、コンセプト構築、スケッチによるアイデア展開、デザイン創造を行い、ゼミの時間は、デザイン検討会をグループ単位で行い、進捗、デザイン案の検討を行います。

4年次は、各自がテーマを考え決定しプロダクトデザイン開発に1年を通して個人で取り組み、成果として卒業制作、卒業論文を作成します。テーマを決めて、①観察(市場、ユーザー調査)、②探究(ニーズ抽出、コンセプト作成)、③創造(アイデア、デザイン案の創造)、④評価(ニーズを満足させるデザイン案になっているか?)のプロセスを実践学習していきます。

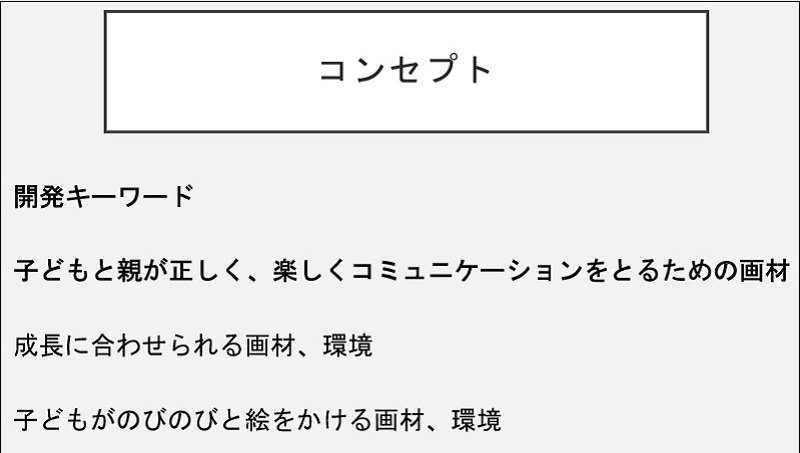

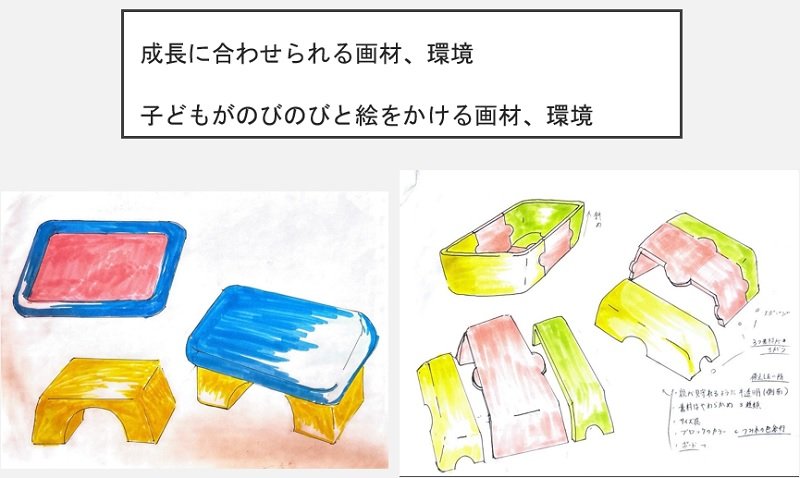

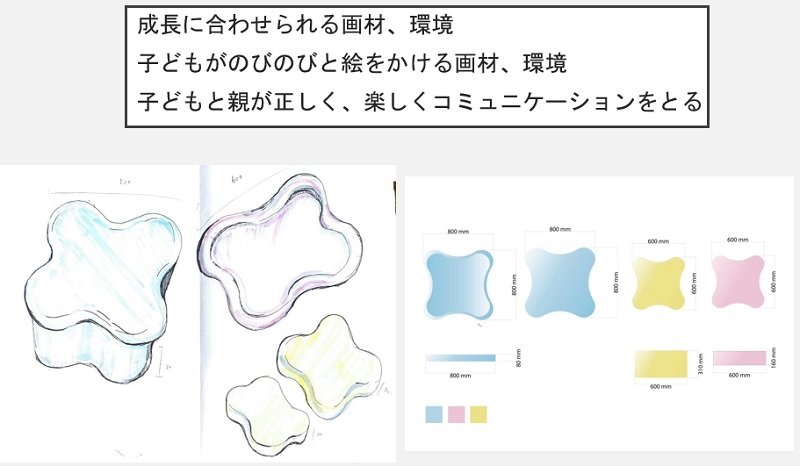

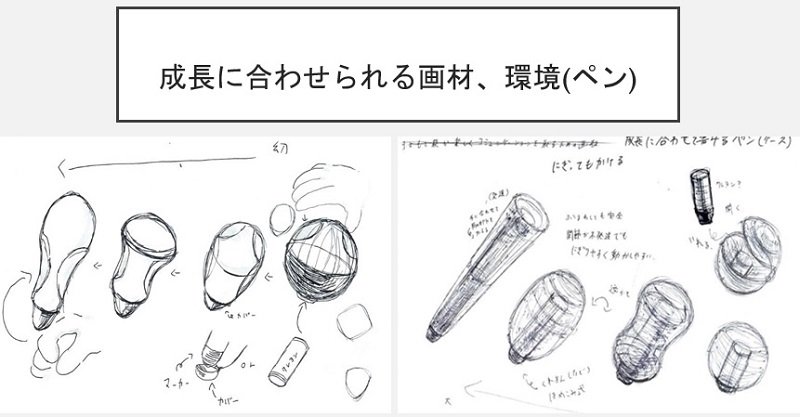

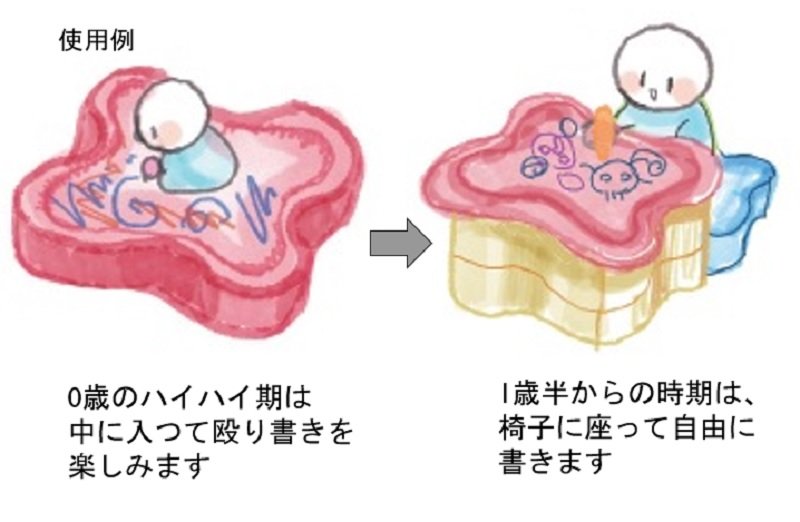

3年次の卒業研究Ⅰ、Ⅱのゼミ活動では、3グループに分かれ3つのテーマ【1】子どもと親が正しく、楽しくコミュニケーションをとるための画材 【2】コンパクトで時短になる化粧収納品について 【3】ベビーバスを決めてデザイン研究を行いました。研究プロセスは、①観察(市場、ユーザー調査)、②探究(ニーズ抽出、コンセプト作成)、③創造(アイデア、デザイン案の創造)、④評価(ニーズを満足させるデザイン案になっているか?)のプロセスを実践しデザインモデルの作成を行いデザインを完成させました。

各グループのデザイン研究テーマ概要

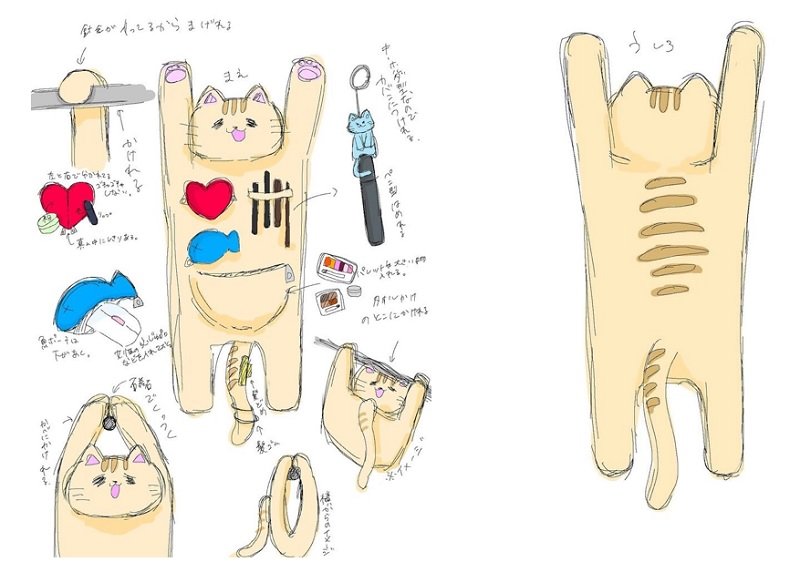

0歳から3歳までの子供の体と認知機能とお絵かきの関係を調べ、成長に合わせた画材環境、画材道具を研究し子供が伸び伸びと絵を描き親も正しく褒めるなどのコミュニケーションができる画材のデザイン提案をしました。

山崎 晴菜 (広島県立井口高等学校卒)

私たちは、1年間かけて幼児の成長に合わせて変化するお絵描きのためのプロダクトの制作に取り組みました。子どもの頃に、壁や床に思いっきりお絵描きして叱られたという経験から、親も子も楽しく絵を描ける道具を作れないかと思ったことが制作のきっかけです。実際にお子さんを持つ親御さんにインタビューや図書館で本を読むなど調査を通して、調べることの大切さやそれをアイデアに落とし込むことの難しさを感じました。この経験を活かして、4年生の卒業制作·卒業論文を頑張りたいと思います。

佐久間 春花 (私立安田女子高等学校卒)

ゼミでは1年をかけて「人の悩みを解決する製品」をテーマにプロダクトデザインの制作を行いました。私たちのグループは「子どもがのびのびと落書きができる」を課題として市場調査からコンセプト決定、スケッチの展開、レンダリング作成等を行い、3分の1スケールでモデルを完成させました。デザインの流れを学び、知ることができデザイン系の職につきたい方におすすめのゼミです。

各グループのデザイン研究テーマ概要

女子大学生などの化粧の要求事項や課題を調査、考え①コスメが取り出し易い②コスメがかさばらない③化粧ポーチなどのコスメが探しやすい④コスメが誰でもどこでも探しやすいの4つの要求事項を抽出し解決する女子大学生が便利に使え携帯性のいい化粧収納用品を提案しました。

沖 なつは(広島県立三原高等学校卒)

プロダクトデザインという分野は私にはなじみがなく、はじめはただただ『難しいこと』だと認識していました。ですが、滝口先生のゼミに配属されて実際にやってみると、思ったよりも近寄りがたくなく、奥が深いことに気づきました。 グループで話し合い「あれがいい」「これがいい」「こうした方がきっと使いやすい」と決める時間はとても楽しく、デザインをするのも好きなので盛り上がりました。先生も一緒に話し合ってくれて、サポートしてくれたので助かりました。

長谷川 凛(広島文教大学付属高等学校卒)

私はこのゼミでコスメについて研究しました。最初は何から手を付けていいかもわかりませんでしたが、自分で考えてアイデアを形にすることができました。試行錯誤しながらも完成品ができた時は、達成感もありましたが何より自分たちで1から作り上げることができたことの自信もつきました。また、ものづくりの過程で学んだことは、ものづくり以外の道でも活きる大変貴重な学びになったと感じています。鈴木 亜美(広島文教大学付属高等学校卒)

滝口ゼミでは、友達と話し合う中で沢山のアイデアが生まれ、自分たちの考えを形にするのがとても楽しかったです。プロダクトデザインはニーズを理解し、コンセプトやデザインを考えるのが大変でしたが、その分とてもいい作品ができて達成感がありました。各グループのデザイン研究テーマ概要

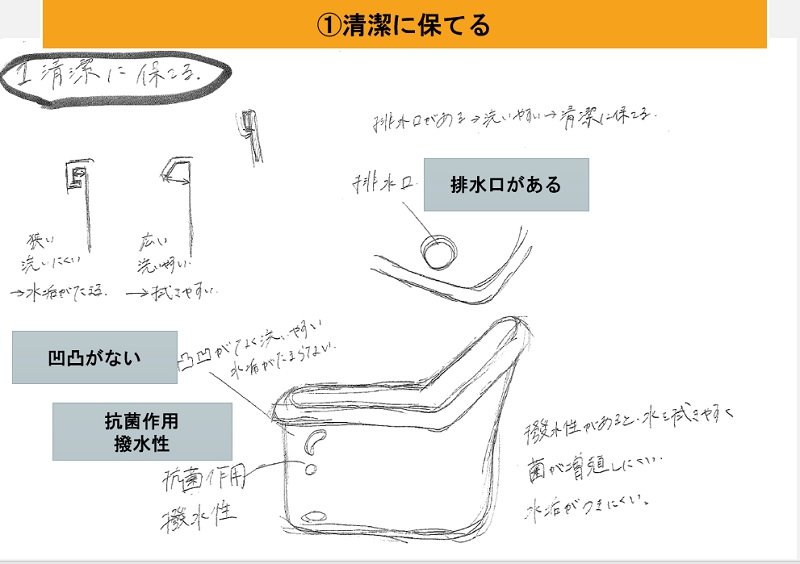

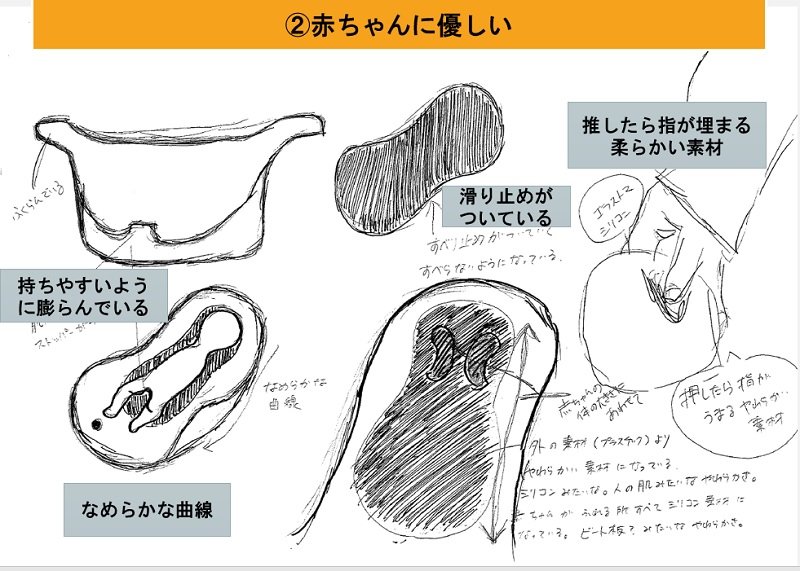

赤ちゃんの沐浴に不慣れな若い夫婦が、一人でも安全にそして清潔を保ち沐浴させやすいベビーバスのデザイン研究をしました。インタビュー、タスク分析等の調査により抽出した要求事項は、軽い、どこでも使える、組み立てなくていい、赤ちゃんを支える安定した椅子、両手で洗える、洗いやすい形、簡単排水、撥水性、抗菌作用が抽出されました。要求事項を基にアイデア展開を行い、一人で安全に赤ちゃんをお風呂に入れて清潔を保てるベビーバスを提案しました。

河本 明花音(広島県立広島観音高等学校卒)

前期では徹底的にタスク分析やKJ法を行いました。タスク分析は沐浴という未経験のもので分析が難しかったです。後期では前期のデザインにあった課題点に対してブラッシュアップを重ねていきました。どうしたら課題をなくせるか何度も考えてとても大変でした。モデルは綺麗にはできませんでしたが私たちが考えたデザインを形にすることが出来ました。しっかりとプロセスを踏んでプロダクトデザインをすることが出来ました。

中村 怜(広島県立広島商業高等学校卒)

ゼミでベビーバスの商品開発に取り組み、親や親戚にインタビューをして、リアルな意見を反映させました。市場調査を行い、需要を分析して得た情報をもとにCADで設計し、模型を完成させたことで大きな達成感を得ました。

演習テーマ現代美術(インスタレーション、タイムベースド・メディア、写真、場の記憶、環境問題 他)

広島出身の現代美術作家。表現媒体や分野にとらわれず、場の記憶、固有性と密接な作品を多く手がけています。そして、芸術文化がどのように社会に寄与し、未来を豊かに形成できるのかという問いに、作品制作やグループでの活動を通じて取り組んでいます。

広島市立大学大学院芸術学研究科修了、ハノーバー専科大学、ベルリン芸術大学留学、レベッカ・ホルンに師事。在独12年を経て本学造形デザイン学科設立に伴い帰省。主な作品に「一日は、朝陽と共に始まり、夕陽と共に終わる」(2012年~)、「永遠の庭」(2003~)など。ドイツ、アメリカ、台湾など、国内外での個展、グループ展、レジデンス招聘多数。

アートを通じて世界を知り、自分を知る。

本ゼミでは、作品制作を中心にアートやデザイン、音楽や文学、あるいは食や科学といった領域横断的で自由な研究活動を行っています。また、表現媒体を限定せず、不可視の概念や記憶を含め世界にある全ての存在を素材(テーマ)とし、発想力と造形力を重視した多彩な演習課題に取り組み、理論と実践の両方を育んでいます。

3年次から始まる卒業研究では、作品制作からグループでの展覧会企画・開催に取り組む過程で、他者の様々な見解や芸術哲学に触れます。また、地域との連携プロジェクトにも積極的に関り、様々なものごとを多角的に考察する機会を持ちます。特に広島はその歴史から世界的に知られる都市であり、文化芸術がこれからの社会にどのように貢献できるのかという問いはとても重要だと考えています。

様々な経験を通じて視野を広げ、自分という存在ともしっかり向き合い、そして卒業後も真の豊かさについて問い・考え・求め続けることのできる人となって欲しいと願い、日々多様な取り組みを行っています。

宮島口での屋外イベントの様子

街中に隠された音源を散策しながら探す作品。観客は手持ちのスマートフォンで誰でも参加でき、実験的なサウンドピースを拾い集めながら、いつの間にか知らなかった風景と出合う屋外作品。言葉や音による交換日記から始まり、オンライン授業でも制作可能な表現を、学生達と共同で試行錯誤しながら制作した。

「U-Me Project(ユー・ミー・プロジェクト)」学内展示の様子

個人での作品制作からグループワークによる展示まで行う課題。U-Me Projectでは、大学校内で収穫した梅の保存加工、パッケージデザイン、展示発表まで一連の流れを行い、その過程で古来伝統の保存食文化、地域資源や作品素材についての考察、地産地消や環境問題など、様々なものごとについて体験的に学ぶ。

卒業制作 展示風景 滝田紗由希「美とは何か」

卒業制作 展示風景 浅井奏子「Whereabouts of Thermal」

演習テーマ絵画、インスタレーション、映像、写真などの作品制作

絵画をはじめインスタレーションや写真、映像など様々な表現メディアを使って制作活動をしています。本編が実在しない映画の予告編や、地域性、物語を喚起させるようなイメージによって、個別の記憶の普遍化と共有可能性について様々な問いを投げかけることを試みています。

http://www.yoshitoikeda.com/

平面、立体、映像など様々な媒体を駆使し、他者に開かれた表現を追求する

本ゼミでは、絵画などの平面をはじめ立体や写真、映像など広く造形に関わる多様な表現メディアを使って創作研究を行います。アートやデザインに限らず、多くの創造行為の根底には確かな技術と美意識があります。1、2年次で身につけた技術を更に磨き、自分に合った素材や表現方法を見出すと同時に、生活美学的な視点による理論研究も深化させることでそれぞれの独自性を発見していってください。

また、社会との接点を構築し広くアピールしていく力を培うために、地域と連携したアートプロジェクトなどにも積極的に参加していきます。

野外で実施したゼミ展

創作研究課題

卒業展示風景

ドローイング演習

演習テーマロボット、IoT(モノのインターネット)、データサイエンス

ロボットやウェアラブル端末の研究を大阪大学や関西医科大学と共同で進めています。例えば、ロボットの研究では「外科手術ロボット」の開発を行ってきました。またウェアラブル端末の研究では2009年に世界初の耳飾り型コンピュータ「earable、イアラブル」を発明し、国内外で特許や商標を取得しました。2019年からはearable computingに関する国際会議Earcomp 2019がスタートし、現在、海外の研究者たちの手によってearableは世界標準として、研究分野の総称になっています。

熱意を持って人々を幸せにするモノを創る

本ゼミは「人を幸せにしたいというオモイを “柔(やさ)しさ と剛(つよ)さ” でカタチにする」ことを理念にしています。柔(やさ)しさとは人としての品格、剛(つよ)さは幸福を築き上げるための技術や知恵です。本ゼミは、心づかい、気くばり、思いやりのもとで、ロボット工学、IoT(モノのインターネット)、データサイエンス、そして知恵によって、熱意を持って人々を幸せにするためのモノを研究開発しています。

乃美優菜さん《魔法のスティック》2022年/遠隔でパソコンを操作ことができるスティック

秋光晴さん≪ハル(貼る)スイッチ:HAL Switch≫ 2021年/目や口の開閉でスマートフォンが操作できる装置/マスクタイプ(左、右上)・眼鏡タイプ(右下)

ゼミ生たち《幸せのカタチ》2022年