日本文学科では、卒業時に教員免許(中学国語・高校国語・高校書道・司書教諭の資格)・図書館の司書資格・学芸員資格・日本語教員資格を取得することができます。

必要な授業が法律等によって細かく定められ、1年次後期の授業から免許・資格に必修の授業が始まるので、7月の「まほろば教養ゼミⅠ」の時間を利用し、授業や実習を体験した4年生から1年生に対して「免許・資格について先輩から話を聞く会」を開催し、先輩たちから具体的に説明していただきました。事務的な説明とは異なり、リラックスした雰囲気で始まりました。

そのあと4年生から、教員免許(中学国語・高校国語・司書教諭の資格・高校書道)・図書館司書・博物館学芸員・日本語教員の必修の授業を選択するにあたっての注意点などのほか、教育実習、古文書学実習などの体験談、教員採用試験の勉強に対する取り組み方など、パワーポイントなどを使って具体的な説明と丁寧なアドバイスがありました。

それぞれの免許・資格の説明が終わったあとの「先輩たちに聞いてみよう」のコーナーでは、1年生から熱心な質問が相次ぎ、大変な盛り上がりを見せました。

4年生たちの自分の体験や感じたことをもとに、ひとつずつ親身なって答え、終始和やかな雰囲気のもと、たいへん有意義な会になりました。

日本文学科では、先輩たちから実際の体験を直接聞いて、具体的に自分のキャリアデザインを考えるイベントを毎年多く開催しています。 11月には、会社員として勤務している卒業生を招いての「就職支援OGシンポジウム」、12月には、現役合格した4年生による「教員採用試験合格体験を聞く会」を開催します。それらについては「学科ニュース」でご紹介していきます。(2024.7.18)

学科ブランディング事業として日本文学科は『言葉さがしの旅 まほろば文学選集第三輯』を制作し、2月に刊行しました。新入生が大学生活に馴染んできた5月下旬に「まほろば教養ゼミ」の時間を活用し、まほろば館3階ホールで日文科の学生全員に本を配布したあと、記事を執筆した学生と教員が取材の方法とその成果について発表しました。

今回も編集長を担当した外村彰教授の司会で進行しました。富永一登学科長による挨拶と学科ブランディング事業の趣旨説明から始まり、教員とともに研究を進めて成果を執筆した学生たちから各章ごとに代表者が登壇して発表しました。

江口泰生教授が学生たちと取材した広島各地の方言について、聞き取り調査の方法と成果をわかりやすく要約して報告しました。

川岸克己教授が調査のねらいを説明したあと、チームの学生が調査の様子とそこからわかったことを愉快に紹介しました。

宮岸哲也教授がキャンパス言葉の定義を示したあと、チームの学生による言葉収集の方法と成果を発表しました。

安田容子准教授が祇園・西原、そして安田女子大学のある安・相田地区の武田氏に関する寺社を踏査し、古文書の文献と照合して考察を深めていくフィールドワークによる研究方法について解説しました。

そのあと学生が、現地で撮影した写真と古文書の記述による裏付けを紹介し、大学の周りに残る史跡についての研究成果をわかりやすく発表しました。

担当した田中宏幸教授が退任され、学生たちも卒業して中学校の国語科教諭として着任しているため、後任の大滝一登教授から内容の要約と所感を語っていただきました。

近現代文学の授業を担当する外村彰教授が、昨年に引き続き広島ゆかりの文学者たち(大木惇夫・江見水蔭・畑耕一・阿川弘之)と、江戸川乱歩や内田百閒が著した広島を舞台とした作品を愉快に紹介しました。

そのあと学生が、自分のした研究の成果を具体的に発表しました。

最後に編集長の外村彰教授が総括して、今年度の成果発表会を締めました。

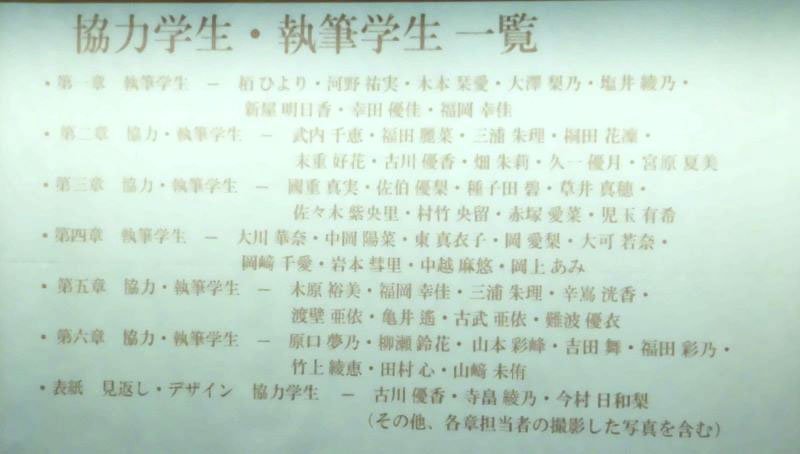

『言葉さがしの旅 まほろば文学選集第三輯』制作に協力・執筆した学生たちの一覧を紹介します。

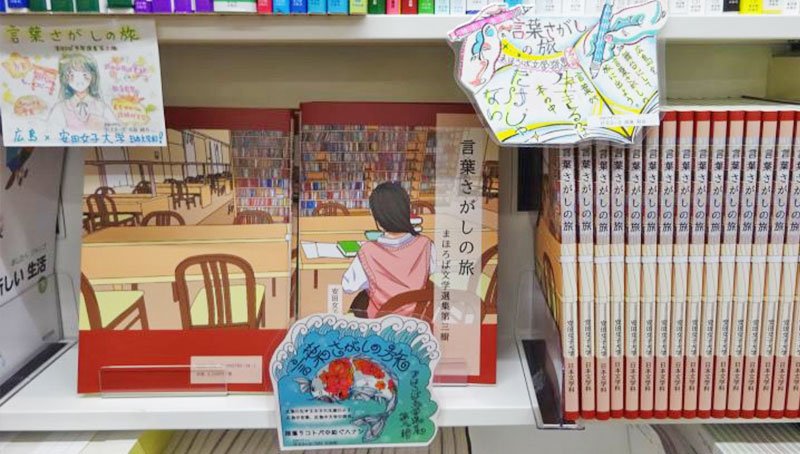

この本は、広島市内の図書館に寄贈したほか、本学キャンパス内の紀伊國屋ブックセンターと紙屋町の紀伊國屋書店広島店で販売されています。学生たちによる愉快なポップが目印になっています。手に取ってご覧ください。

『広島ゆかりの文学 まほろば文学選集第三輯』の制作については、以前の学科ニュースで、取材の様子と刊行のお知らせをお知らせしています。あわせてご覧下さい。

日本文学科の学生たちは、大学内でさまざまなサークルや部に所属し、思い思いの活動をしながら自らのキャンパスライフを充実させています。

大学はその活動の成果を発表する場として、6月の文化展と10月の秋夕祭(しゅうゆうさい)を開催しています。

6月25日に学内で行われた文化展では、日文科の3年生と2年生が、それぞれの活動の場で中心的な役割を担い、4年生のアドバイスを受けてその成果を披露していました。

1号館のロビーでは、文芸創作に励むクラブのブースが設営されました。

「文芸部」は岡崎部長と髙野さんが自分たちの創作作品を冊子『ラプソディ』や『四季』にまとめて配布し、「詩歌胡蝶の会」は山内部長が福原さんと﨑󠄂山さんたちと冊子『胡蝶蘭』(こちょうらん)を制作して作品を発表していました。

まほろば館3階ホールでは、音楽演奏、創作劇の上演、ダンスの発表会などの演目が披露されました。

「箏曲部」は、袴姿で箏の琴を連弾したあと、長藤部長が曲の説明と部活動の様子を紹介しました。

「弦楽部」は、フォーマルな衣装で演奏を披露したあと、バイオリンを手にした中岡さんが司会者からの質問にコメントしました。

「ブラスバンド部」は、高田さんがフルートを演奏し、サックスを演奏した岡上さんは曲の説明と普段の活動状況を紹介しました。

「演劇部」では、「赤ずきん」をモチーフとした創作劇を披露しました。

自ら脚本を書き上げた田畑さんは、劇中でも「ストーリー・テラー」という役どころで出演し、自ら語りながら展開を支えていました。

こうした会場運営は大学の学友会文化局が支えています。まほろば館ロビーでは、日文科2年生の山下さんと木村さんが観客を誘導していました。

在学生や卒業生、そしてご家族の方や合同で活動する他大学の方たちも観に来て下さり、ともに感動を共有することができて、とても充実した1日でした。

日本語教員は、「国語」を教える教師ではなく、日本語を母語としない人々に対して、外国語や第二言語として「日本語」を教える語学の教師です。

日本語教員になるためには、日本語の知識、能力の他に、日本文化や異文化の事情についても学ぶ必要があります。卒業後の活躍の場としては、日本語学校、小・中学校の外国籍児童教室、海外の大学や高校、国際交流団体等があります。

2024年度からは「登録日本語教員」制度が始まり、認定日本語学校では必須の国家資格となります。本学の本課程も登録日本語教員養成機関となり、修了者は日本語教員試験の一次試験(基礎試験)が免除される予定です。二次試験(応用試験)に求められる能力も実習や研修で養います。

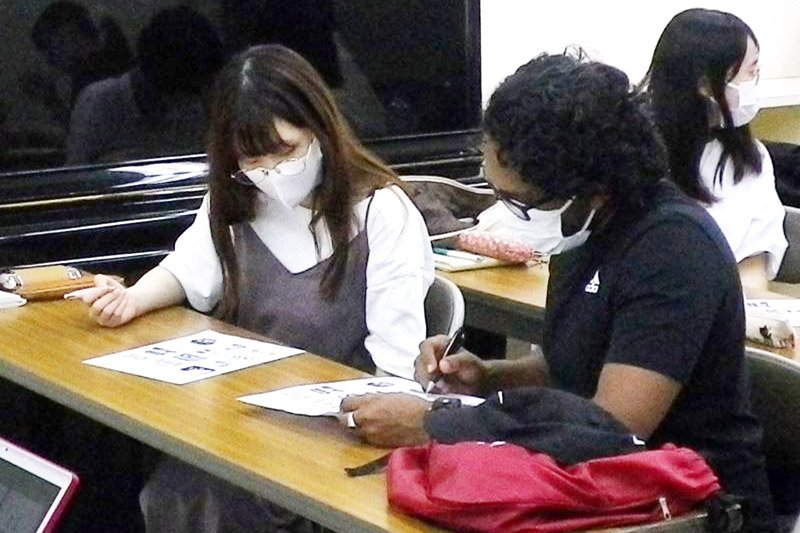

日本語教員養成課程で学ぶ日本文学科の4年生は、大学付近の公民館との共催事業として開かれた日本語教室で、近隣の外国人住民の方を対象に日本語指導を行っています。この教室は日本語教育実習の場であると同時に、国際化する地域社会への貢献の場でもあります。

安東公民館での実習

独立行政法人国際交流基金から、往復航空券、住居費、海外旅行傷害保険料、国内交通費等の諸経費の支援を受け、日本語のアシスタント・ティーチャーとして、タイのスィーパトゥム大学に夏季休業中の1か月間派遣されます。

スィーパトゥム大学での研修

スリランカの中でも涼しくて過ごしやすい高地地方にあるサバラガムワ大学で春季・夏季休業中の約2週間、日本語授業を視察し、日本語を学ぶスリランカ人学生と交流します。毎年2名が参加します。

サバラガムワ大学での研修

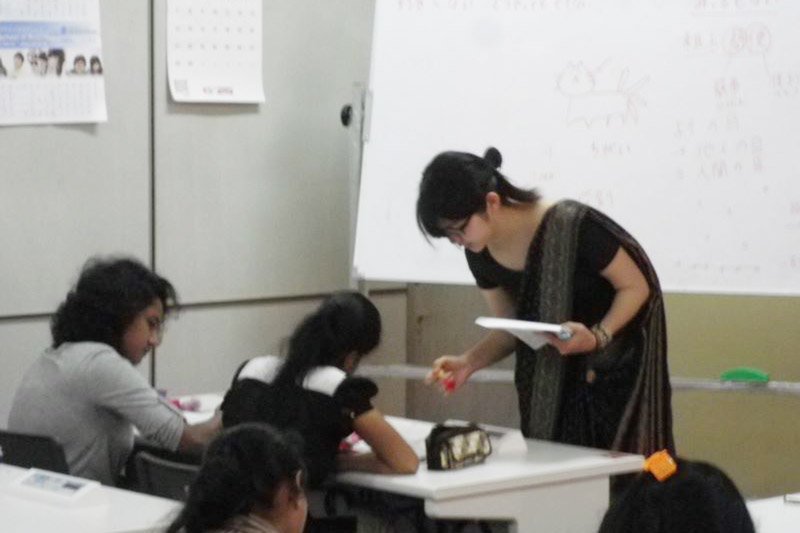

石川未来先生の授業の様子

※石川未来先生の記事は、「卒業生の声」2023.6.26掲載記事、学科ニュース2023.4.4掲載記事「日本語教員として巣立ちます」、2022.1.24掲載記事「日本語教育能力検定試験に合格しました」でも紹介しています。あわせてご覧ください。

日本文学科は学科ブランディング事業として『広島ゆかりの文学 まほろば文学選集第二輯』の制作に取り組み、2月に刊行しました。6月のまほろば教養ゼミの時間にまほろば館3階ホールで日文科の学生全員に本を配付し、取材して記事を執筆した学生と教員がその成果を発表しました。

田中宏幸学科長による挨拶と学科ブランディング事業の趣旨説明からスタート。教員の引率で現地を訪れ、記事を執筆した学生たちの代表者による発表にうつりました。

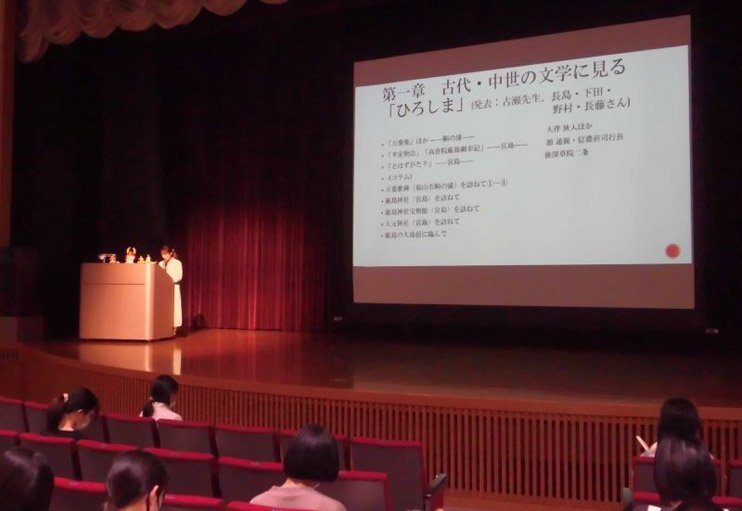

第1章「古代・中世の文学から見る『ひろしま』」では、古瀬雅義教授が取材した鞆の浦と宮島の内容を要約したあと、学生たちが現地で撮影した写真を交えて具体的に語りました。

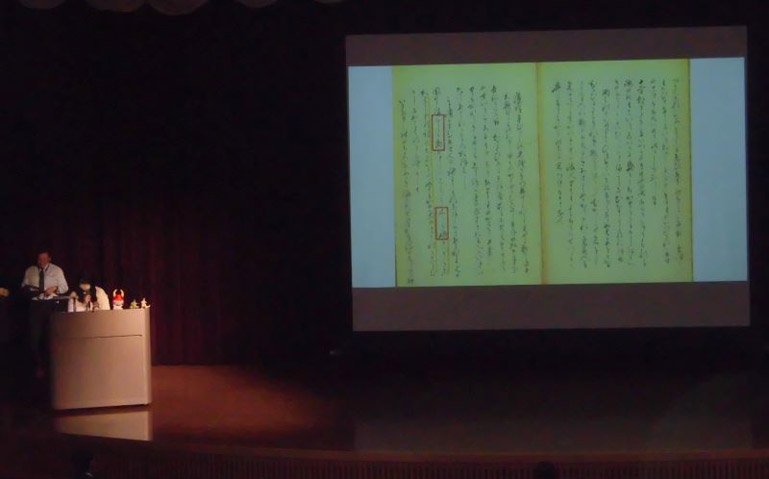

第2章「江戸期の日記紀行文に見る『ひろしま』」の発表では、第7代広島藩主浅野重晟(しげあきら)の子・長懋(ながとし)が参勤交代を記した紀行文の写本を翻刻し、その内容を江戸からの旅程を図示してわかりやすく説明していました。

そのあと島田大助教授から、現地取材の愉快な苦労話が写真を交えて紹介されました。

第3章「江戸期~明治期の詩歌と書に見る『ひろしま』」は、担当した学生たちが卒業しているため、内田誠一教授が内容説明をしました。

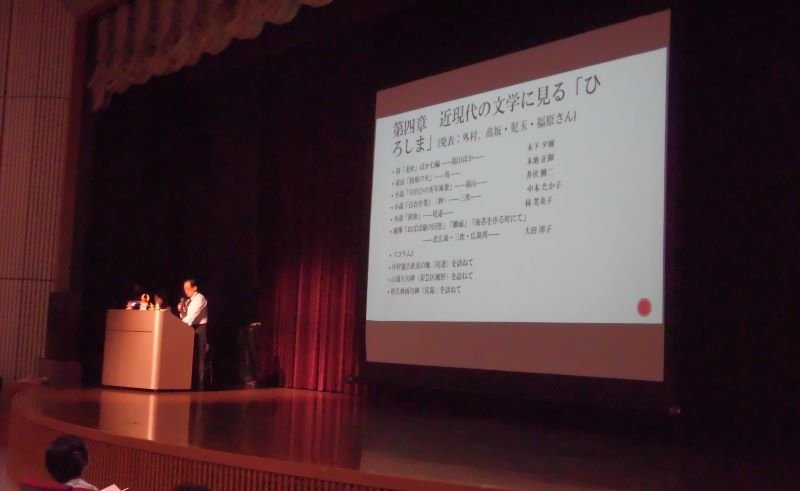

編集長としてこの本の編纂を統括した外村彰教授は司会を担当し、自身が執筆した第4章「近現代の文学に見る『ひろしま』」について、学生たちの発表を細かくフォローしたほか、あまり知られていない作品や作家たちについての紹介を熱く語っていました。

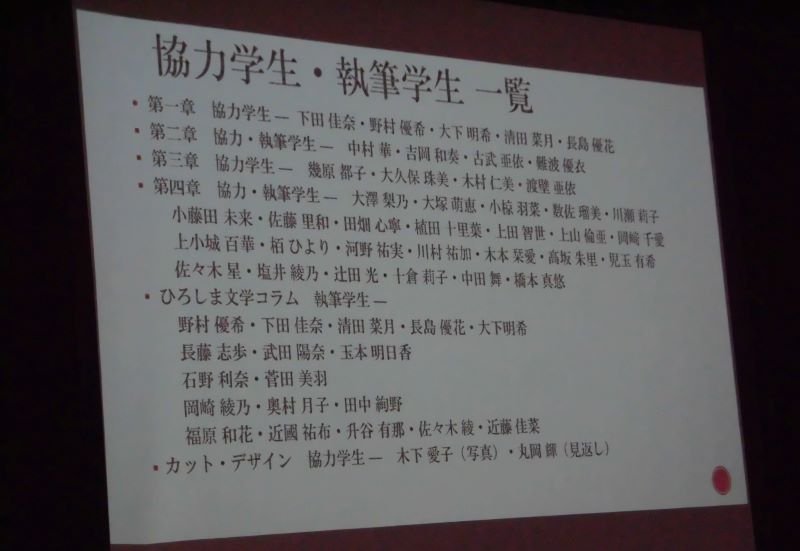

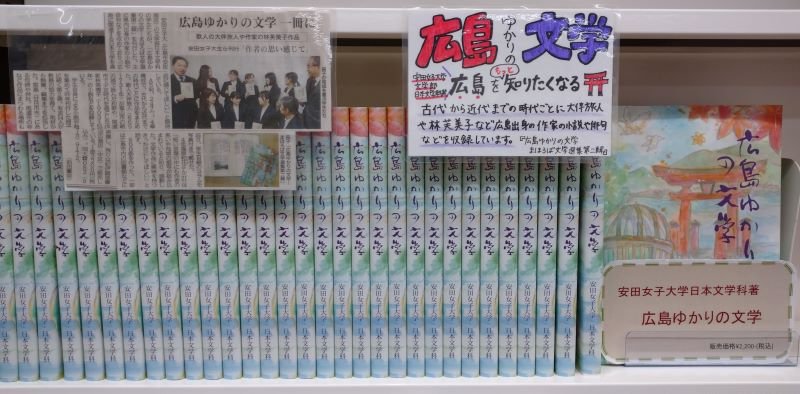

この事業に協力し、取材と執筆を担当した学生たちを紹介します。この本は、広島市内の図書館に寄贈したほか、本学キャンパス内の紀伊國屋ブックセンターと紙屋町の紀伊國屋書店広島店で販売されています。

『広島ゆかりの文学 まほろば文学選集第二輯』の制作については、以前の学科ニュースで、取材の様子、刊行のお知らせ、中国新聞で紹介されたことを、それぞれお知らせしています。あわせてご覧下さい。

2022.12.1掲載記事「学科ブランディング事業で広島県内を文学探訪」

2023.3.9掲載記事「『広島ゆかりの文学 まほろば文学選集第二輯』を刊行しました」

2023.5.1掲載記事「中国新聞に掲載されました」

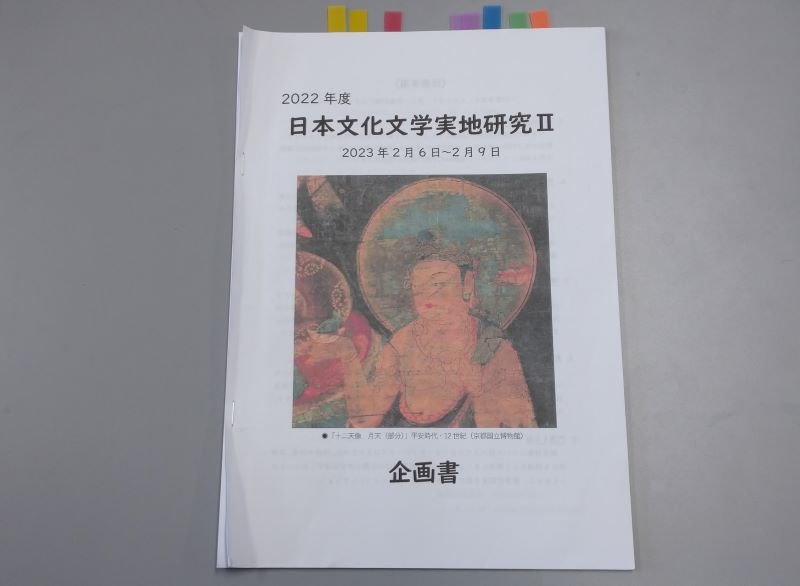

2023年2月6日から9日まで、3年生の領域科目授業「日本文化文学実地研究Ⅱ」の現地実習を行いました。12月までの授業では、班ごとにテーマを決めて、どこで何を調査するのか、学生自身が旅行計画を立てて企画書を作成しました。それをもとに京都市内各地において3年生18人が5班に分かれ、各班と個人のテーマに合わせて4日間のフィールドワークを実施しました。

初日のオプションツアーには3班と5班が参加して、嵐山にある嵐山嵯峨文華館を探訪し、『百人一首』展示と『伊勢物語』、在原業平に関する近世・近代日本絵画の展示を見学しました。

平安文学がテーマの3班と近代の洋風建築と食文化がテーマの5班は、朝から洛北の貴船神社と鞍馬寺を探訪しました。午後は別行動をとり、3班は下鴨神社、上賀茂神社、金閣寺を巡り、5班は自転車で市中の近代建築を探訪しました。

仏教文化がテーマの1班は宇治市の萬福寺へ行き、普茶料理を食べたり、黄檗寺院の仏像の特徴について実地調査をしました。中世文学ゆかりの寺社がテーマの4班は常寂光寺や清涼寺など嵯峨・嵐山の寺院をフィールドワークで調査しました。

最終日のオプションツアー、京都国立博物館見学には14人が参加しました。刀剣がテーマの2班は1階の太刀と刀装具の展示に釘付けでした。

広島に帰ってから4日間の調査結果を模造紙パネルと報告書にまとめました。オープンキャンパスで展示しますので、見に来てください!

(研究室で、著書5冊を紹介する外村彰教授)

日本文学科で、近代文学の授業を担当している外村彰(とのむら・あきら)です。

2021年に安田女子大学に赴任して2年の間に、単著を5冊刊行いたしました。『犀星文学 女ひとの形象』は室生犀星の研究書。そして『多喜さん漫筆』は詩人・井上多喜三郎をめぐって気ままに人生への思いを綴ったエッセイ集です。

編著『新編 ひたむきな人々』・『昭和の文学を読む』・『「むき」な人々』は、本学の「日本文学概論Ⅱ」「日本文学史Ⅰ」「日本の文学B」といった講義でテキストとしても使っています。

次年度以降も、地域(広島ほか)と文学に関わる編著書を作成するべく、地道に努力を続けたいと願っております。各冊とも本学の図書館に寄贈してあります。よければ手にとってご覧下さい。

すでに「学科ニュース」2022.4/28の記事でお知らせしたように、日本文学科では、このたび『安田文芸論叢』(やすだぶんげいろんそう)第4輯を刊行しました。

学科に所属する教員たちの研究成果をまとめた書籍で、日本古典文学、日本近世文学、日本近代文学、日本文化学、中国文学、国語教育学、日本語学、言語学の論文を取り揃え、全11本で構成しています。市販されていませんので、今後「学科トピックス」で順次紹介していきます。

目次の順で、教員名と写真・論文題目・論文紹介をしていきます。教員たちの専門分野と研究の内容がよくわかると思います。興味がある方は、本学の大学図書館にお問い合わせください。なお、準備が整い次第、リポジトリで公開する予定です。

巻頭言『安田文芸論叢』第四輯の発刊にあたって

町 博光

3

目次

9

| ① | 『為頼集』における具平親王との贈答歌について ―具平親王と公任と為頼の交流を視点として― |

古瀬 雅義 | 13 |

| ② | 江戸中期における『三十六歌仙』の変革 ―鈴木春信画『繪本さされ石』を中心に― |

キューン・ミッシエル | 37 |

| ③ | 『西鶴諸国はなし』巻一の六「雲中の腕押」試論 ―狩野派戯画との関係から― |

島田 大助 | 63 |

| ④ | 「物名歌」短冊の遺例について | 内田 誠一 | 97 |

| ⑤ | 室生犀星「紙幣」と脚色(亀屋原徳) | 外村 彰 | 121 |

| ⑥ | 変化の激しい現代社会と中学校漢文指導 | 先坊 幸子 | 145 |

| ⑦ | 陸機と謝霊運の詩語 ―「自我」について― |

富永 一登 | 165 |

| ⑧ | 中学校国語教科書(令和3年度版)における「書くこと」教材の特徴 | 田中 宏幸 | 280 |

| ⑨ | 安田女子大生のキャンパス用語 | 町 博光 | 256 |

| ⑩ | 言語研究のおもしろさ | 宮岸 哲也 | 234 |

| ⑪ | キャッチコピーと逆説の表現力 | 川岸 克己 | 210 |

論文執筆者一覧

283

| 1. | 筆にまつわる雑感 | 井田 明宏 | 289 |

| 2. | 名残惜しき短冊 | 内田 誠一 | 290 |

| 3. | 王維に助けられて | 大迫 正一 | 291 |

| 4. | 「りんごの木」 | 川岸 克己 | 292 |

| 5. | 宮島の美しさ | キューン・ミッシエル | 293 |

| 6. | 文化は「ことば」に宿る | 坂本 俊 | 294 |

| 7. | よくもこれだけ | 島田 大助 | 295 |

| 8. | 対話と学び | 先坊 幸子 | 296 |

| 9. | 実力半分、運半分/遠くを見る | 田中 宏幸 | 297 |

| 10. | 書き文字偶感 | 谷口 邦彦 | 298 |

| 11. | 「縁」 | 外村 彰 | 299 |

| 12. | 「陸機の詩語」余話 | 富永 一登 | 300 |

| 13. | 毛筆習字 | 信廣 友江 | 301 |

| 14. | 『源氏物語』誕生の背景 | 古瀬 雅義 | 302 |

| 15. | 研究雑感 | 増田 知之 | 303 |

| 16. | モアイ像 | 町 博光 | 304 |

| 17. | 小器晩成 | 宮岸 哲也 | 305 |

| 18. | 鼠禍 | 安田 容子 | 306 |

| 19. | 相撲部屋の青春 | 吉目木 晴彦 | 307 |

編集後記 奥付

309

藤原為頼(ためより)は『源氏物語』を書いた紫式部の父方の伯父で「世の中にあらましかばと思ふ人なきが多くもなりにけるかな」で知られる歌人です。家集『為頼集』には、妹、弟の妻、嫡男伊祐(これすけ)、娘婿、姪の紫式部など、身内だけではなく、母方同士が右大臣藤原定方(さだかた)と繋がる血縁の中務宮(なかつかさのみや)具平(ともひら)親王や藤原公任(きんとう)との贈答歌があり、具平親王家に家司(けいし)として仕えていたことがわかります。

本稿では、長徳2年(996)正月13日の具平親王家の梅の宴の後、具平親王が公任と交わした14番歌から16番歌の歌群と、31番歌から33番歌の歌群について、他書所伝の『公任集』『拾遺抄』『拾遺和歌集』と対比することで見えてくる問題と、母方で繋がる血脈による文化人同士の交流関係が和歌文学をどのように生み出しているか、その有り様について考察してみました。

『安田文芸論叢 研究と資料』第四輯、

15〜36ページ、2022年2月刊。

藤原公任(きんとう)と藤原俊成(としなり・しゅんぜい)が選んだ「三十六歌仙」(さんじゅうろくかせん)の215首の中から36首を撰歌したテクストは「一首歌仙」と呼ばれています。13世紀に成立した「佐竹本(さたけぼん)三十六歌仙絵」はその一首歌仙の最も古い例です。その後、他の一首歌仙の種類が作られましたが、江戸時代における版本は主に拾穂抄(しゅうすいしょう)型と歌仙抄型の二種類に基づいています。

1764年に刊行された鈴木春信(はるのぶ)画『絵本花葛蘿』(えほんはなかつら)は歌仙抄型ですが、本稿では新しい種類の例として、春信画の1766年刊『絵本さされ石』を取り上げます。『さざれ石』には重要なポイントが3点あります。1点目は、絵師が有名な春信であること、2点目は新しい和歌が選択されていること、3点目は禿帚子(とくそうし)による教訓的な添え言葉が付けられていることです。

『安田文芸論叢 研究と資料』第四輯、

37〜61頁、2022年2月刊。

『西鶴諸国はなし』(井原西鶴作・貞享2年刊)から、巻一の六「雲中の腕をし」を取り上げ論じています。この話の挿絵には、常陸坊海尊(ひたちぼうかいそん)と猪俣小平六(いのまたこへいろく)が腕相撲をして、行司役の短斎坊(たんさいぼう)が裁く場面が描かれています。この挿絵は、江戸時代、御用絵師として活躍した、狩野派の絵師の間で伝えられた戯画と似ており、狩野派と西鶴の関係が指摘できます。戯画には、空海、文覚、北条時宗が描かれ、持明院統と大覚寺統の間の皇位継承問題を北条時宗が裁いたことを描いていると考えられます。戯画を参考にした西鶴は、徳川家綱から徳川綱吉へと代替わりした時に、幕府内で重きをなした徳川光圀(みつくに)、稲葉正則(まさのり)、堀田正俊(まさとし)の関係を話に描いていると考えました。

『安田文芸論叢 研究と資料』第四輯、

63〜95ページ、2022年2月刊。

この論文では、「物名歌」(物の名まえを歌の意味とは無関係によみこんだ和歌)が書かれた短冊について考察しました。物名歌の一例として、江戸時代の赤尾可官(よしたか)の歌を挙げてみましょう。

春たてば 来鳴きあされり 百(もも)ちどり 梅のたち枝(え)に しだり柳に

この歌の中に、10種類の草の名が隠されています。さて何でしょう。答えは次の通りです。

「蓼(たで)、萩、水葱(なぎ)、麻、糯(もち)、千鳥〈草〉、金雀枝(えにしだ)、歯朶(しだ)、ダリヤ、梛(なぎ)」

実はもう一つ入っているとも考えられます。物名歌やそれが書かれた短冊について深く知りたい方は、私の論文を読んでみてくださいね。

『安田文芸論叢 研究と資料』第四輯、

97〜120ページ、2022年2月刊。

室生犀星(むろう・むろお・さいせい)は昭和10年に〝市井鬼(しせいき)もの〟小説の一つ「紙幣」を発表しています。尼寺に出家した美人の娘を還俗(げんぞく)させて金儲けをしようと企む無慈悲な父親とその愛人(のち自死)が登場する悲劇的作品ですが、同作はその翌年、今日では忘れられた作家と言いうる亀屋原徳(かめやはら・とく)、本名〈本地正輝〉(ほんち・まさてる)によって戯曲化のうえ上演されました。なお亀屋原は広島県江田島市の出身です。

今回の論考はこうした脚色の内実を提示し、小説と台本で描かれた舞台設定や人物形象を具体的に対比しながら検討してみたものです。さらに父親の愛人の死が暗示される場面からは、ロシアの作家・ドストエフスキー「悪霊」の「スタヴローギンの告白」との構成上の類似点が指摘できるのではないかとの問題提起をし、その点についての比較考察も試みました。

『安田文芸論叢 研究と資料』第四輯、

121〜144ページ、2022年2月刊。