文部科学省が定めるカリキュラムの基準「学習指導要領」の改定により、「主体的・対話的で深い学び」によって、生徒の「生きる力」を育む方針が示されました。情報社会に続く新たな社会に生きる私たちは、グローバル化、情報化、少子高齢化など、目まぐるしい変化の中で自己を確立し、様々な困難を乗り越える力を身につける必要があります。

その基盤となる言語能力を学ぶ国語科の担う役割について、本稿では、特に義務教育を終える段階である中学校に的を絞って考えました。更に、その中でも「古典文学」、更には外国の古典である「漢文」を学ぶ意義について、現行の教材を学年ごとに挙げつつまとめています。

『安田文芸論叢 研究と資料』第四輯、

145~164ページ、2022年2月刊。

「自我」という言葉を初めて文学作品に使ったのは、晋・陸機(りくき・261-303)です。もともと「自我」は、「我よりす」と読み、「自分から」という意味で使われていました。陸機の「我之自我」(我の自ら我とす)というのは、その己意識を更に前面に押し広げていて、今の「自我」の意味とほぼ同じになっています。ただ陸機は、この「自我」を肯定はせず、それが強すぎると傲慢になり悪い結果をもたらすという否定的な意味で使用しています。それを南朝宋の詩人の謝霊運(しゃれいうん・385-433)は、「達人貴自我」(達人は自我を貴ぶ)と、「自我」を全面的に肯定する意味で使っていることを述べています。

『安田文芸論叢 研究と資料』第四輯、

165〜190頁、2022年2月刊。

新学習指導要領(平成29年告示)に基づいて、令和3年度版中学校国語科教科書(4社)も全面改訂されました。これらの新教科書では、「書くこと」の教材はどのように改善されたのでしょうか。

「実用的な文章」(案内や記録、手紙や電子メール)、「文学的な文章」(詩、短歌や俳句、随筆、物語の創作)、「説明的な文章」(説明・記録、意見、批評、情報編集)という文種に分けて整理してみると、「書く場・題材の設定」「構成」「記述」「推敲・共有」などの学習過程に沿って、様々な工夫が凝らされていることがよく分かります。教科書の比較研究を行うと、授業づくりのヒントがたくさん得られるのです。

意欲的に取り組める「書くこと」の授業づくりに、この調査分析を生かしていただければ幸いです。

『安田文芸論叢 研究と資料』第四輯、

横書3~26ページ(280~257)、2022年2月刊。

「キャンパス用語」は、大学内で使用される学生のことばです。仲間うちのことばなので集団性が強く、まとまりのあることばの体系として研究の対象になります。

学生はなぜ「キャンパス用語」を使うのか。同じことばを使い、仲間意識を高め、会話に娯楽性を高め、キャンパスライフを楽しみたいからです。本稿では、キャンパス用語の機能を五つに分けました。

①仲間意識の醸成には、MT(授業名)・菓子パ(お菓子パーティー)など。仲間意識が強まると、当然、②差別意識が生じます。

③娯楽性は、池(1号館前の噴水)・石(大理石のモニュメント)・詐欺メイク(別人になるほどの完璧メイク)など。

④機能性は、アスト(アストラムライン)・ピ(出席確認のカードリーダー)・ピ逃げ(ピだけして逃げる)など。

⑤秘匿性には、ブッチする(約束を破る)・トブ(欠席する)など。

安田生は、これらのキャンパス用語を駆使して、キャンパスライフをぞんぶんに楽しんでいることが見てとれました。

『安田文芸論叢 研究と資料』第四輯、

横書27~47ページ(256~236)2022年2月刊。

本稿では、世界の言語の多様性の要因の一つとして、その言語を使う人々が住む環境の違いがある場合があることを、指示詞の種類や使い方が異なる言語を紹介しながら説明しました。また、その反対に、異なる言語の異なる言語規則を支配する原理には、言語の違いがあるにも関わらず、人類の身体や行動パターンの共通性といった人類が普遍的に持つ特性が関係している場合があることを論じました。

具体的には、所有者と所有物が自身の身体にどれだけ密着しているかということの違いが助詞や代名詞の使い分けに関係していたり、移動行動とそれ以外の全般的行動の違いが目的表現の違いに現れたりすることが、言語を越えて観察できることを指摘しました。

『安田文芸論叢 研究と資料』第四輯、

横書49~71ページ(234~212)、2022年2月刊。

日本文学科3年次に「日本言語文化」という講義を開講しています。キャッチコピーを素材として、「ことば」がもつ構造と力を解説し、学生もキャッチコピーを創作実践する講義です。文学のことばのみならず市井のことばからも学んでいきます。

今回の論文「キャッチコピーと逆説の表現力」は、その授業で学生たちに講義した内容に、学生たちが「心に刺さる」として紹介してくれたキャッチコピーを加えてまとめたものです。この授業を受けた学生たちがよく口にするのは、街を歩いていると、キャッチコピーが気になって仕方がない、というもの。

学生たちの素直な吸収力と旺盛な好奇心を本当に頼もしく思うと同時に、ことばの力を改めて実感します。

『安田文芸論叢 研究と資料』第四輯、

横書73~91ページ(192~210)2022年2月刊。

学科独自の教員養成サポートにより、西日本をはじめ各地に数多くの教員を送り出してきました。

2023年度公立学校教員採用試験において13名(現役生10名、卒業生3名)が合格。広島県・広島市(中学国語)では、全合格者30名の1/3以上を本学科が占め、山口県(中学国語)などにも合格しました。このほか、私立学校教員として活躍している人もたくさんいます。

本学科では教職意識、教科専門知識、実践的指導力を高めることを目的として、1年次に「免許・資格について先輩から聞く会」、全学年を対象に「教職特別講座」「教職講演会」「合格体験を聞く会」「国語教育実践交流会」などを開催し、学科一丸となってサポートしています。

(インタビュアー)

オリエンテーションセミナー(通称オリゼミ)実行委員として、リーダー、サブリーダーを務めた3年生スタッフのうち、実行長の沖田未玲さんが所属する3年1組の7名に集まっていただきました。「セブンスターズ」のみなさん、1年生を江田島青少年交流の家に引率した3日間、お疲れさま。新しい趣向も盛り込まれ、愉快なオリゼミになりましたね。次の学年への引き継ぎも終わって、ホッとしていると思います。5月のオリゼミを振り返り、自由に語ってください。

Q1.今回のオリゼミテーマ「縢る(かがる)」は、どのように決定したのですか。

(沖田未玲さん:実行長)

スタッフ全員で意見を出し合い、話し合って決めました。テーマは1年生に向けた思いを込めると同時に、スタッフがオリゼミを準備していく基盤となる大事なものなので、まず個人で考え、次に各係で検討し、最後にスタッフ全体ミーティングでしっかり時間をかけて練り上げました。名札も「縢る(かがる)」に沿うように、自分たちで考えました。

(瀬尾桜子さん:学科プログラム)

スタッフひとりひとりが案を持ち寄り、そこからスタッフたちの想いや願いを表すものを絞り、最後にスタッフ全員で選定しました。「縢る(かがる)」は、漢字や読みが難しいのですが、私たちスタッフが込めた思いは「オリゼミ3日間を通して、1年生の皆さんに絆や縁を結んでもらい、充実した大学生活を送ってほしい」という簡潔なものです。

(菊谷和佳子さん:実行)

「縢る(かがる)」にはふたつの意味を込めました。このオリゼミで私たちが1年生との思い出と絆をきっちり結び「忘れない」という意味。そして1年生につらいことや悲しいことがあっても、私たち上級生がしっかり守って支えて行きたい、という思いです。

(神田彩加さん:野外活動)

スタッフ全員が、「1年生のためできることは何か」を明確化するためにも、この「縢る(かがる)」は良かったと思っています。

Q2.オリゼミのプログラムを選ぶ時に、とくに気をつけたことは何でしたか。

(池田美月さん:野外活動)

スタッフ間で担当するプログラムを割り振っていますが、どのプログラムも1年生に楽しんでもらえるように、また1年生同士の絆が深められるように、と考えて選びました。

(山村美裕さん:実行)

先生方と、私たち先輩と、1年生同士の仲をそれぞれ深めてもらうことに気をつけました。プログラムを通して、日本文学科をいっそう理解してもらえるよう工夫しました。入学したての1年生の不安を取り除くためにも、この2つは欠かせないと考えました。

(神田彩加さん)

先生方と、私たち先輩と、1年生同士の仲をそれぞれ深めてもらうことに気をつけました。プログラムを通して、日本文学科をいっそう理解してもらえるよう工夫しました。入学したての1年生の不安を取り除くためにも、この2つは欠かせないと考えました。

Q3.「日文科らしさ」を考えるにあたって、とくに気をつけたことは何でしたか。

(池田美月さん)

日本文学科はコミュニケーションが学べる学科です。私は緊張していた1年生にたくさん話しかけて緊張をほぐし、コミュニケーションをよくとることに気をつけました。

(菊谷和佳子さん)

オリゼミにおける日本文学科らしさは、真面目な内容と、アイスブレイク的な内容の両面をうまく組み合わせた点にあると思います。スタッフと1年生の距離をできるだけ取り払うこと、先生方と親しめるプログラムを作り、話しかけやすくすることに気をつけました。

(佐々木未玲さん:学科プログラム)

1年生に日本文学を深く知ってもらうため、高校までの教科書に載っていた有名な作品から、とくにおススメの小説の一文を引用した問題を作り、楽しく学んでもらえるように工夫しました。

Q4.オリゼミを終えて、自分の中で変わったことは何ですか。

(山村美裕さん)

オリゼミスタッフの2年間は、長いようであっという間でした。頼りになる先輩、同級生、かわいい後輩に出会えたことは、私の宝物です。縦の繋がりも広げられたと思います。スタッフの一人として、責任感を持つことができ、自信にもなりました。

(神田彩加さん)

スタッフ同士で積極的にコミュニケーションをとりあうことで、互いにサポートしあい、独りよがりになることなく進めることができました。仲間の大切さを実感できました。

(菊谷和佳子さん)

話し合いで、時には意見の合わないこともありましたが、自分が妥協する点、また主張した方がよい点など、集団活動で大切なことを多く学びました。リーダーとしての責任感、仲間と作り上げていくことの楽しさ、やりきった時の達成感など、青春時代のかけがえのない経験になりました。

(沖田未玲さん:実行長)

もっとも変わったのは言葉遣いでした。実行長という立場上、みんなの前で話すことが多いので、とくに意識しました。言葉を選ぶのはもちろん、状況に応じた話し方、そして表情にいつも気を遣いました。自分の発言に、責任の重みを感じました。話し方ひとつで全体の雰囲気が変わることを実感しました。

Q5.3年生の同期スタッフたちとの連携について語ってください。

(沖田未玲さん:実行長)

実行長として活動する上で目標の1つが、お互いに頑張っていることを認め合い、尊重し合うことでした。日文・書道のスタッフ33人全員でモチベーションを高め、よりよいオリゼミを作り上げていく意識を強く持ち、活動することができました。

(佐々木未玲さん)

スタッフそれぞれに個性があるので、意見が食い違うこともありましたが、互いに意見を述べることで信頼感が生まれ、係を越えた繋がりができ、しんどい時の支えになりました。

(山村美裕さん)

2年間一緒にやってきた仲間として、深く信頼していました。最後まで「みんなでよいオリゼミにしよう」という強い気持ちでがんばりました。

(瀬尾桜子さん)

前年度もスタッフとして参加し、長い時間を共に活動してきた3年生スタッフとの連携に助けられました。共通理解が整っていたので、スムーズに連携がとれました。体力面でキツい時はもちろん、精神面でも強く支えてもらえました。

Q6.2年生スタッフたちとの連携はどうでしたか。

(神田彩加さん)

2年生は失敗をしてもいいから思いっきりやってみて、その経験を来年に活かしてほしいと伝えていました。うまくいかなかったことを報告しやすい環境作りを心がけました。

(池田美月さん)

自分が引っ張っていく学年なので、2年生が困っていたらすぐアドバイスができるようにしていました。

(山村美裕さん)

春休み中の活動を通じて2年生スタッフとの信頼感が増し、意見を交わし合いました。

(瀬尾桜子さん)

2年生スタッフが来年度のオリゼミを形作っていくので、引き継ぎを意識した連携を心がけました。いつも積極的に動いてくれたので、とても助かりました。

Q7.来年度のオリゼミを担う2年生スタッフへのメッセージをお願いします。

(沖田未玲さん:実行長)

新スタッフも決まり、新実行長のもとで準備を進めていると思います。忘れないでほしいのは「誰のためにやっているのか」ということ。2年生スタッフには、オリゼミの目的と自分たちがなすべきことを伝えてきました。時にはつらいことや困難が立ちはだかりますが、それ以上に楽しいことが待っています。達成感は大学生活を彩り、人生の大きな糧になります。全力で向き合い、笑顔でやり遂げてください。いつも見守っています。さらにパワーアップしたオリゼミを作り上げてくれると期待しています。みんななら大丈夫!

(佐々木未玲さん)

最初は、1年生を引っ張っていくことに不安を感じることもあると思います。そんな時は自分だけで考えずに、仲間を頼って支えてもらうとよいでしょう。そして後輩スタッフのお手本として積極的にコミュニケーションをとり、信頼を築いていってください。いつでも私たちを頼って来てください!

(池田美月さん)

2年生の時に気づかなかったことにもいろいろ気づくと思います。責任も倍になりますが、楽しさも倍に増えます。頑張ってください。

(菊谷和佳子さん)

2年生のスタッフには、ずいぶん助けてもらいました。オリゼミの活動以外でもキャンパスで会うと必ず話しかけてくれるので、かわいくて仕方ありません!すてきなオリゼミを作り上げてください。応援しています。

Q8.1年生へのメッセージをどうぞ。

(沖田未玲さん:実行長)

入学式で緊張した表情だったみなさんも、立派な安田女子大学の日文生になりました。昼食会で皆さんと交流した時と比べ、みなさんの表情はとても明るくなりましたね。様々な思いを胸に入学してきたと思いますが、オリゼミを通して、安田女子大学に入学して良かったと思ってもらえたらとてもうれしいです。オリゼミのあとも、私たちスタッフはみなさんの味方。いつも見守っています。このキャンパスで素敵な大学生活を過ごしてください。

(瀬尾桜子さん:学科プログラム)

今年のオリゼミはどうでしたか?みなさんにとって「安田女子大学に入学してよかった」と思うきっかけになっていたら、うれしく思います。オリゼミが終わっても「日文ファミリー」の一員であることに変わりはありません。これからもどんどん関わってきてね!

(山村美裕さん:実行)

オリゼミは3日間でしたが、みなさんの大学生活は4年間あります。これから楽しいことや苦しいこともあると思いますが、友達たちと様々な出来事を経験してください。オリゼミが素敵な出会いのきっかけになっていたら、とてもうれしいです。

(神田彩加さん:野外活動)

楽しかった!という声が多くてホッとしました。1年生のみんなに出会えたことが本当に幸せです。そして学校生活の最初の思い出に私たちスタッフ一同関わることができて、ほんとうに嬉しかった。みんなの笑顔はとても素敵です。その笑顔を武器に、これからの学校生活を楽しく過ごしてほしい。日本文学科を選んでくれてありがとう。

(佐々木未玲さん:学科プログラム)

新しい環境に新しい友だち。大学生活に慣れるのはそれなりの時間がかかると思います。オリゼミではそんな不安を少しでも減らせるように、先輩とのつながりができました。これをチャンスにして、人間関係の幅を広げてほしい。大学生活はとても楽しいので、積極的にイベントに参加し、勉学ともに充実させましょう。毎日笑顔で楽しく、大学生らしいことをたくさん経験してください。

(菊谷和佳子さん:実行)

このオリエンテーションセミナー(オリゼミ)を通して、新たな友だちと楽しい思い出ができたと思います。みなさんの大学生活の手助けになっていたら、とてもうれしいです。

(池田美月さん)

オリゼミで仲良くなった仲間や先輩たち、先生方との絆を大切にしてください。そこからまた新しい繋がりがどんどん増えていってほしいと思います。

(インタビュアー)

「セブンスターズ」のみなさん。今日はざっくばらんに語っていただき、ありがとうございました。オリゼミスタッフとして学んだことをもとに、大学生活をいっそう充実させるととともに、来たる就職活動にこの経験を活かしてください。

(オリゼミスタッフ・セブンスターズ)

いっただっきま-す。

なお、2020年度の日本文学科オリゼミは、5月10日(日)から12日(火)までの3日間、江田島青少年交流の家で開催される予定です。新入生のみなさんを、新しいオリゼミスタッフと教職員一同でお待ちしています。入学式後の学科別オリエンテーションで、オリゼミスタッフから説明があります。楽しみにしていてください。(2019年11月取材)

私たちは、大学最寄りの公民館で、外国人の方に日本語を教える活動をしています。日本文学科専門科目の「日本語文法論」「日本語音声学」の学びと日本語教員養成科目の「日本語教授法」「日本語教育教材教具論」に基づいた準備をして、授業に臨みます。

学習者に喜んでいただけることの達成感はもちろん、私たちも外国文化とのふれあいを通して、日本人にとってあまりに「当たり前」すぎて、見落としがちな「日本語での表現と日本の文化」をあらためて理解し直すきっかけになっています。(2019年5月取材)

佐々木 楓さん(左)

田中 彩乃さん(右)

Q.お二人が日本文学科を志望した理由を教えてください

【佐々木】

私は将来、中学校の国語の先生になりたいと思っています。教員をしている両親の影響もあり、幼い頃から教職の道に憧れを抱いてきました。自分も先生になって国語教育に携わりたいと思い、中・高の教員免許のとれる安田女子大学を選びました。

教職の授業だけでなく、広島市の公立中学校で実際の授業や部活動の補助などをする学校等支援活動、広島市が主催する教師力養成講座へも積極的に参加し、日々頑張っています。

【田中】

私は中学のとき、正面から向き合ってくれる素晴らしい恩師と出会いました。そんな先生のようになりたいと思い教師の道を志しています。日本文学科で同じ夢を持つ佐々木さんや仲間と共に日々頑張っています。

国語科教育法の授業では、子どもたちの読む・話す・聞く力を引き出し国語の楽しさを伝えることを意識した指導方法について学んでいます。

Q.日本文学科の授業の様子を教えてください

【佐々木】

田中さんとはゼミも同じで、川岸克己先生の指導のもと積極的に活動に取り組んでいます。川岸ゼミでは教員として必要な伝える力やアウトプット能力を身につけるため、ポートフォリオを使ったプレゼンテーションやディスカッションのスキルを磨いています。

以前は人前に出て自分の考えを話すことが少し苦手でしたが、このゼミでの経験で少しずつ自分に自信がつくようになりました。

【田中】

佐々木さんと昨年ACLP(カナダ文化語学研修)に参加し、カナダに1ヵ月間語学留学をしました。ヴィクトリア大学での授業では、カナダの文化に触れ、たくさんの留学生とコミュニケーションをとることができました。休日にはホストファミリーや留学生と観光したり、アイスホッケー観戦に行ったりして充実した毎日を送ることができました。大学や引率の先生のサポートにより安心して生活を送ることができ、この経験は私にとってかけがえのない経験となりました。

Q.授業以外での大学生活や活動について教えてください

【佐々木】

私は学友会執行部に所属して、報道委員長として約180名の報道部署の委員をまとめています。執行部員として、一人暮らし支援や海外の姉妹校との交流など幅広く活動しています。このように安田での学びは教職の専門教育だけでなく、ゼミや短期留学、学友会を通して人間性も育む活動がたくさんあります。これから、教員採用試験に向けて越えていかなければいけない壁もあるかと思いますが、たくさんの経験を糧に田中さんと切磋琢磨しつつお互いに支え合い乗り越えていきます。

【田中】

ラーニングコモンズのキャンパスキャストとしてイベントの企画や施設の管理など、学校生活をよりよいものにできるように活動しています。ラーニングコモンズは学部・学科を超えた学生や多くの先生方と出会える場所です。イベントでは人前に出て発表する機会もあり、将来必要であるプレゼンテーション能力など多くの力がつけられ、キャンパスキャストを通して沢山の経験をすることができます。残りの学校生活も教員になるという同じ志をもつ佐々木さんや先生と共に実りあるものにしていきます。

(2017年取材)

(左から)柳原夏波さん(舟入高校出身)、小平明穂さん(広島観音高校出身)、岩井梨佳子さん(島根県立益田高校出身)

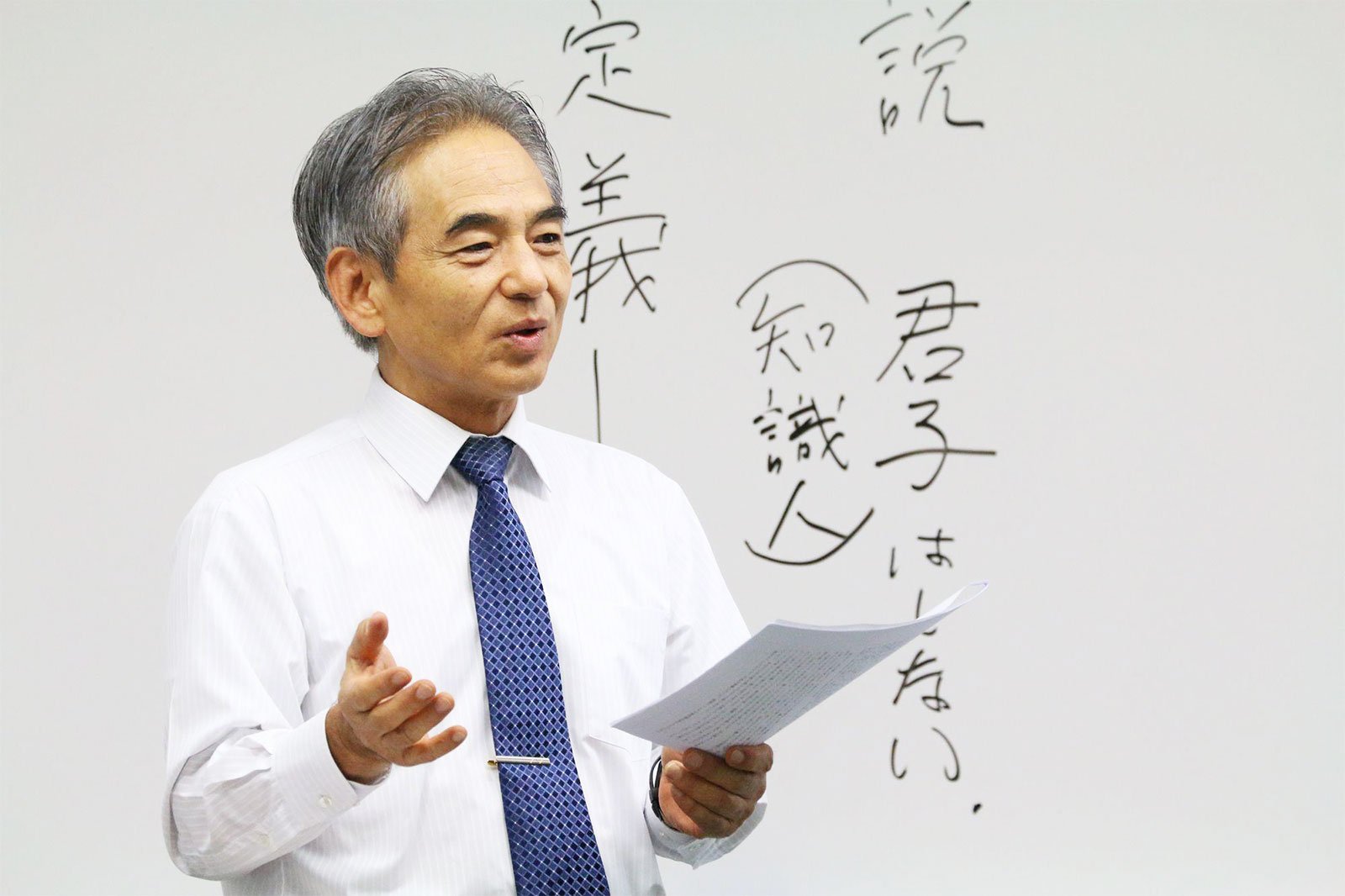

吉目木 晴彦 教授

(2014年4月、安田女子大学文学部日本文学科に着任。近現代文学を専門とし、文学作品においては新人文学賞の受賞に続き、のちに映画化された「寂寥郊野」で芥川賞を受賞。)