【授業紹介】英語教育の理論と方法Ⅰ・Ⅱ ―来年度の教育実習を目指して頑張っています!

2024.11.28

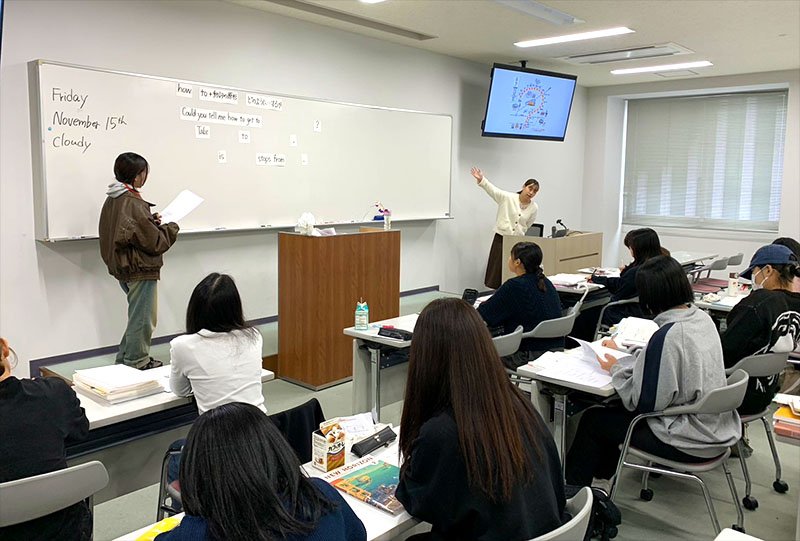

本記事では英語英米文学科の教職授業の一つである「英語教育の理論と方法Ⅰ・Ⅱ」という授業を紹介します。これは3年次の1年間を通して行われる英語科授業における実践的能力の修得を目的としている授業です。今年度の3年生の履修者は22名です。写真は、中学2年生の模擬授業(電車の乗り換え―道案内)を4名の学生が分担して行うものでした(11月15日実施)。なおこの授業はティームティーチングの形態で、4名が交代で日本人英語教師(JTE)と外国語指導助手(ALT)の役割を分担しながら行いました。

(道案内の表現の導入)

公共交通機関を利用する道案内について、主要な英語表現をJTEとALTが英語で会話をしながら導入していきます。英語表現はヒント形式で白板にカードとして貼られていきます。

(アストラムラインを用いた道案内)

次に簡単な練習として、アストラムラインを利用した道案内の練習を生徒と一緒に行います。テレビ画面にアストラムラインの路線図が示されています。先ほど学んだ道案内の英語表現を用いて練習します。

(道案内の応用練習)

その後、教員役の学生が別の2名に交代し、JRや広電やフェリーやアストラムラインを用いた乗り換えを含む道案内の練習に進みます。広島市の地図を用いて生徒はペアで練習を行います。

(ALTとの実際の道案内の発表)

最後に何名かの生徒を指名し、ALTを相手に実際の道案内を行いました。ALTはその場で自分が行きたい場所を述べて、生徒役は地図を見ながら即興で道案内を行います。これは今日の授業の最終成果となる活動です。

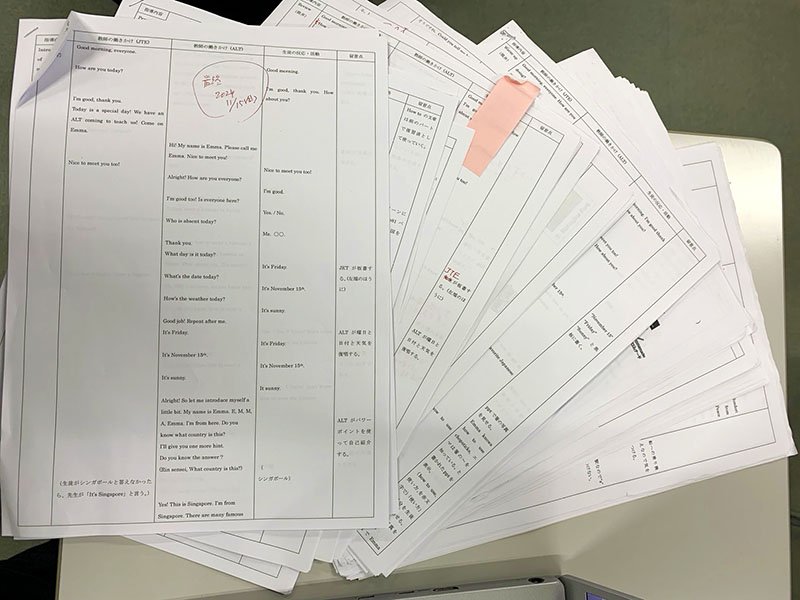

本年度のこの授業では、履修者22名は6つのグループに分かれて模擬授業を行っています。各グループの準備は模擬授業日の2か月前から始まり、担当教員は学生と授業の原案や細案(授業のシナリオ)のやり取りを何度も行い、添削や助言を行います

(授業の原案と細案の提出と添削)

これだけでも総枚数は1グループあたり50枚くらいになります。そして模擬授業当日の1週間前に3時間程度のリハーサルを入念に行います。このようにして1回の授業を行う面白さと大変さを同時に学びます。模擬授業前には宿題として履修学生全員が予習ワークシートに回答して「自分ならこの教材をどのように指導するか」について考えます(これは担当教員が添削して後日返却します)。そして模擬授業後には、担当教員や他の学生たちがGoogle Classroomに感想コメントを書き込むので、授業担当学生は授業後にそれを読んで即座にフィードバックを得ることができます。

英語英米文学科では、このような英語教育関連の教職の授業が7科目も設定されています。このような内容の濃い授業が7科目もあるということを考えると、英語英米文学科の高い教員採用試験合格率(2024年度は受験した4年生4名全員が現役合格をしました)の理由の一つとして、「英語英米文学科の教育課程」が挙げられると考えてよいでしょう。

高校生の皆さん、将来英語教員を目指し英語教育に関心のある方は、ぜひ安田女子大学英語英米文学科で一緒に学んでいきましょう!