「翻訳ワークショップ」でなぜ児童文学を訳すのか

2020.11.10

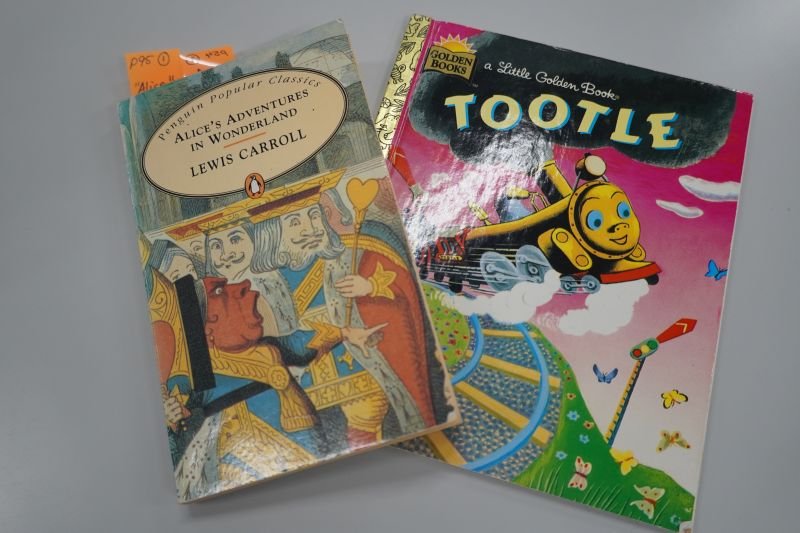

通訳専攻の「翻訳ワークショップ」で様々な年代の児童文学を翻訳する。これを聞くと「へ?簡単じゃない」と思う学生はたくさんいます。「翻訳するときただ訳すだけでなく、相手に伝わるように訳すことが大変でした」「ただ英語から日本語に訳すだけだと思っていました」「相手に伝わるように訳すことが大変でした」と翻訳をするうちにその難しさに気付く学生が多いです。児童文学は決して簡単に訳せないことに気付く学生は多いです。ではなぜそうなのでしょう。

授業では翻訳する児童文学は16世紀から現代まで、と幅広い時代の本を用いています。それぞれに独特な文脈や語彙の使い方、古風な表現や韻を踏んでいる部分、など、同じ英語と言っても普段あまり目にしないものもあります。これを理解し、日本語でどのように表現すれば良いか難しいポイントはいくつもあります。 またどの年齢を対象に、どの表現や言葉が適切か意識する必要があります。「小さな子が読み聞きしても分かりやすいように難しい言い回しは避けることが必要」「子供でも理解できる言葉を選ぶのに苦労した」。このように学生は日本語の文書や文作りの難しさを意識します。

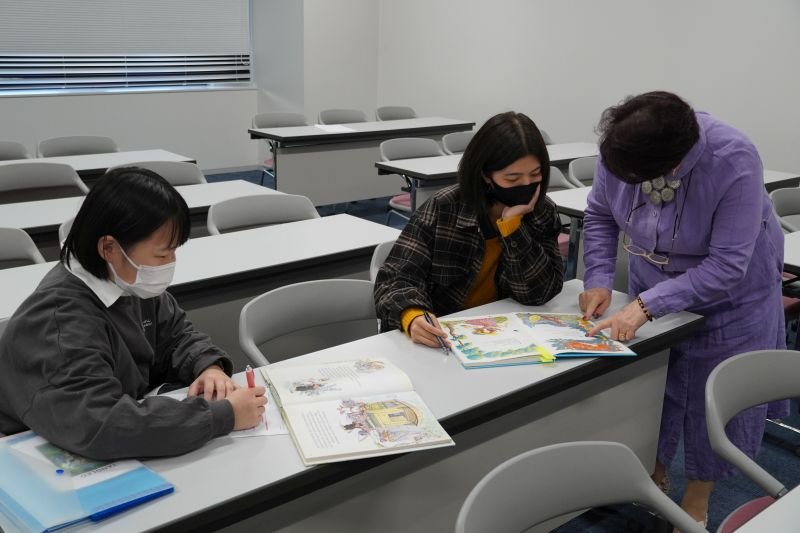

しかしこれだけでは翻訳はできません。文化や習慣、昔の様子などそれぞれの時代の本に違いがあります。これをどう表現、工夫するのかを授業で考えます。翻訳した同じ文や表現をクラス全員で発表し、話し合うことで、自分の翻訳に生かすヒントが見つかることもあります。ほかの学生のさまざまな工夫は皆で共有することもできます。

最後に学生のコメントを紹介します。

「読み手の年齢層を考えて表現方法を変えるなどの工夫がかなり必要なことに気付きました」

「訳したときにどのように聞こえるのかも考えることが大切なのだ」

「子供でも理解できる言葉を選ぶのに苦労しました。」

「より自然な日本語で翻訳することに苦戦しました」