カリフォルニア大学デイヴィス校での小学校英語教育の研修リポート

2019.10.30

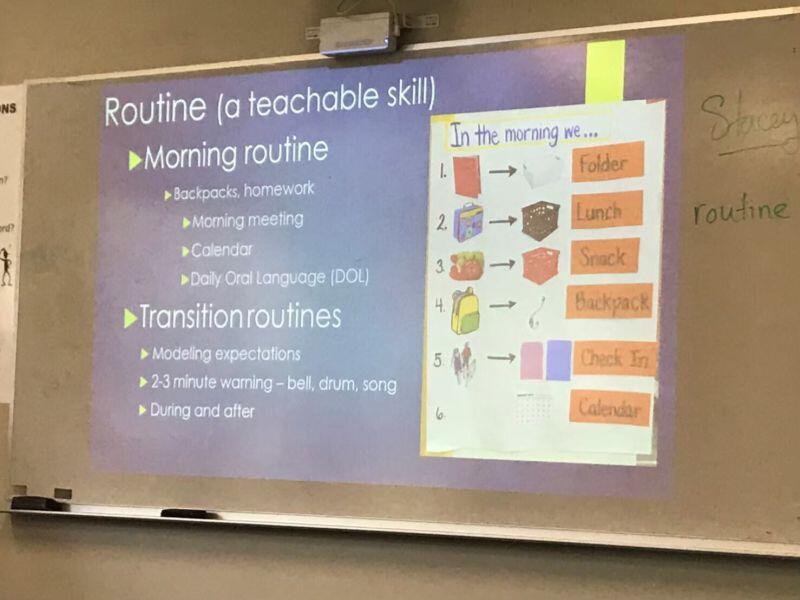

(写真は、中間発表の様子)

本学は2016年度に文部科学省から「私立大学研究ブランディング事業」に採択され、2020年度からの小学校での英語の教科化を見据えて、本学の児童教育学科と英語英米文学科の教員養成における協働モデルの開発、ならびに広島市教育委員会と連携して現職小学校教員との教員研修における協働モデルの開発を目的に研究活動を行っています。2019年度で4年目に入りました。

(詳細はこちら: https://www.yasuda-u.ac.jp/outline/report/28branding/)

研究期間の中核である2018年度と2019年度では、本学の英語英米文学科ならびに児童教育学科の学生と、広島市立小学校の現職の教員が協働で、本学で英語学習ならびに英語指導法研修を行っています。その中で受講者は海外組と国内組に分かれるのですが、海外組は8月に約3週間、本学の協定大学の一つであるカリフォルニア大学デイヴィス校で研修(この海外での研修をTELEと呼んでいます)を行います。

今回の記事では、2019年度のTELEに参加した英語英米文学科の6名の3年生にそれぞれ研修の報告をしてもらいました。

授業内容について①

私たちは海外研修中、英語の授業の仕方などを学びました。短い期間の中で、たくさんのことを学びましたが、その中でずっと言われていたことは "Make English fun!"「英語学習を楽しくする」ということでした。多くの日本の児童生徒は「間違えたらどうしよう」「発音が苦手」と英語を恐れてしまいますが、この恐怖こそが英語学習の妨げとなると現地の先生がおっしゃっていました。まずは児童生徒が英語を好きになってくれるように、教員がどのように工夫すべきかが大切であると思いました。

(宮川奈那子)

(授業の様子)

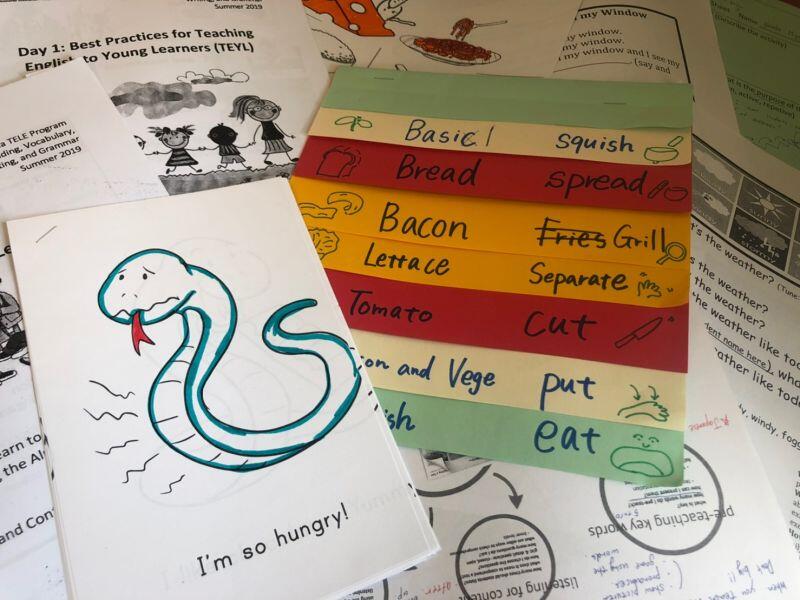

(授業で用いた教材)

授業内容について②

私たちは、実際に授業を受ける児童や生徒の視点になって様々な英語教育の方法について学びました。中でもとても印象に残っているのが、TPR (Total Physical Response) という、体を実際に動かしながら言語を学んでいくという教授法について学んだことです。このTPRを授業の中でどのように使うのか、なぜ使うのかを理解し、沢山の活用方法を教えて頂きました。また、グループに分かれてTPRを使った活動の例を考えるなど、教師目線になって学ぶ機会もありました。実際に行ったグループ活動の中で、音楽のラップを取り入れて、時間の言い方や天気の伝え方などの習得などを目的にした、授業で実践できるようなTPRの活動を考えました。ラップを使うことへの驚きと面白さだけでなく、一つひとつの活動に含まれた多くの工夫が、学習者の英語習得に大切な役割をしていることがわかりました。

(橋本こころ)

(教室の掲示物)

(授業での絵本の提示)

(白板下のおちゃめな人形)

中間発表について

私たちの参加しているブランディング事業の大きな目標の一つに、TELEで学んだことを日本の小学校英語教育に関連付けたテーマで各自が最終的に研究発表を行う、というものがあります。この発表のための準備段階として、TELEの最終日に中間発表を行いました。現職の小学校教員の方と私たち学生それぞれが自分の研究したいテーマを4月からの約半年間をかけて研修を通して見つけてきました。中間発表では様々なテーマを聞いて共有することができたので、来年2月の日本での最終発表会までの良い準備ができたのではないかなと思いました。最終発表に向けてさらに個人のテーマを研究し、頑張ろうと思います。

(赤木優香)

キャンパスの様子

初日のガイダンスで現地の学生がキャンパス内を案内してくれました。会員制のジムや、分野ごとに分かれた図書館、また獣医学部があるので、牛を放牧している牧場もあり、大学内では様々な施設の特徴を垣間見ることができました。消防署もあるらしく、キャンパス内で911に電話をかけると、5分以内に消防車、パトカー、救急車のすべてが集まるそうです。キャンパスは全てを見て回ることができないくらい広く、多くの学生が自転車を使って移動していました。大学といっても一つの街のようでした。

(中川未貴)

(大学のカフェ、ブックセンター、売店等が集まった施設)

(キャンパスにある自転車置き場の写真)

ホームステイについて

私のホームステイ先はホストマザーとホストファザーと他大学からの日本人1人でした。ホストファミリーはとても親切で、毎日夕食の時にたくさん話をしてくれました。共働き家庭でしたが、週末や夕方の時間がある時に、隣町まで連れて行ってくれたり、一緒に買い物をしたりして過ごしました。またホストファザーがガーナ出身だったのでガーナについて話を聞いたり、また私が日本のことを話したりして異文化交流をすることができました。

(藤原夏美)

(ホームステイ先での夜ご飯)

Davisの街の様子

私は研修中、多くの時間をDavisで過ごしました。アメリカは日本と比べて安全な国ではないという認識を持っていましたが、Davisは自然豊かで穏やかな街だったため驚きました。Davisの住民も活動的だけどおおらかな人たちばかりで、たくさん交流することができました。毎週水曜日と土曜日に催されるFarmers Market には多くの人が訪れ、野菜や果物などが売られ、音楽を聞きながら購入したものを食していました。街は平坦な地形で8月は温暖な気候だったため自転車環境にも適していました。留学や住む環境としてはとても良い街でした。

(岡本夏実)

(Davisの朝日と車)

以上