#旅stagram④ ~シン・世界のまちの楽しみ方

2023.09.14

前回に引き続き、第4回目はホスピタリティの視点から、まちの見方や楽しみ方を紹介します。今回はおもてなしの街・京都へみなさんをご招待します。

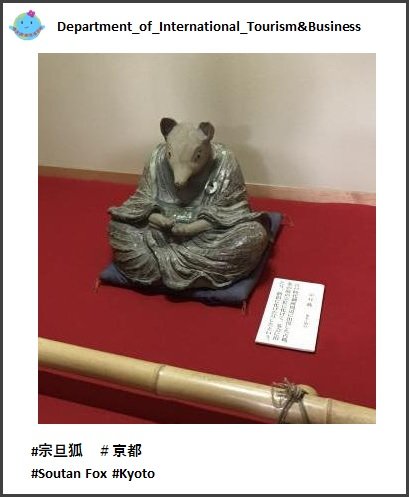

1200年以上の歴史を持つ京都。そこには人々の栄華と零落の歴史があり、魑魅魍魎が跋扈した跡や百鬼夜行の伝説などが数多くあります。そしてその中のひとつに「一条戻り橋」の伝説があります。

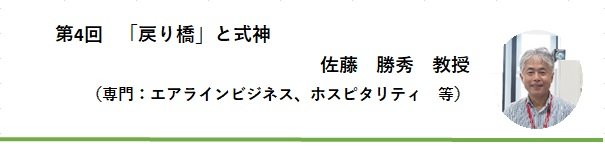

「戻り橋」は一条通が堀川と交差する場所に架けられた橋ですが、この名前が付けられたのは平安時代のことです。すぐれた修験者であった浄蔵貴所が、父の臨終に間に合わず、この橋の上で葬列に出会ったときに法力で一時的に父を蘇らせたことにその名は由来します。以来、この橋は「戻り橋」と呼ばれるようになり、嫁入りの際には決して通ってはならず、また戦地に赴く兵隊さんは必ず通って出征したということです。

つまり「戻り橋」はあの世とこの世、彼岸と此岸を分ける(或いは結ぶ)象徴と考えられていたのでしょう。そこにはいろいろな興味深いエピソードがあります。

平安時代、大江山の鬼退治で知られる源頼光の四天王のひとり、渡辺綱が美女に化けた鬼の腕を切り落としたのもこの橋だと言われています。また、茶の湯を大成させた千利休が豊臣秀吉の怒りに触れ、堺の自宅で自刃した後に首がさらされたのも、この橋です。そして、平安時代最大の陰陽師、安倍晴明もこの橋とは深い関係を持っているのです。

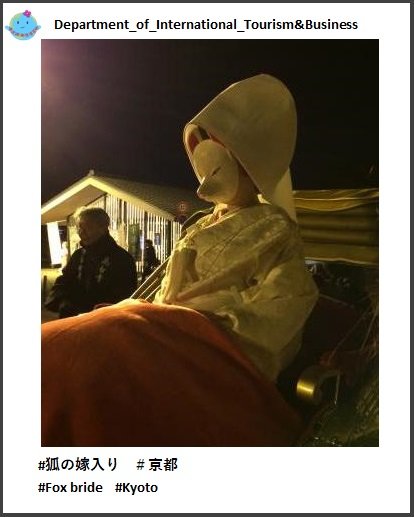

陰陽師とは陰陽五行に基づいた思想と占術を駆使して、神意を表すことを生業としていました。安倍晴明は天才的な陰陽師で、京に起こる様々な事件や問題を解決し人々を救ったと言われています。また、清明自身もこの橋で殺害された父を、呪法を駆使して蘇生させています。

さて、その清明は呪法を用いるとき、式神という神(鬼)を操っていました。普通の人間には見えない、神なのか鬼なのかわからない陰陽師の下僕のようなものなのでしょうね。清明は最初、この式神を戻り橋の近くの邸宅に住まわせていたのですが、奥方が気味悪がったため、戻り橋の下の石櫃の中に隠しておきました。

人外の存在とはいえ、清明の家来として民のために尽くした式神に対して、橋の下の石櫃に閉じ込めるのは、あまりにヒドイ仕打ちと思うのですが、今では近くの清明神社の境内に復刻された戻り橋に、清明とともに鎮座しているのを見ると、ホッとするのです。

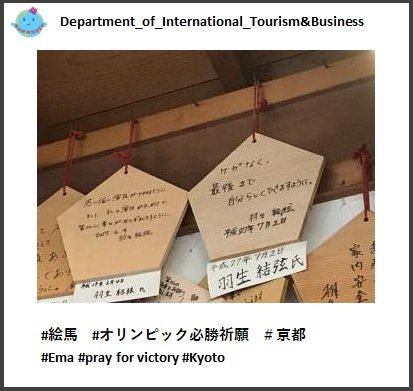

ちなみにこの清明神社、平昌五輪の前にフィギュアスケートの羽生クンがお参りして、「SEIMEI」で金メダルを取ったことはあまりに有名ですが、その陰には清明と式神の活躍があったのかも知れませんね。(佐藤勝秀教授)