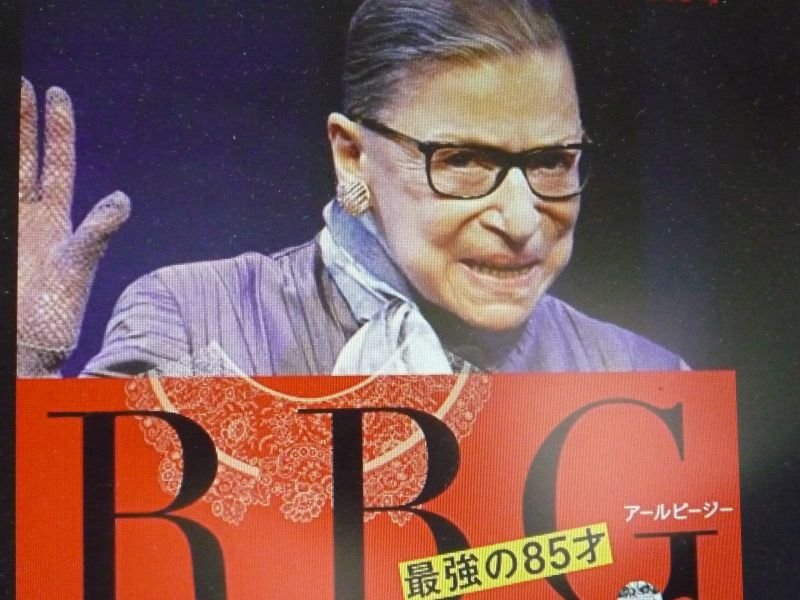

エッセー:"RBG"から「公共精神」を学ぶ

2020.11.10

2020年9月18日、アメリカ、「RBG」の愛称で誰からも慕われてきた連邦最高裁判事のルース・ベイダー・ギンズバーグが亡くなりました。

女性をはじめとする他のマイノリティ達、例えば、障がい者達、LGBTQ、移民達のように、差別や抑圧に苦しむ人達の側に寄り添い、闘う姿勢を貫き通し、社会をよりよい場所にするためにも最後まで最前線に立って闘い続けた人でした。彼女は、国の在り方自体が変わっていく権利を認めさせることによって最前線に立ち続けていたのです。社会の変化があるべき正しい方向に向かっており、その潮流の中で未だ不公正が残っている国の在り方が浮き彫りになったのなら、国の正しい在り方に向かっている社会の変化を法に反映させていく必要があるでしょう。例えば、「何か分からないが何かが変だ」と訴える女性達が、社会の中にある未だ正体不明の抑圧に抗って声を上げているとしましょう。この声は不正の在処を、ギンズバーグのように法に携わる人達に教え、法は不正を正し得る形に変わっていきます。すると法に反映された社会の変化が今度は、更なる変革を求める人達の「武器」となり、新たな社会の変化を生み出していくのです。例えば、初めは女性達に与えられた「武器」が、他のマイノリティをも救う力となっていったように、です。

「自分が持っている能力を...社会に根付くほころびを修復する手助けをするために使った人物として、人々の記憶に残りたい」と彼女は語っています。「社会に根付くほころび」は、己の苦境を訴える力さえ持たない弱い人達のところに端的に現れます。ギンズバーグは、常に弱い人達の立場に立ち続けましたが、「公共のために働く」ということは、彼女がそうしたように、常に「社会に根付くほころび」にさらされている「弱い人の立場に立つ」ことを意味しているのです。

「自由」は能力や社会的地位等によって差別されず、万人に与えられるべきである、という原則は、どの先進国でも「憲法」によって保障されています。人々に「自由」が与えられることによって多様な生き方が可能となるというわけです。そうした多様性の擁護は少数者差別の禁止を帰結し、それによって少数者の尊厳が守られることになります。しかし、実際の社会には、悲しいことに未だに「ほころび」が根付いているのです。

ジョン・ロールズという哲学者が問うたように、「あなたは、この社会のどこに生まれ変わっても大丈夫、と心から思えるだろうか」と問うてみて、もし答えが「いいえ」なら、この社会は不公正であるということです。もし「ほころび」が根付いているような不公正な場所には生まれてきたくない、という感受性があなたに備わっており、ギンズバーグのように「社会に根付くほころび」を修復したい、と願うのなら、この「公共経営学科」に来て一緒に学んでほしいと思います。

公共経営学科 教員

青木克仁