PBLで考える公共政策

2025.10.06

公共経営学科で学ぶ学生は、2025年度前期にどのような学び・成長を実感できたのでしょうか。

「学生のリアルな声」を届けるシリーズ第3弾は、3年生の福田香乃さんのリポートです。

■「公共政策演習Ⅰ」を履修して

公共経営学科3年前期の「公共政策演習Ⅰ」では、PBL(課題解決学習)に取り組んでいます。知識を詰め込むだけの受動的な学習ではなく、学習者である私たちが自ら広島県の施策を分析・問題を発見し、グループで協働しリサーチを重ね、若者のリアルな声として施策に反映させる提案をする能動的な学習です。

私たちのグループは、広島県の健康づくり施策を分析する中で、朝食欠食防止や減塩といった取り組みは進んでいる一方で、若者の食習慣改善が十分ではない現状に注目しました。そこで、「現代若者の"簡便・孤食"志向がもたらす新型栄養失調と生活機能障害」をテーマに設定し、最終的な目標を「若者が自ら健康的な生活を選択できる社会の実現」としました。

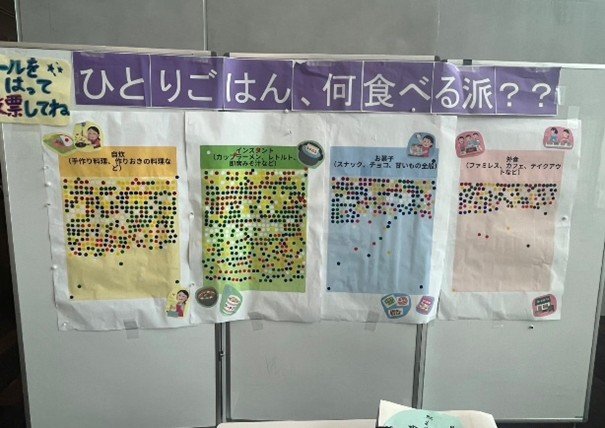

具体策を考える前に、まずは現状を把握するため学内でアンケートを実施しました。最初はWebフォームでの調査を想定していましたが、自分たちが答える立場を想像したとき、「手軽で面白い形式でなければ協力してもらえない」と気づき、シールアンケートを企画しました。学内の人通りが多い場所(1号館入口)にボードを設置し、目を引くデザインを工夫し、協力してくれた学生には熱中症予防のタブレットを配る仕組みにしました。

結果、予想を上回る多くの学生が足を止めて協力してくれ、学生の食生活の傾向をデータ化することができました。このデータは、今後の政策提案を考えるうえで大きな手がかりとなります。

■得た学びと後期の目標

この経験を通じて、公共経営学科での学びは机上の知識にとどまらず、自分たちで工夫してリサーチを行い、政策につなげていける実践的なものであることを実感しました。今回のアンケートで得られたデータをもとに、後期「公共政策演習Ⅱ」で具体的な施策を考え、県への提案にまでつなげていきます。本格的な演習はまだ始まったばかりですが、自分たちの手で施策を形にしていくプロセスにワクワクしています。