『公共経営学概論II』~広島電鉄による「街づくり」を学ぶ~

2022.12.21

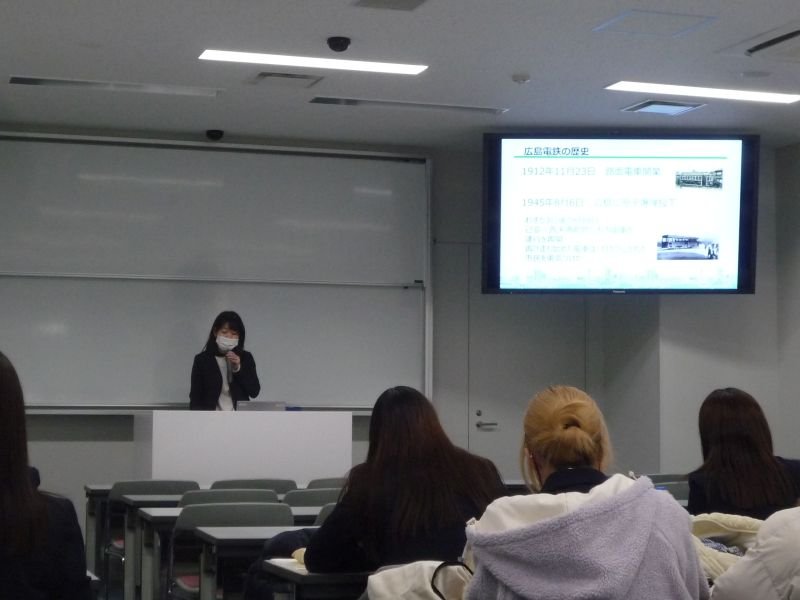

2022年12月15日木曜日、広島電鉄の人事部の皆様をお招きし、ご講演していただきました。広島電鉄と言えば、路面電車やバスが真っ先に思い浮かぶことでしょう。けれども、大学生の間では、広島電鉄が「街づくり」に携わっているということはあまり知られていないのかもしれません。しかし、高度成長期に大都市部に中卒団塊世代が集団就職した頃から、先ず鉄道沿線に郊外住宅地が広がり始めていったことを考えれば、広島電鉄が電車やバス路線とセットで「街づくり」を行っているということはむしろ不思議ではないでしょう。つまり、交通インフラと一体化の街づくりや観光事業ということです。

1982年、フランスで「国内交通基本法」が施行され、「全ての人が自由に移動し得る権利」である「交通権」を保障するために国や自治体が場合によっては交通機関を支援する体制を整えました。日本でも2013年11月に「交通政策基本法」が可決し、即日施行となりました。これは「移動の自由」の一環である「交通権」を「自由権」として、と言うよりも「社会権」として保障する動きなのです。「社会権」つまり、国家の積極的な関与を要求する権利なのです。公共交通機関においては、運賃も手頃な値段で設定されていますので、確かに私達はいつでも自由に移動できると考えているかもしれません。けれども、実際には過疎地において鉄道やバス路線の廃止が起きており、そこに住んでいる多くのお年寄りが食糧を手に入れたり、病院に通ったりする時の手段を奪われてしまっているという形で「移動の自由」が侵害されています。「交通権」が「社会権」であるというのは、国家や自治体が関与し、フランスで行われ始めたように、また今後日本でも行われていくだろうように、どのような地域においても、交通機関の支援体制が確立し「移動の自由」が損なわれないということを意味するのです。

「日本国憲法」は、「全ての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という有名な文言で知られる第25条で「生存権」を定めています。日本も批准している「国際人権B規約(社会権規約)第12条」で「移転及び居住の権利」が定められていますが、「日本国憲法第22条」においても「移転の自由」が保障されています。今回の「交通政策基本法」は「社会権」的な意味合いで「移動の自由」を保障してくれることでしょう。広島電鉄も行政とともに様々な取り組みを開始しているとのことでした。

今回の講演の中で、広島電鉄の試みとして興味深かったことは、スマートフォンで予約できる「AIオンデマンド交通」の試みです。必要な時に多くの人達がオンデマンドで予約し、移動の足を確保する方法なのです。このように、少子高齢化が進むだけではなく、重ねて過疎化が進む地域における「交通権」を保障してくれる新しい試みが始まっているのです。

高校生や大学生の皆さんの中でも今大変話題になっているSDGsの「誰一人取り残さない」という標語こそが「公共精神」を端的に表現しています。今回のご講演で、少子高齢化社会において、まさに「誰一人取り残さない」で「交通権」を保障していくチャレンジングな発想を示していただきました。

公共経営学科では、公務員になるという選択肢以外でも「公共の仕事」ができることを、このような形で学生達に伝えています。興味を抱いた高校生の皆さん、私達と一緒に学んでみませんか。

またこの場を借りて、ご講演いただきました広島電鉄の皆様に厚く御礼申し上げます。