JIA卒業設計コンクール 全国1位(金賞・JIA建築新人賞)を受賞

2025.08.19

JIA卒業設計コンクールは、公益社団法人日本建築家協会(JIA)が主催する、建築系学生の卒業設計作品を対象としたコンクールです。全国のJIA支部・地域会から推薦された優秀作品が一同に会し、公開審査が行われます。このコンクールは、学生の設計能力を評価し、今後の活躍を促す場とされています。

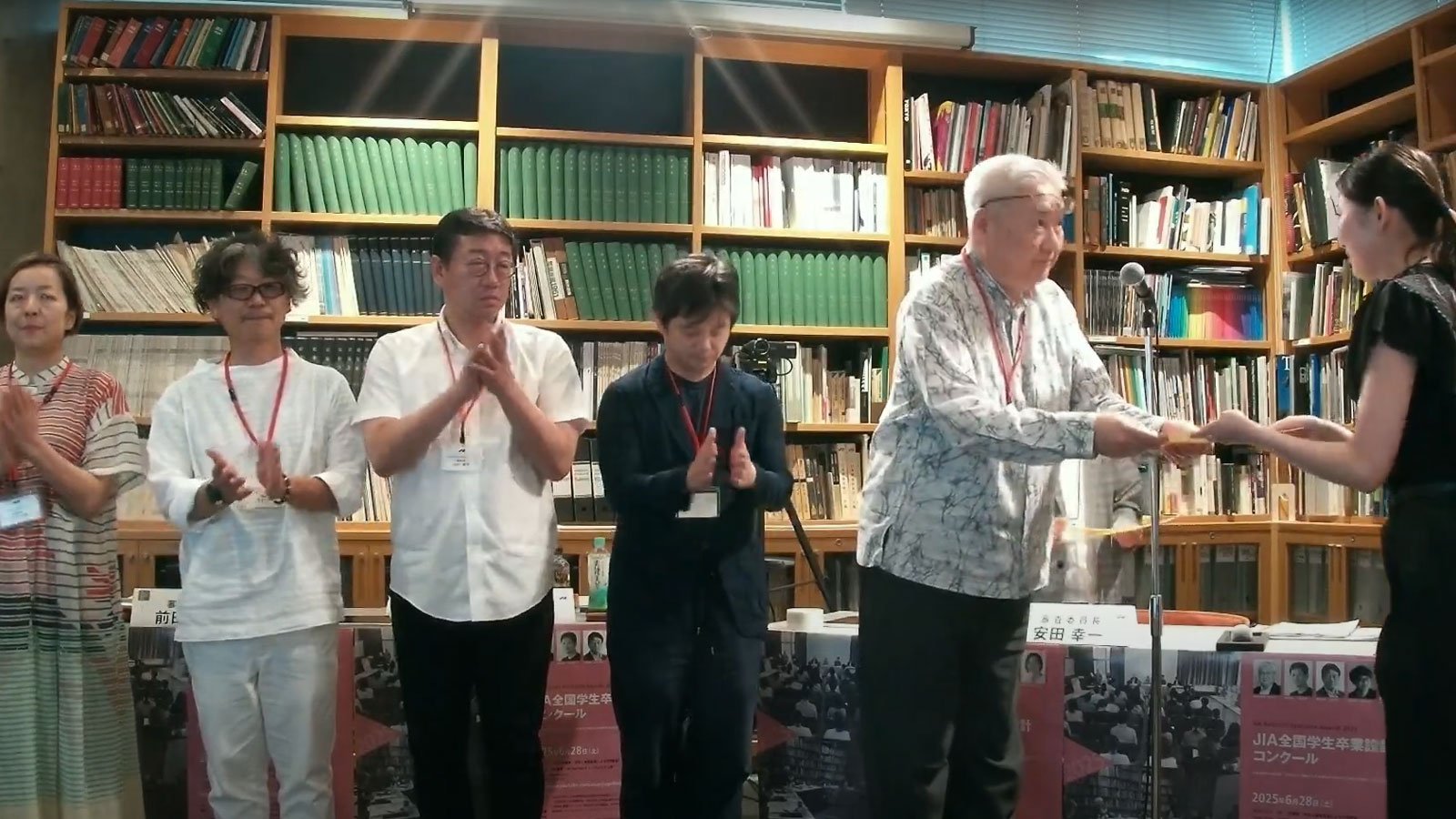

JIAは全国に地域支部を持ち、各支部(北海道、東北、関東甲信越、中部、近畿、中国、四国、九州など)で予選審査が行われます。支部予選を通過した優秀な学生が一堂に集まり、公開審査形式で最終選考を行います。審査員は著名建築家が担当し、学生にとっては公開講評という形で直接的な学びの場ともなります。

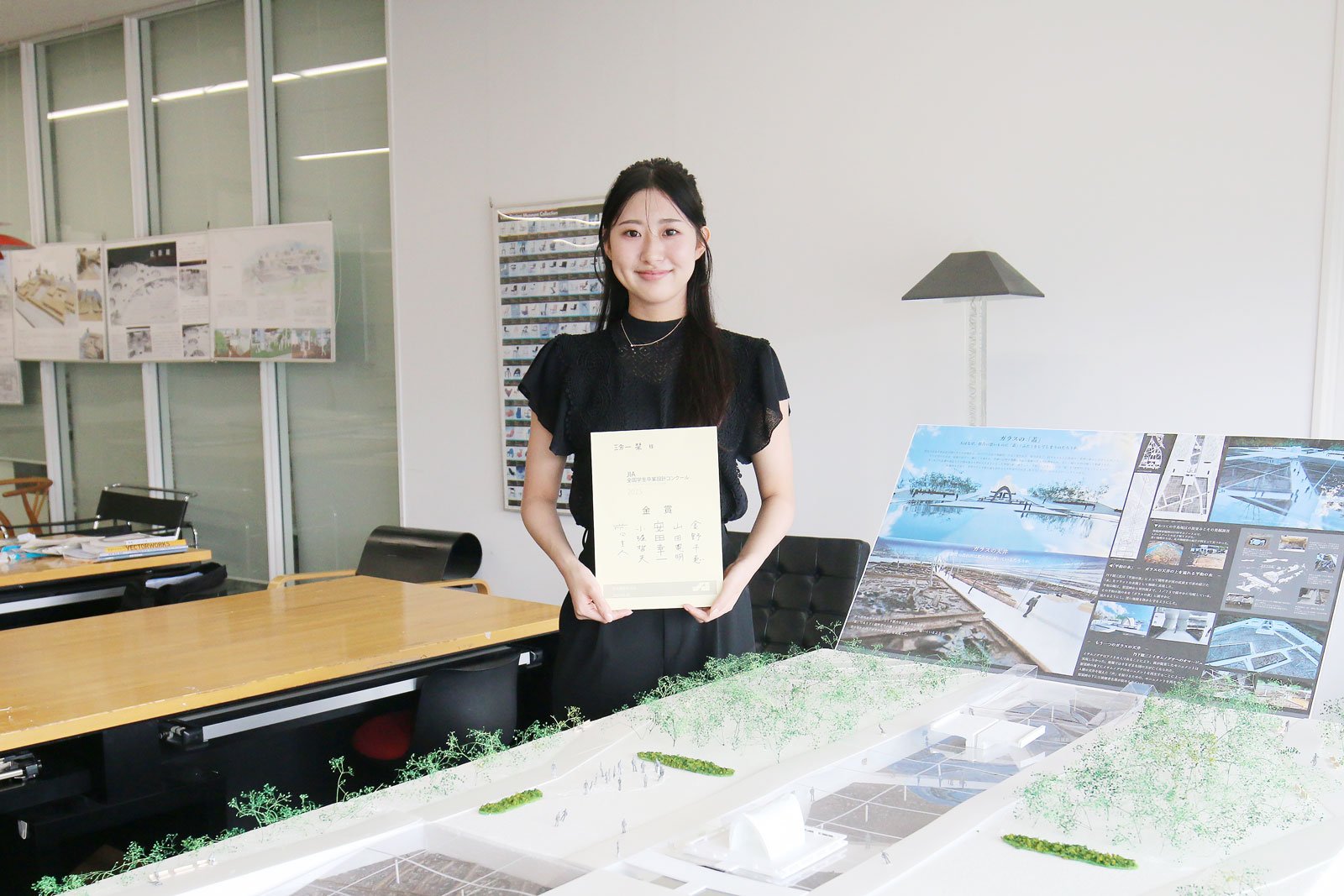

このたび2025年度のJIA卒業設計コンクールにおいて、全国51作品の中から安田女子大学の三分一栞さんによる作品「ガラスの蓋」が金賞(JIA建築新人賞)を受賞しました。全国1位という快挙は、過去10年間において中四国・九州地方の大学で初めてのことです。

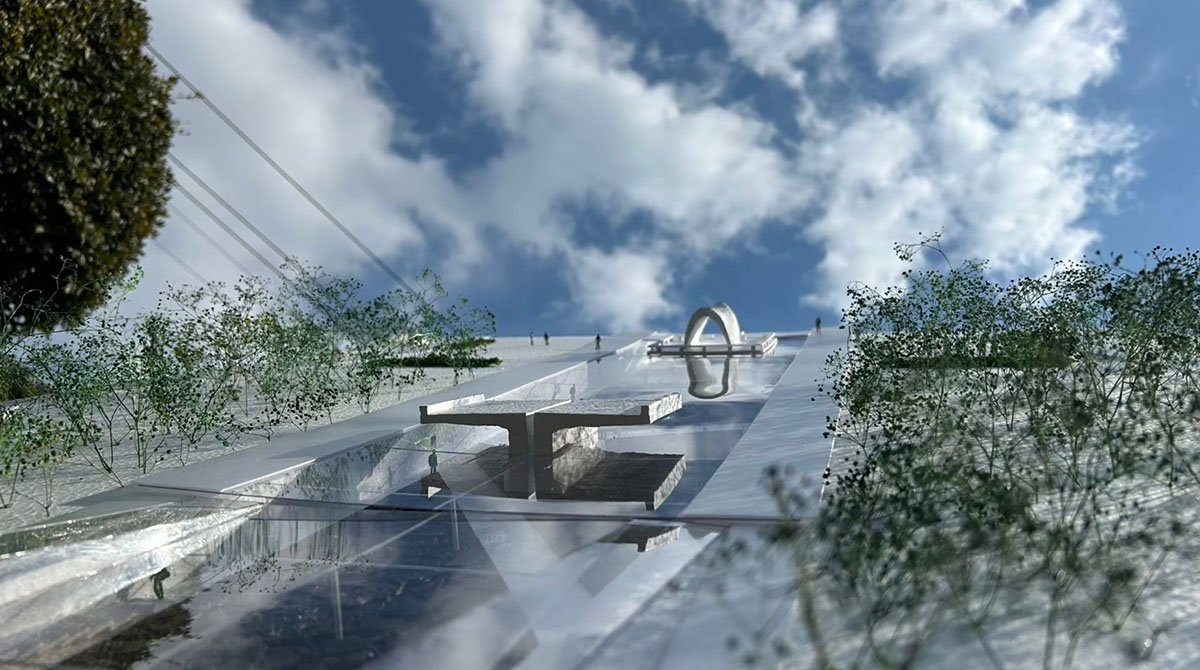

広島平和記念公園は、1949年丹下健三の計画をもとに市が1950年に着工し5年後に完成しました。原爆ドームと平和記念資料館を結ぶ南北の軸線で構成されており、都市構造の中に平和への祈りとメッセージを視覚的かつ空間的に表現することで、戦争と平和への記憶を後世へ伝える戦後復興の象徴でした。しかし、現在この広島平和記念公園に訪れる人の中には、「昔から公園だった」と思い込み、家がなかったから原爆の被害が少なかったと誤解する人がいます。

この場所は、かつては中島地区と呼ばれ店舗や住宅がひしめく広島有数の繁華街として知られ、推計で1330世帯4370人が住んでいましたが、原爆の爆心地に近く猛烈な爆風と熱線で街はほとんど姿をとどめないまでに焼き尽くされました。しかし、2015年11月~2017年3月まで原爆資料館周辺で続いた調査では街の跡が掘り出されました。原爆で焼けた土の跡や道、建物跡、暮らしの痕跡など被爆した街の遺構は地下約70㎝で確認され、今なお園内の地下に壊滅した街の遺構が眠っています。

三分一栞さんの作品はこうした背景のもと、丹下健三が示す観念的な軸線に対し、一帯が確かに街だったという生きた証を視覚的・空間的に訪問者に伝え、「公園に眠る街」の記憶や歴史を後世に伝えようとする試みです。

JIA卒業設計コンクールの最終審査ではこうした点が審査委員長をはじめ多くの審査員に評価され、全国1位(金賞)を受賞致しました。

今回の受賞を受け、作品のコンセプトや建築についての想いを伺いました。

被爆から80年という節目の年に、広島出身の身として、建築を通して、卒業制作で何か伝えることはできないかという思いから始まりました。そこでひろしまピースアカデミーに参加し、現在の広島平和記念公園は美しく整備された公園の地下に、未だ被爆直後の瓦礫や遺構が埋められていることを知り、その事実を知らずに歩いていた自分が恥ずかしくなりました。

表層の"平和"だけではなく、「見えない記憶」にも目を向ける必要があると感じ、「記憶に蓋をしない建築」を形にしたいと思いました。

地下に埋められた遺構を「展示」するのではなく、当時実際にあった材木町筋や街区を歩くことで、当時そこにどのような暮らしがあって、人々の幸せを一瞬にして奪ったのか、広島のこの場所でしか感じることのできない感情とその体験を大切にしたいと思いました。

そのため、80年前の「実物」や「そのまま」を失わずに、丹下健三氏による原爆ドームとの軸線のように、シンプルでありながら強いメッセージをもつ新たな建築空間を加えることに苦戦しました。

建築は、自分の想いや考えを一つひとつの形や素材に込めていき、表現していくことができます。

私はこの設計を通して、これまで気づかなかった視点や価値観に出会い、自分自身の見方や考え方が広がっていくことが、最大の魅力なのかなと今は感じています。

今回の受賞によって、広島で建築を志す高校生や本学の在学生の励みになったのではないでしょうか。

この度の受賞、本当におめでとうございました!