SDGs14・15を学ぶための「外来種問題」のスライド教材を制作しました

2021.03.24

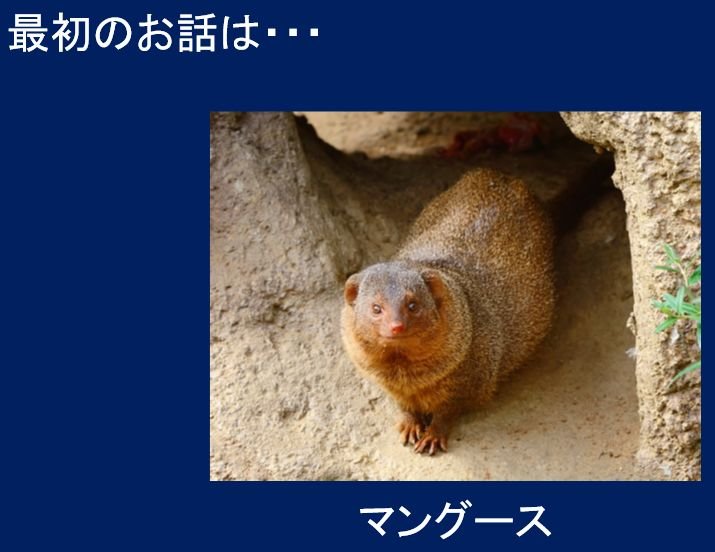

近年になってメディアで取り上げられることが増えてきた外来種の中には、私たちの生存の基盤である生物多様性を脅かすものもいますが、日本の生態系にすっかり馴染んだり、われわれの生活を助ける存在になったりするものもいます。彼らは人間によって意図的に、あるいは人や物の移動に伴なって偶発的に持ち込まれたもので、同一国内での外来種や日本から海外へ持ち込まれた外来種もあります。こういった実情を、人々は適切に理解しているでしょうか。

また、飼育・栽培を続けることができなくなった動植物を野外に放すのは、実は「放している」のではなくて「捨てている」のであり、生物多様性への大きなリスクとなりうることを人々は理解しているでしょうか。

小学校生活科の教科書から多種多様に登場する外来種ですが、小学校で外来種について多くの時間を割いて学ぶことはありません。とはいえ、小学校6年理科では、持続可能な社会の構築という観点で「人と環境」の関係について学習することになっています。

以上のような状況を踏まえて、私たちは小学校6年生の授業で活用してもらえることを想定して、外来種を適切に理解するとともに、外来種と今後どうつきあっていけばよいかを考えることができる2時間分(45分×2)の授業プランを開発しました。授業は、パワーポイントで作成したスライド資料をメイン教材に、教師が物語を語りながら、子どもたちと双方向でやりとりしながら進めていくものです。

このたび作成したスライド資料は、ぜひ小学校の先生方に使用していただきたいと思っています。ご入用の先生は、doi-t@yasuda-u.ac.jp(安田女子大学:土井徹)までご連絡ください。

なお画像は、AFLOとPIXTAから、今回のスライド資料で使用することのみを条件に購入したものです。画像の流用は絶対に行わないでください。

【謝辞】

本研究はJSPS科研費 JP18K02660の助成を受けたものです。

【詳しいことを知りたい方へ】

この授業プランは、すでに、日本国内の複数の小学校20クラス以上で実践しています。

一連の研究成果等は、以下のWEBサイトで、ご覧ください。

| 科研費データベース | https://kaken.nii.ac.jp/ja/ | |

| J-Stage | https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja | |

| みらいブックリサーチ | https://www.sekaiwokaeyo.com/theme/l2769/ |

キーワードは以下のとおりです。

| 外来種 / 授業 / 小学校 / 中学校 / 教育課程 / ESD / 理解 / 行動 / 外来種問題 / 生物多様性 / 小・中学校 / 博物館 |

(企画・監修)

研究代表者:土井徹(安田女子大学 教育学部 児童教育学科 准教授・理科教育学)

研究分担者:岸本年郎(ふじのくに地球環境史ミュージアム 教授・昆虫分類学・生物地理学)