キャンパス周辺探検

2024.02.14

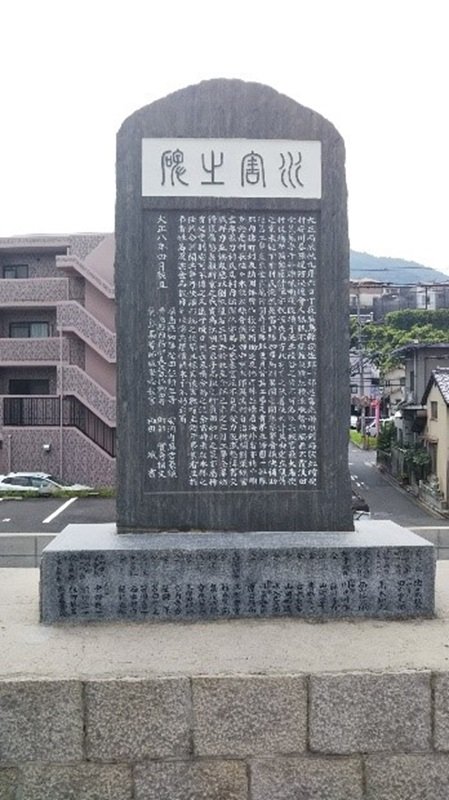

本学の教育学部児童教育学科で小学校教員を目指す学生たちは、小学校社会科に関する様々な講義や演習を受けます。社会科は小学校では3年生から始まりますが、最初に通学路周辺や自分たちのまちの探検をします。その際、主な地図記号も学びます。地図記号は社会の変化とともにあたらしいものもつくられています。ここに示したものは2019年に新たに制定された記号で、自然災害伝承碑といい、過去に発生した自然災害の様相や被害状況等が記載されている石碑やモニュメントを表すものです。

学生は、小学校3年生の社会科授業を学ぶために、まち探検を模してキャンパス周辺の探検をします。本学に着任して、間もなく1年になる私も、時間を見つけてはキャンパス周辺を歩いてみました。キャンパス周辺にも自然災害伝承碑はありました。写真は、キャンパスから歩いて10分ほどの安川沿いにある「水害の碑」です。安川は普段はのどかな風景を作る穏やかな流れの小さな川ですが、何度か洪水被害を起こしています。この碑は1916年に起きた安川の洪水災害を伝えるものです。小高い丘が谷になるような惨状で、犠牲者が出るとともに多くの家屋、橋、道路、田畑が流出し、重要書類も役場もろともに流出し、安村存亡の危機になったと記されています。

さて、2024年は正月早々、能登半島で大きな自然災害が起きてしまいました。そして、それに続いて、自然災害ではありませんが、羽田空港で大きな事故が起き、不安の幕開けとなりました。実は、キャンパス周辺にも、自然災害だけでなく、大きな事故の歴史があります。写真はその慰霊碑です。

本学の学生や教職員の多くは、広島高速交通アストラムラインを使っていますが、その建設工事で大きな事故が起こりました。1991年、建設中の巨大な橋桁が下の国道に落下し、多くの自動車を押しつぶしました。たまたま通りかかったたくさんの方が巻き込まれて亡くなりました。本学最寄り駅のすぐ隣の駅付近での出来事です。毎日アストラムラインを便利に使っている学生も、30年以上も前のこの事故を知っている者は多くはないでしょう。当時、広島での学生生活を終えて徳島の大学で教員をしていた私が受けた衝撃は大変大きく、何度も悪夢を見ました。30年以上の時を経て、その事故現場最寄りの大学に勤めることになるとは思ってもいませんでした。着任してすぐに手を合わせに行ってきました。

自然災害伝承碑も、事故の慰霊碑も、過去にその土地でどのような災害や事故があったのか、その状況、被害そして教訓を伝えています。時が経つと記憶も薄れ、まち探検でも見落とされがちで、普段何気なく通っているだけでは気にもとめられないかもしれません。しかし、悲劇を二度と繰り返さないための大切な、いわば"語り部"です。碑が私たちに語りかける教訓に耳を傾けたいものです。【棚橋健治】