「特別天然記念物『阿寒湖のマリモ』」の生理・生態に関する研究成果が学術雑誌に掲載

2022.12.23

本学児童教育学科の小川麻里准教授と東京大学、神奈川大学、釧路市教育委員会との共同研究成果「Effects of high irradiance and low water-temperature on photoinhibition and repair of photosystems in Marimo (Aegagropila linnaei) in Lake Akan, Japan」が「International Journal of Molecular Sciences」誌に掲載されました。

(https://www.mdpi.com/1422-0067/24/1/60)

<発表概要>

温暖化による結氷消失は、特別天然記念物「阿寒湖のマリモ」の生育に深刻なダメージを与える?

北海道阿寒湖には、緑藻類Aegagropila linnaeiが集まって作る球状集合体、マリモが生息している。夏から冬にかけて大きな水温差を経験するマリモの生育様式は未だ不明な点が多い。水温が1-4 ℃にまで低下する冬期、太陽の強い日差しは湖面の凍結と積雪によって遮られるため、マリモはほとんど光が届かない暗い環境下で生育している(図1)。ところが、地球規模の温暖化が進み、湖面が結氷しなくなると、マリモは危険な活性酸素の生成につながる低温・強光環境に曝される可能性が高い(図2)。

今回の研究では、結氷消失によって予想される低温・強光が阿寒湖のマリモに与える影響を解析した。マリモの糸状体細胞は、これまでに知られていない光修復機構を持っており、強光で生じた損傷を低温下で速やかに修復できること、結氷消失後の生息地に予想される自然環境下では十分な修復が難しく、細胞が枯死することを明らかにした(図3)。冬期の結氷消失はマリモに重大な損傷を与える可能性、および結氷がマリモの生存に重要であることを示唆しており、温暖化の影響について、具体的に警鐘をならす結果となった。

図1. (a) 阿寒湖に生息する球状集合体マリモ。設置してある装置は光の強さを測るための光量子計。(b) 1-3月の阿寒湖の様子。湖面は氷と積雪により覆われる

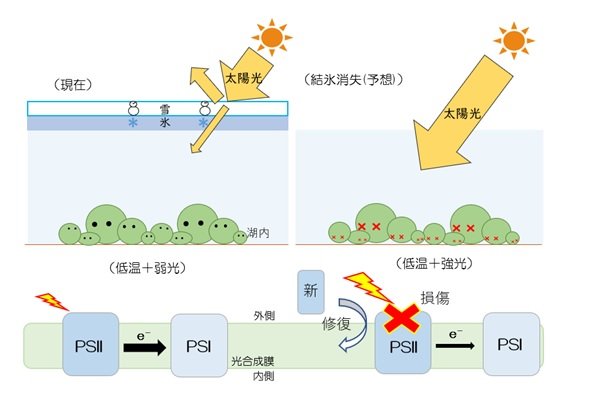

図2. (上段) 結氷消失し、低温・強光に曝された場合(左)と結氷と積雪により強い太陽光から保護されている場合(右)のイメージ。

(下段) 光合成は、葉緑体の光合成膜にある光化学系II(PSII)が光励起され、もうひとつの光化学系I(PSI)に電子が流れることで進行する。光が強すぎると、光化学系IIは壊れてしまう。通常、藻類や植物は壊れた光化学系IIを修復する機構を持っているが、その過程の一部で酵素が関わったりすることから、低温下ではほとんど起きない、もしくは非常にゆっくりとしか起きないとされている。しかし、マリモは低温下でも高い光修復能を示した。

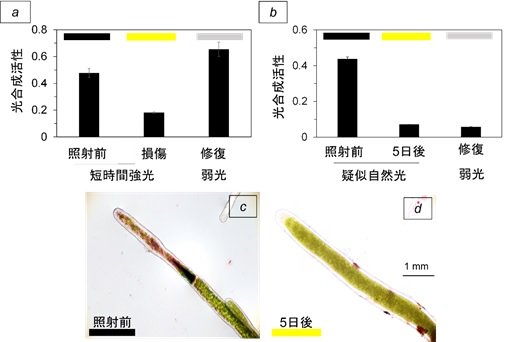

図3. (a) マリモの糸状体細胞 (図中の"照射前")に、結氷消失後に想定される強さの強光を数時間当てたとき("損傷")、および損傷細胞に弱い光を当てた後 ("修復")の光合成活性の比較。

(b) 結氷消失後の生息地に予想される疑似自然光環境に曝したときの光合成活性の比較。光が点灯している明期(12時間)の光の強さは、暗闇(日の出, "照射前")から徐々に光強度が上がっていき、光点灯6時間後に(a)と同じ光強度(南中)に達した後、6時間かけてまた暗闇(日の入)まで低下するように設定した。夜に相当する暗期も12時間に設定した。これを5日間繰り返した後 ("5日後")に、光強度を半分にした同周期の光に1週間置いた ("修復")。

(c と d) 細胞の生死を確認する際に用いられるニュートラル・レッド染色を行なった。生細胞赤く染まり( c )、死細胞は染まらず、緑のままである ( d )。

(a-d)の実験はすべて、2℃下で行った。

※詳しくはこちらをご覧ください。