授業科目「英米小説講読I」の紹介

2015.07.01

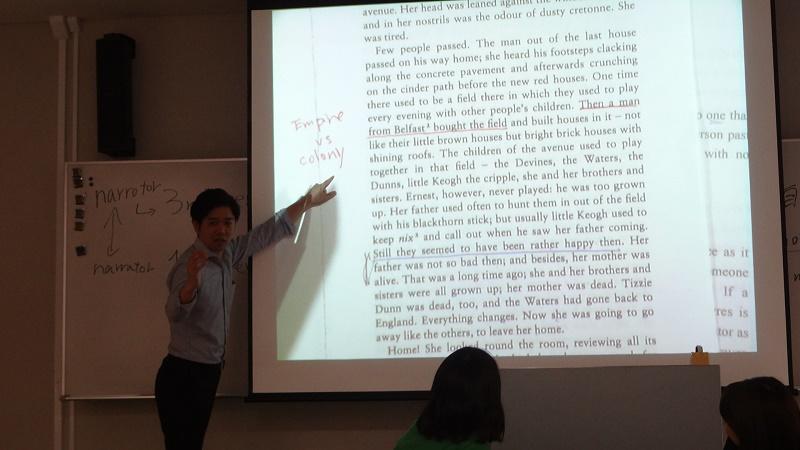

3年生対象のこの授業では、英語で書かれた小説を「解釈する」能力を育成します。学生たちは、まず担当範囲の音読と日本語訳を行い、発音・文法・語彙の面での理解度を試されます。次に、担当者が自らの解釈を英語で発表し、クラス全体で討議します。

小説を「解釈する」ことは、単に小説の英語を日本語に「訳すこと」ではありません。文学作品の英語にこめられた含意や象徴性、あるいは物語の歴史的背景などを含めて理解し、自らの意見を構築することが求められます。

実際に授業で扱った James Joyce の短編 "Eveline" から例を取りましょう。次の一文は、主人公 Eveline が幼少時代を回想している場面です。

Then a man from Belfast bought the field and built houses in it--not like their little brown houses but bright brick houses with shining roof.

ここには、イングランドの植民地であったアイルランドの歴史が暗示されています。ベルファストとは、アイルランド植民地化の拠点となった都市です。そこからやって来た男が買い取った「野原」は、おそらく緑色。緑はアイルランドのシンボルカラーです。さらに、この男が立てた家は、「明るいレンガ」でできているので、おそらく赤色。赤はイングランドのシンボルカラーです。したがって、ここには、赤(=イングランド)が緑(=アイルランド)の土地を奪う(=植民地化する)という寓意があるわけです。

このような解釈作業をめぐって発表と討議を繰り返すこの授業では、英語の4技能だけでなく、第5の技能とでもいうべき「文化能力」(Cultural Competence)をも向上させることができるでしょう。さあ、あなたも、英語「英米文学」科ならではの授業で、英語圏文化を深く理解してみませんか。

学生のコメント

□ 文章に隠されている本当の意味を考え、解いていくのがとても楽しいです。

□ 物語の時代的・文化的背景を学ぶことが出来ています。少しずつ自分のReadingに対する考え方が変化していると思います。

□ 小説の内容はあまり簡単ではありませんが、その内容の背景を考えるのはとてもおもしろいです。そして、この小説を自分で訳すことで読解の力もついてきました。

□ 難易度が高めですが、その分、自分の中で上手く解釈が進むと大きな達成感を得られます。

担当教員:田多良 俊樹