教育実践交流会を開催しました

2019.08.27

8月24日(土)、本学にて、第6回の安田女子大学日本文学科国語教育実践交流会を開催しました。

この会は、日本文学科・書道学科の卒業生で現在学校で教鞭をとっておられるみなさんと在学生とが交流するものです。今回は、23名もの参加者を得て、活発な意見交換が行われました。

(卒業生10名、院生・学部生8名、学園内教員4名、一般参加1名)

◇内容

| (1) | 実践発表 |

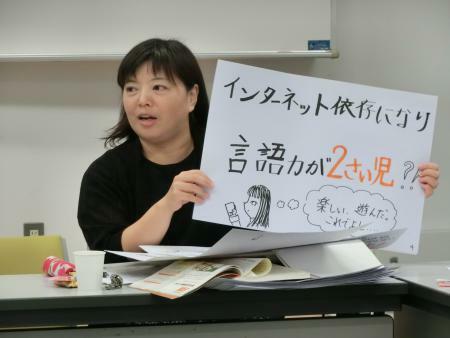

| 米子市立加茂中学校・前田彰子先生(1999卒)「プレゼンテーションの授業づくり―多様な視点から『加茂中2年発!メディアとの付き合い方について考え,魅力的な提案をしよう』―」 | |

| (2) | 学習指導案の検討 |

| 広島市立瀬野川東中学校・藤得有希先生(2015卒)「詩「初恋」島崎藤村」 | |

| (3) | 授業づくりのアイデア(提案) |

| 安田中高校・安積英司先生「黒板くん」「逆引き意味調べ」 | |

| (4) | 学習指導のアイデア:図表を用いた記録文「シカの「落ち穂拾い」」 |

◇感想(学びの整理)

次のような感想をいただきました。

| ● | 前田彰子先生「プレゼンテーションの授業づくり」について |

| 「メディアとの付き合い方」について考える際、日常生活に即したものになるように工夫されていた。単元のゴールを見据えた授業設計、アンケートの実施・集計・分析、学び方をサポートする手引き、学習班におけるファシリテーターの養成、平素の生徒とのコミュニケーションなど、見事な実践だと思いました。 |

|

| ● | 『シカの「落ち穂拾い」』について |

| 図表のある文章について、敢えてそこから図表を取り除いたいわば不完全な本文を与えて、説明が不足しているところを見つけ、必要な図表を考えさせるという方法は、なるほどなあと思いました。これもまた生徒を主体化する有効な発想だなと思いました。 | |

| 三省堂の中学3年の教科書にも、「図表のある」説明文があるのですが、そこでは巻末の問で本文にはなかったイラストや表を持ってきて「これはどの場面の説明か?」ということをやっていました。これはいわば「足し算」。田中先生が教えて下さったのはいわば「引き算」。これから「図表のある」説明文が少し楽しみになってきました。 |

|

| ● | 藤得先生の『初恋』の指導案に関して |

| ① | 参考資料・近藤真『中学生のことばの授業』の「視点を変えて詩を作らせる」という方法は、小説などでは聞く話ですが、なるほどこのようなタイプの詩でもできるんだなあと思いました。いわゆる「視点論」を説明しなくてもわからせることができる。それはきっと生徒達の日常でも生きる。なるほどなあと思いました。 |

| ② | 定型詩のよさ(特徴)→国語の授業で扱う意味 |

| 「むしろ定型詩という表現形式は、生徒の願いや憧れといった感情を盛る器となり、短歌と同様「文章では書くことが出来ないことを、照れもせず、心安らかに表現しうる形式」(飯島正・文芸評論家)なのである」という一節にもなるほどなあと思いました。国語が(そうはいっても)言葉の教科であるならば、様々な言葉の力を示し、使わせることはまことに意義深い。定型詩は「感情を盛る器」というフレーズは今後重宝しそうです。 |

|

| ③ | 文語定型詩というリズムのある詩だから、内容理解が深まった後、その表現(とそれを通した定着)として朗読させるというのはなるほどなあと思いました。 |

| ④ | 「林檎」は「象徴」として問うのでなく、それを使うことによる「表現効果」(あるいは意図)を問うた方が広がりのある(生徒が主体化しやすい)授業になり得るのではないか。本当にそうだと思いました。 |

次回は、2019年11月16日(土)15:00~ (本学8203教室)を予定しています。