はじめての台湾書道実地研修に行ってきました 2

2025.04.04

3日目の國立台湾芸術大学での授業は、この研修の主要な目的のひとつです。「書法を画に生かす」「画の技術を書に生かす」という書画同源の方針に基づく考え方を、授業を通して学ぶことができました。

午前中には蔡介騰先生による書法の授業で、扇子と折帖への合作を制作しました。間近で蔡先生の書を見ることが出来、短い時間ではありましたが、日本とは異なる書表現の方法を吸収できたと思います。また、今年の書道学科展のテーマである「桜梅桃李」も書いてくださいました。

―蔡介騰先生による揮毫―

―蔡介騰先生による揮毫―

午後は、私たち安田女子大学学生による書道パフォーマンスから始まりました。仮名、漢字仮名交じりの書、前衛書を披露しました。國立台湾芸術大学の皆さんの熱い視線もあり、とても緊張し、手の震えが止まりませんでしたが、書き終わった後、皆さんから拍手を頂き、達成感がありました。このような貴重な経験をさせていただいたことに感謝するとともに、やってよかったなと感じました。

―書道パフォーマンス 日本の「仮名」を披露―

―書道パフォーマンス 日本の「仮名」を披露―

午後の授業は折花画の制作でした。墨だけを使う水墨画とは異なり、絵具を使って描くということが新鮮で、白描画に近い形から、表裏に色を塗りこんでいく過程が楽しく、時間を忘れて没頭してしまいました。色のぼかし方や扇子に描いていく方法を知ることができ、今後の制作に応用していきたいと思います。

―張維元先生による揮毫―

―張維元先生による揮毫―

―初体験の折花画―

―初体験の折花画―

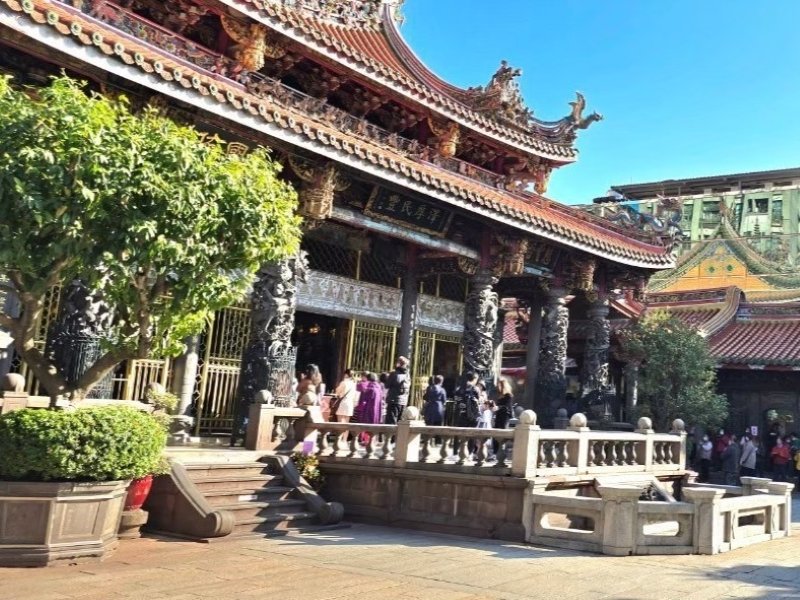

4日目の龍山寺では日本とは異なる参拝の習慣を知ることができました。特に神様が何人もいて自分がお願いしたいところにいったり、おみくじの引き方が独特だったりと、日本では体験できないことばかりでした。凄く華やかで、色とりどりに装飾されていて、御守りも購入することができました。

―龍山寺 大勢の方がお経(?)を唱えていました―

―龍山寺 大勢の方がお経(?)を唱えていました―

最後の研修先である中央研究院歴史文物陳列館では、甲骨文や木簡、墓誌銘等の本物を見学しました。殷墟出土の甲骨文や、居延漢簡など、教科書でしか見たことのない文物を実際に見て、さらに普段なら聞くことができない現地研究員の方の解説をたくさん聞くことができました。一日中居ても飽きないほど、充実した時間を過ごせました。

―中央研究院歴史文物陳列館にて―

―中央研究院歴史文物陳列館にて―

今回の台湾研修に行って良かったと思うことを3つ挙げます。1つ目は異国の文化に触れることができたこと。台湾の町に香るスパイスのにおいや特徴的な形の建物、参拝の仕方など、日本にいては知ることも認識することもできなかったものを肌で感じることができたことは、海外研修ならではの経験と言えます。

―金品茶樓での小籠包―

―金品茶樓での小籠包―

―夜市も楽しみました―

―夜市も楽しみました―

2つ目は書の真跡など、ホンモノを間近で見ることができたこと。普段授業で習っている書家の作品を実際に鑑賞することで、改めてその書のすばらしさに気付くこともでき、新たな視点で書について考える機会となりました。

3つ目は安全に過ごすことができたこと。もし個人で台湾や中国に行こうとすると安全面が心配ですが、今回は団体で、しっかりとしたガイドさんと一緒に、バスで安心、安全に博物館等を回ることができた点が大きかったと感じます。

全体を通して、とても充実した研修となりました。来年以降もこの研修が続いて、より多くの人にこの感動を味わってもらいたいです。