#旅stagram⑤ ~シン・世界のまちの楽しみ方

2023.09.22

これまでお届けしてきた「#旅stagram ~シン・世界のまちの楽しみ方」シリーズの最後となる第5回目は、まちづくりの視点から、水の都・広島へみなさんをご招待します。

世の中には様々な都市がありますが、観光を学べば都市を支える見知らぬ姿が見えてきます。ここでは広島をとりあげて、このことを紹介しましょう。

初めて広島を訪れた多くの観光客が行くところは平和記念公園や原爆ドームでしょう。広島駅に降り立った観光客は、広島においての路面電車の活躍に気づきます。路面電車に乗ると、目的地にゆくまでに2本の川(猿猴川と京橋川)を渡ります。到着した平和記念公園や原爆ドームも2本の川(元安川と本川)に囲まれており、広島は川の多い都市であることに気づきます。私どもが普段、何気なしに見ている路面電車と川、これらは広島の観光を支える大きな宝なのです。これらの宝はともに広島の戦災復興の中でつくられてきました。

なぜ、路面電車が健全なのでしょうか。広島の路面電車の路線網の大きさはわが国最大の規模を誇っています。そして、その半ば近くの路線が幅員30m以上の広い道路の真ん中に設置されていて、独特な街路景観を形成しています。1960年代半ば以降のモータリゼーションによって全国の多くの都市において路面電車は廃止されましたが、広島では存続できました。これは広島電鉄の労使の努力に加え、道路幅員が広いために軌道敷内への自動車の乗り入れを禁止できたことが理由です。広島のデルタ市街地につくられた格子状の幹線道路網は全国的に理想モデルと評価されていますが、これは戦後に広島市民が少しずつ土地を出し合って街区を四角に整形し、道路を拡げる「土地区画整理事業」という手法を用いて整備されたのです。また、この事業の中で平和記念公園や上下水道などの都市基盤もつくられました。

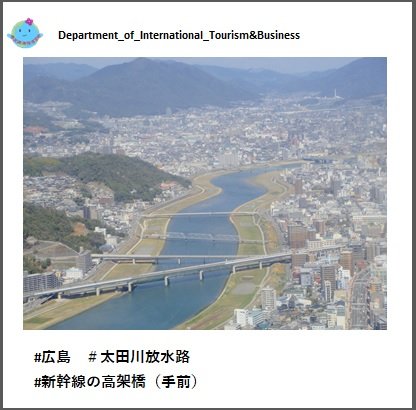

広島は河岸景観の美しい都市として知られています。広島は太田川の三角洲につくられた市街地であり、6本の川が流れています。戦前には豪雨による洪水によってほぼ5年ごとに大きな被害を受けてきました。それが1965年の「太田川放水路事業」の竣工以後、洪水はまったく起こっていません。この事業においては放水路を海まで開削し、太田川と放水路の分岐箇所に2つの水門(大芝水門と祇園水門)をつくりました。豪雨により太田川の水量が増えると太田川側の大芝水門を閉め、放水路側の祇園水門を開けて、太田川に適度な水量が流れるように調整しています。このため市街地を流れる5本の川の水量は適度に保たれ、市民は安心して河岸公園を散策し、河岸緑地のカフェで寛ぐこともできます。観光客に評判高いリバークルーズの進展もこの河川事業のおかげと言えます。

観光の学びはその地の宝を発見し、磨き上げることに繋がります。ここでは広島において路面電車と川という宝が先人により育てられたことを紹介しましたが、都市によって備わる宝は様々です。観光を学び、見知らぬ都市を訪れ、宝探しを楽しみましょう。(戸田常一教授)