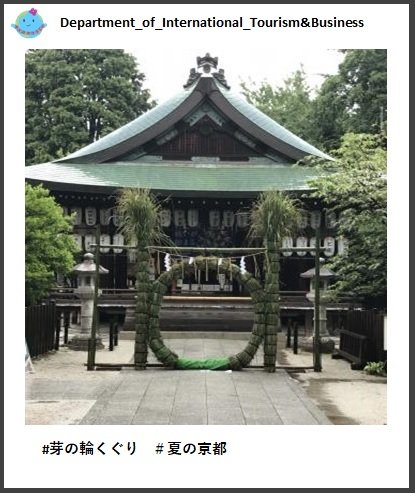

#旅stagram③ ~シン・世界のまちの楽しみ方

2023.06.27

前回お届けした「第2回Fun, education and tourism in New Zealand」に続き、第3回目はホスピタリティの視点から、まちの見方や楽しみ方を紹介します。今回はおもてなしの街・京都へみなさんをご招待します。

「お子さん、ピアノ上手にならはったなぁ」

もしあなたが京都に住んでいて、近所の人にこんなふうに言われたらどのように答えるのが正しいのでしょうか。

a「有難うございます、来月発表会があるといって、ピアノばっかり弾いているんですよ」

b「いえいえ、とんでもない。才能がないのか全然上達しなくて困ったものです」

残念ながら、どちらも不正解です。

「スミマセン、やっぱりうるさかったですか。次からは注意します」が正解になります。

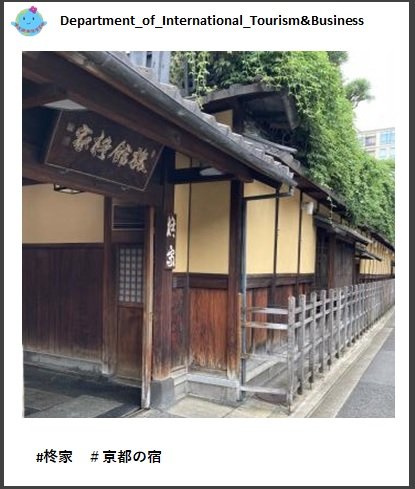

京都には「いけず」という言葉があります。祇園の舞妓さんに「いけずなお人やわぁ」と言われれば嬉しくもなりますが、本来は「イジワル」という意味を持つ言葉です。そして京都の家の角には「いけず石」と呼ばれる石が(わざわざコンクリートで固めて)置いてあるのをよく見かけます。車の運転席からは見えず、曲がろうとしてゴリッ。思わず「いけず!」と叫んでしまいたくなります。

少し前に京都の高校生がこの「いけず石」について調査しました。石を置いている家に飛び込みインタビューをした結果、興味深いことに、全員が「いけず石」という呼び方を知らなかったということです。車をぶつけた他府県の人がそう呼ぶようになったのではと推察しています。

京都人にとって「いけず」は単なるイジワルではなく、「適度な距離感」を表す言葉なのです。遠まわしに言うことで、あからさまな対立を避けるための工夫と言ってもいいでしょう。有名な「ぶぶ漬けでもどうどす?」もこれに当たるのでしょう。直接ピアノの音がウルサイと言えば人間関係にヒビが入る。ダイレクトに「車をぶつけるな」と看板を立てればカドが立つ。その結果生まれたのが「ピアノが上手になった」であり、自然に置かれた(コンクリートで固められてはいるが)石、すなわち「いけず石」なのです。

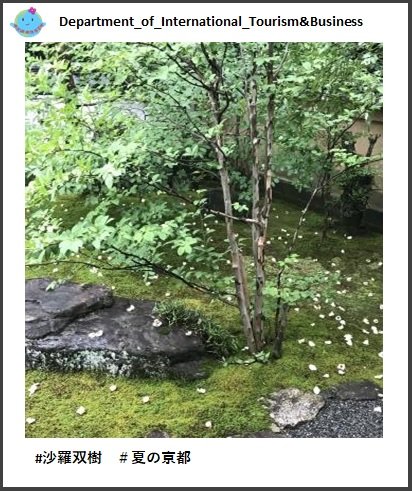

このように考えると、おもてなしの街京都もなかなかディープで味わい深い。暗黒面の香りさえ漂ってきます。しかしながら、相手のことを考え人間関係を考えているところなど、京都流のホスピタリティといえるのかも知れません。(佐藤勝秀教授)