#旅stagram① ~シン・世界のまちの楽しみ方

2023.05.10

国際観光ビジネス学科では、これから数か月の間、「#旅stagram ~シン・世界のまちの楽しみ方」をシリーズでお届けします。シリーズでは、ヨーロッパ、日本、中国のまちを対象に、それぞれの専門家が、「まちづくり」、「ホスピタリティ」、「異文化」などの視点から、まちの見方や楽しみ方を紹介していきます。まずは、ヨーロッパのまちへ、みなさんをご招待します。

観光とは普段生活している場所から離れ、その地の景色や史跡、風物などの見聞を増やし、楽しむことです。世の中には様々な「まち」がありますが、観光を学べば見知らぬ「まち」の姿が見えてきます。いまからあなたを見知らぬ「まち」を訪れる観光の世界にお誘いしたいと思います。

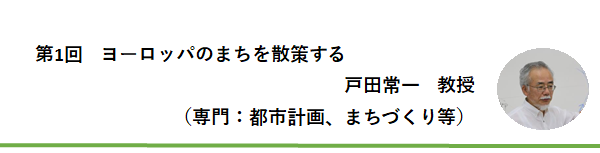

私は見知らぬ「まち」を訪れたとき、なぜこの地にこの「まち」ができたのか、住民の暮らしはどのようであるか、これらを自らに問いかけます。過去と現在を知ることは、将来を考えるために大事なことと思うからです。その「まち」が生まれた理由と背景を知るために、私は山や丘、高層ビルなど、なるべく標高が高いところに登り、そこから「まち」全体を鳥瞰して自然の地形や周囲の環境を捉え、さらに歴史博物館や郷土資料館を訪れて古くを探り、その「まち」がつくられてきた歴史を学ぶように努めています。また、現在の「まち」の姿を知り、「まち」の暮らしを知るために、裏小路を中心にまちなかを歩き回り、地元の人々が集まる買物市場や鉄道駅など交通ターミナルには欠かさず訪れ、見聞を広めます。このように「まち」の全体を高所から鳥瞰し、つくられてきたプロセスを振り返り、その地においての現在の営みを知ることは「まち」を楽しむために大事な視点であると思っています。

イギリスではヨーロッパ大陸を「大陸(Continent)」と呼ぶ習慣があります。イギリスは島国であり、ヨーロッパ大陸とは異なるという意識があるのでしょう。日本も中国大陸の沖に浮かぶ島国です。大陸の「まち」と島国の「まち」は異なるのでしょうか。

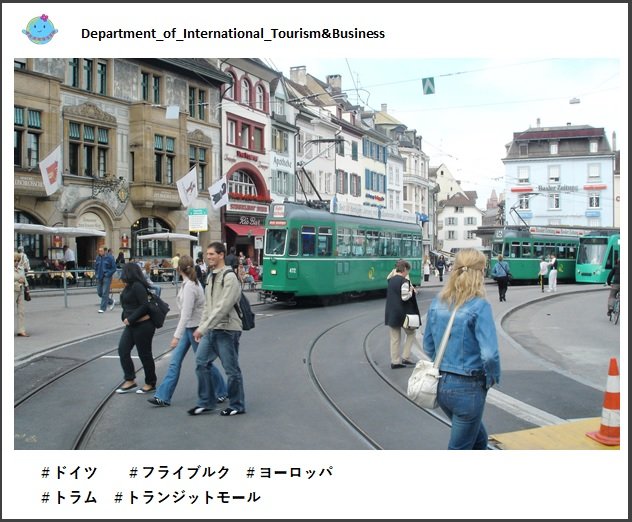

大陸では長年にわたって多くの民族が何度も戦いを繰り返してきました。特に、モンゴル、トルコ、イスラムなどの騎馬民族からの侵攻から「まち」を守ることが重視されました。そのため、大陸の多くの「まち」では、生命と財産の安全を確保するために城壁をつくり、その中に領主、貴族、民衆のすべてが入り、城壁に囲まれた城そのものが「まち」を形成しました。これは「城塞都市」と呼ばれ、現在の代表的な観光都市の中心部の骨格を形成しています。代表的な城塞都市(ミュンヘン、ウイーン)の写真(いずれも筆者撮影)を掲載しておきます。

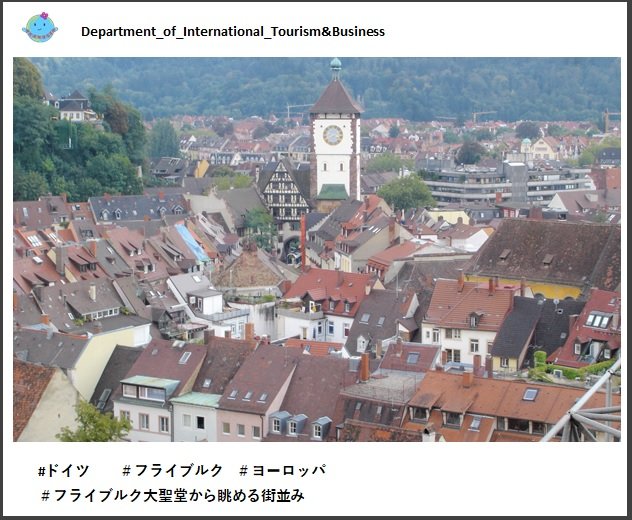

城塞都市では城壁に囲まれた一定の範囲で人々が集住するため、暮らしに必要な施設がコンパクトに集まっています。まちの中央に広場、教会、役場があり、昔の「まち」(旧市街地)に隣接して領主の宮殿がつくられています。役場の多くは博物館や郷土資料館になっており、観光客は狭い範囲をこれらの観光施設や史跡を歩いて見て回わることができます。また、城塞都市がつくられた当時、狭い範囲で集住するためには生活や生業にために一定のルールが必要となります。「まち」全体をわが家のようにとらえる公共的な(public)な精神が浸透していなければ多くの人々が集住できません。「まち」全体を美しくするために建物の形や色を統一し、窓やベランダに花を生けるなど、街並み景観に整備が徹底しています。また、鉄道を「まち」なかには入れず、自動車利用を抑制し、トラムと歩行者・自転車が共存できる環境のもとで魅力的なモールがつくられています。これらができているのは「まち」なかにおいて公共的な精神が浸透しているおかげと思います。

しかし、現在では、近代以降の産業発展と人口増加により、多くの城塞都市の城壁はいまでは除去されて環状道路に置き換わり、そこにトラムなど公共交通が運航されており、その外に新たな市街地が広がっています。

このように世界には魅力的な様々な「まち」があり、その多くは中世の時期にその骨格がつくられ、各地の風土に見合った多様な「まち」の姿を訪れた観光客に見せてくれます。見知らぬ「まち」を訪れる楽しみは観光を学ぶ楽しさに繋がるものと思っています。(戸田常一教授)

(参考文献)

カウフマンJ.E.&H.W.カウフマン(中島智章訳)(2012)

『中世ヨーロッパの城塞』マール社

いかがでしたか?このように見てみると、ヨーロッパの建物の形や色がなぜ統一されているのかもよくわかりますね。では、島国の「まち」は、大陸の「まち」とどのように異なるのでしょうか。みなさん、是非、考えてみてください。

*出張講義をご希望の場合には、国際観光ビジネス学科事務室までご連絡ください。

フラちゃん(Hula)