薬理学分野による研究成果が「Cells」ならびに「JCI Insight」に掲載されました

2021.01.12

本学薬学科の薬理学分野(中西 博 教授)と愛媛大学との共同研究成果「Generation of CSF1-independent Ramified Microglia-like Cells from Leptomeninges in vitro」が「Cells」誌に掲載されました。(https://www.mdpi.com/2073-4409/10/1/24)

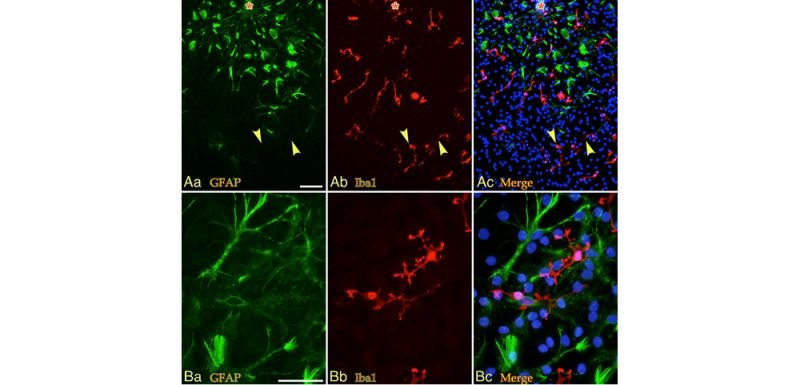

本論文では、髄膜よりラミファイド型ミクログリアが生じることを培養系実験で明らかにしました。最近のfate mapping解析により、ミクログリアは卵黄嚢に存在する前駆細胞が循環系を介して脳に移動して分化した細胞であることが示されました。また、正常成熟脳に存在する大部分のミクログリアはコロニー刺激因子1(CSF1)依存的であることがわかっています。一方、一部のミクログリアはCSF1非依存的に発生すると考えられており、その起源については不明です。そこで本研究では、髄膜からのミクログリア発生の可能性について、主に培養系を用いた検討を行いました。ラット新生仔前脳髄膜には、Iba1+/CD68+/CD163+のマクロファージ様細胞が存在していました。髄膜を剥がし、上皮成長因子(EGF)存在下で数日培養し、その後血清存在下に移すと多数のラミファイド型ミクログリアがCSF1非依存的に出現しました(下図、黄色の矢頭)。これらの細胞のCD68(アメボイド型ミクログリアのマーカー)ならびにCD163(中枢神経系マクロファージのマーカー)の発現レベルは低く、正常成熟脳に存在するミクログリアに似たフェノタイプを示しました。今回の結果は、髄膜がCSF1非依存性ミクログリア前駆細胞の貯蔵庫として働く可能性を示しています。また、CSF1阻害剤によりミクログリアが死滅した場合に生じるミクログリア再増殖に関与すると考えられます。

髄膜から発生したラミファイド型ミクログリア様細胞(上段では黄色の矢頭、下段では赤色蛍光標識で示しています)

髄膜から発生したラミファイド型ミクログリア様細胞(上段では黄色の矢頭、下段では赤色蛍光標識で示しています)さらに、同分野と九州大学、名古屋大学との共同研究成果「Neural stem cell-specific ITPA deficiency causes neural depolarization and epilepsy」が「JCI Insight」誌に掲載され、その内容が科学新聞(2020年11月27日)と西日本新聞(2020年12月7日、朝刊)で紹介されました。(https://insight.jci.org/articles/view/140229)

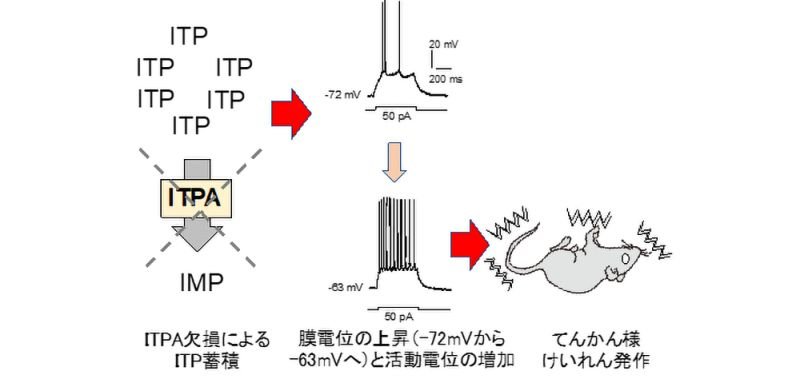

本論文では、難病の早期乳児てんかん性脳症(EIEE)の一種であるEIEE35の発症の原因を、マウスモデルを用いて明らかにしました。このマウスでは、イノシン三リン酸分解酵素(ITPA)遺伝子の変異によりイノシン三リン酸が蓄積し、神経細胞の膜電位を低く維持できないことで脳が興奮し易い状態になり、てんかん発作を起こしていました。EIEEの原因遺伝子としては、神経細胞の膜電位に直接関わるイオンチャネルの遺伝子変異が複数知られており、それらはチャネル病と呼ばれます。しかし、イオンチャネル以外の遺伝子が原因のEIEEもあり、その多くは発症メカニズムがわかっていませんでした。今回の結果は、イオンチャネル遺伝子以外の遺伝子変異でも、膜電位変化をもたらすことで神経細胞が興奮しやすくなり、てんかん性脳症へとつながることを示しており、非チャネル型のてんかん性脳症の原因解明と治療につながることが期待されます。

ITP蓄積が膜電位上昇をもたらし、神経過剰興奮からてんかん発作を起こすことが明らかになりました。

ITP蓄積が膜電位上昇をもたらし、神経過剰興奮からてんかん発作を起こすことが明らかになりました。