保育内容総論Ⅱより「パネルシアターの模擬保育」

2024.06.03

幼児教育学科でも開講予定の「保育内容総論Ⅱ」の授業について紹介をします。この授業は保育士科目の必修で、演習形式で行われます。今回はパネルシアターを題材に模擬保育が実施されました。

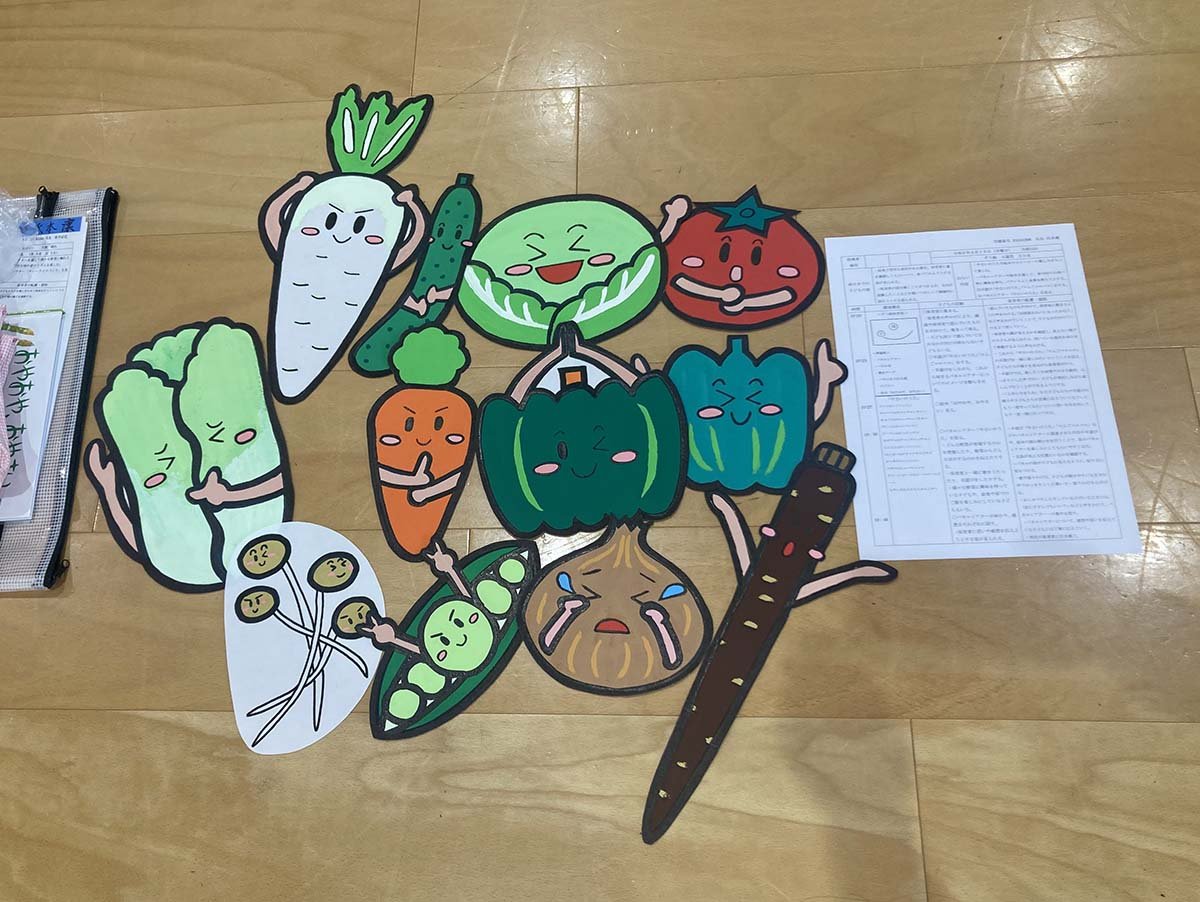

パネルシアターは、のりを使っていないのに布に絵人形がくっつく不思議な保育材料です。

パネルシアターは、のりを使っていないのに布に絵人形がくっつく不思議な保育材料です。

パネルシアターは大人数の子ども達が見えやすいように黒の縁取りをはっきりと入れます。

パネルシアターは大人数の子ども達が見えやすいように黒の縁取りをはっきりと入れます。

まず、子どもの育ちや季節の行事などを考えて指導案を作成します。授業では少人数のグループに分かれて、こども役と保育者役を交代で行う模擬保育を行います。こども役を担当することで、子どもの視点に立って保育を見直すことができます。また、保育者役を何回も体験できるように小グループに分かれて模擬保育が実施されています。

今回のテーマを食育にした学生が多かったようです。エプロンシアタ―の導入に手遊びや絵本の読み聞かせを取り入れるなど工夫をしている学生も多くいました。手遊びを導入する理由は、子どもの関心を保育者に向け、今から行うパネルシアターに興味や関心を高めるためです。

導入に絵本の読み聞かせをしたり、手遊びをして子ども達の集中をあつめます。

導入に絵本の読み聞かせをしたり、手遊びをして子ども達の集中をあつめます。

今回は「食育」をテーマにしてパネルシアターを作った学生が多かったようです。

今回は「食育」をテーマにしてパネルシアターを作った学生が多かったようです。

模擬保育の後にはグループで省察のための保育カンファレンスを実施します。更に各グループでの話し合った結果をクラス全体に発表もします。

これらの活動は、指導案を立てる(Plan)、模擬保育の実践(Do)、保育カンファレンス(Check)、自己反省と次の指導案や模擬保育や実習への再調整や改善(Action)となり、PDCAサイクルという仮説・検証型プロセスの循環となります。このPDCAサイクルは、保育の質を高めることに高い評価があります。

模擬保育の後はグループ別に振り返りをします。お互いに良かった点や課題の改善策を伝えあいます。大切にしていることは、相手を一方的に批判しないこと。「自分だったら」の視点を入れて発言することです。

模擬保育の後はグループ別に振り返りをします。お互いに良かった点や課題の改善策を伝えあいます。大切にしていることは、相手を一方的に批判しないこと。「自分だったら」の視点を入れて発言することです。

グループでの振り返りの後は全体に向かって、反省や課題を発表します。

グループでの振り返りの後は全体に向かって、反省や課題を発表します。

つまり、模擬保育により、自分の課題を明確にし、保育の技術や知識を高め、実習への準備となっています。こうした授業での取り組みは幼児教育学科でも引き継がれていきます。

文責 西川ひろ子