去る9月3日(土)・4日(日)に、広島県民文化センターにおきまして、安田女子大学文学部書道学科、家政学部生活デザイン学科、家政学部造形デザイン学科の三学科合同で、「第1回安田女子大学三学科創作展」を開催いたしました。両日ともに100人を超える方々にご来場いただきました。心より厚く御礼申し上げます。

自らの思想をコトバに表し、美意識をもってそのコトバを書く書道学科、「幸せに生きる」ために衣・食・住・健康・環境を学び、日々の生活を形作っていく生活デザイン学科、「アナログとデジタルの融合」によってものづくりの新たな可能性を追究する、新設の造形デザイン学科。この度の「三学科創作展」では、これら「ものづくり」を共通要素とする安田女子大学の三学科が、「伝統と現代、そして未来」というテーマのもとに集まり、様々な作品を制作しました。

学生の授業作品や教員の作品を中心とする〔学科個別展示〕のほか、三学科がコラボレートした〔合同企画展示〕を行い、三学科それぞれの特長を融合させた表現方法を提示することができました。

今回の三学科合同による創作展では、各学科の特長を生かした様々な作品が多数生み出されました。また、これらの制作過程において、学科の壁を越えて集まった学生たちがアイデアを出し合い、何度も試行錯誤を重ねていきました。まさに「総合大学」としての本学を象徴するコラボ作品といってもよいでしょう。

書道学科・生活デザイン学科の3年生と造形デザイン学科の1年生のコラボレーションにより、3つの作品が完成しました。創作展のテーマに沿って「伝統」「現代」「未来」のグループに分かれ、手書きの書をデジタル化して染布する服づくりに挑戦しました。

各テーマや服の形に合わせた書の展開、既成の布にはない柄の配置、服に仕立てるための手わざ等、学生が今大学で学んでいる知識や技術が集結した作品になりました。普段はなかなか接点のない学科の学生同士の出会いや専門性の交わりにより、新たな学びが創造されたように感じています。以下、作品に込められた学生たちのメッセージを紹介します。

①伝統グループ:作品名「百人一首」

日本の伝統的な遊びである百人一首と伝統的な衣服である着物をコラボレーションさせました。百人一首の書を活かすため、着物全体を畳に見立てて、袖や身頃はい草色にし、衿は畳の縁にしている点がポイントです。書には恋の和歌を選び、女性の切ない恋心を着物に込めました。

②現代グループ:作品名「lien(繋がり)」

ワンピースの上半身のテキスタイルには、チェック柄に沿わせて今年の5月にオバマ大統領が広島を訪れた際に読み上げたスピーチ文を書いています。色味も白地に爽やかな青を使い、明るい未来への期待を表現しました。スカート部分は、墨を使った自然なグラデーションを活かし、その上にキラッと光る銀色の絵の具を筆で散らすことで「小さな光る希望」を表現しています。今ある幸せに感謝し、この幸せがずっと続くように未来につなげていきたい、これが作品名である「lien(繋がり)」に込めた想いです。

③未来グループ:作品名「fusion 融合」

作品名には、一つは私たち3学科の学生の力を融合させるという意味が込められています。もう一つは日本と世界の融合、地球と宇宙の融合です。白の布では2020年東京オリンピックを、紫の布では宇宙を表現しています。布に描かれている丸い柄には"つながる"というイメージが含まれています。筆一本で様々な表現ができるという新しい発見から、このような作品が生まれました。

①レイヤーによる書

書道学科の学生が書く手順を一画ごとに撮影し、それをレイヤー(層)で表現することで、それぞれの画の書き方を学ぶための教材です。

元々の構想は、平面の書に奥行きを与えて3D化するとどのようになるのだろうか?というものでした。コンセプトを具現化するにあたり、重なって見えなくなる部分の書き方を理解するための教材に応用できることから現在の形になりました。普通の書では重なって見えなくなる部分の書き方を理解しやすくするために、あえて他のレイヤー(層)が透けて見える半透明の印刷としています。

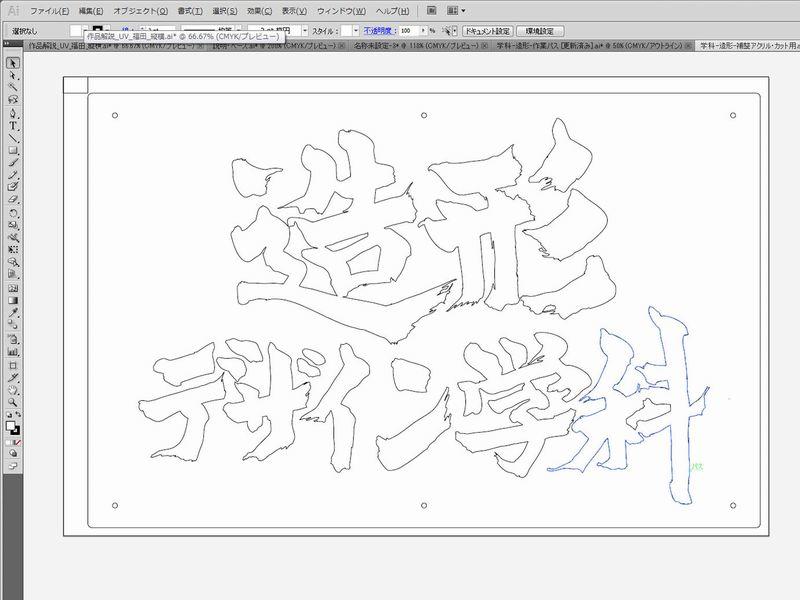

②学科の看板

書道学科の学生の原作をパソコンに取り込み、加工して80㎝×60㎝の看板に加工しました。

造形デザイン学科のレーザー加工機は、布、皮革、プラスチック、木、ガラス、金属などの多様な素材が扱えますが、今回の制作にはアクリルとMDF(木質繊維合板)を用いています。今回の制作では素材の質感を残すために行いませんでしたが、UVプリンタを併用して彩色加工を行うこともできます。

書道学科の看板は「影が白い」という通常ではあり得ない組み合わせを、生活デザイン学科の看板はハメ込んだアクリル文字による見る角度で異なる質感を、造形デザイン学科の看板はガラス風のクールな質感と、学科ごとにニュアンスを変えました。

③各学科のコンセプト

書道学科の3年生と生活デザイン学科の4年生がお互いの感性を活かして垂れ幕を制作しました。透明度の高い布のジョーゼットに、直筆の書にて各学科のコンセプトを認めました。また、生活デザイン学科の衣・食・住・健康・環境の文字は、学生らのアイデアでデザイン文字を作成し表現してあります。

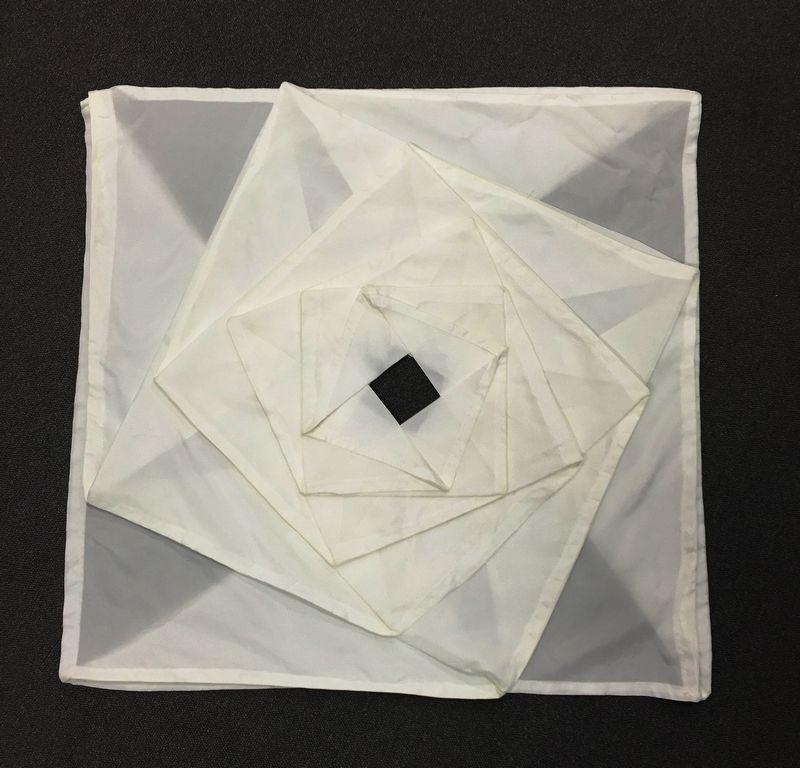

生活デザイン学科の4年生の卒業論文「折り紙技法による洋服の製作」の中で取り組んでいる折りたたみ可能な衣服をボディに着せ、書道学科の学生の書の創作風景を造形デザイン学科の池田先生が編集し、プロジェクション・マッピングで映し出すというコラボレーションが実現しました。

衣服の構成における発想の転換を折り紙に求め、スクリーンとして機能させる面白さの中に、書を書く繊細かつ大胆な動きと作品が布に浸透していくイメージが映し出され、観る人を魅了していました。

まず、書道学科の3年生二人が半紙に「風神図」と「雷神図」を描き、またそれぞれに合う書体で「風神」と「雷神」の文字を認めました。次に、これら二図を画像データとしてスキャナーで取り込み、仔細にレイアウトを決めた上で、1m×5.6mの大布帛に拡大転写しました。当日は、本作品を展示室の天井より吊り下げて効果的に展示しました。

書道学科には、書に関する貴重な文物が数多く収蔵されています。今回の創作展では、「塼」(建築材料として、壁面の装飾に用いられたり床に敷かれたりした煉瓦のこと。後漢時代(A.D. 25~A.D. 220)のものと推定)と「墓誌銘」(墓主の経歴を石や塼に刻して、棺とともに埋葬されたもの。北魏・熙平3年(518)に作製された宇文永の妻・韓氏の墓誌銘)の3D複製を展示しました。

昨年9月5日、新潟日報メディアシップにおいて、東アジア〈書の美学〉国際シンポジウムが行われ、本学は戦国秦の瓦当、漢の塼、北魏の墓誌銘など計6点の石刻資料を用い、それらの紋様や文字を紙に写し取るという「採拓」を企画しました。そこで、本年度開設した家政学部造形デザイン学科のもつ最先端技術を駆使して、運搬が困難な資料の複製を作製することになりました。今回の一連の取り組みを通し、種々の要因で運搬・保護が難しい文字資料の保存や調査、更には新たな書道デザインの創出、書と造形デザインとのコラボレーションなど、3D複製技術によって、書文化が蒙る恩恵は少なくないように感じました。まさに、伝統文化と最新技術の融合、書文化と造形デザインとの融合が、安田女子大学において今後実現してゆくだろうと確信しています。