くすのきブログ

4年生では、福祉について学んでいます。「共生」「多様性」という言葉をよく耳にしますが、4年生なりに、皆が幸せに、自分らしく生きることができる社会を実現する一人になるため資質を身に着けることを目的としています。

様々な立場で生活をしている人々の思いを想像したり、実際に触れたりすることで、相手を理解し、受け入れる「柔しさ」と、共に支え合うための姿勢や知識である「剛さ」の習得を目指しました。

1 高齢者疑似体験 11月22日(水)実施

高齢者の体の不自由さを疑似体験用の装具を身にまとい、階段を上ったり下りたりしました。思うように足が動かず、つまずいたり、疲れたりすることを体感しました。街で見かけるゆっくり動く高齢者の気持ちに共感することができました。

また、認知症についても道徳の教材をもとに学びました。高齢化社会がますます進む中、認知症への理解を進める必要性も感じていました。

2 車椅子体験 12月5日(火)実施

県介護福祉会より介護福祉士3名をお招きし、車いすの扱い方について学びました。

車いすの構造から、乗って動かす方法、後ろから動かす方法、それぞれの留意点を交えながら、思った以上に重かった、動かしにくかった、という感想を持ったようでした。翌日の生活ノートの日記では、進んでお手伝いしたいという反応や、できることは尊重して必要に応じて手伝いをしていきたい、という考えも持てたようでした。

3 聾唖(ろうあ)者講話 12月14日(木)実施

最後は、市社会福祉協議会のご紹介で、耳が不自由な方3名に来ていただき、手話+通訳を通して、そのご苦労や生き方に触れることができました。子どもたちの中には、事前に手話を覚え、積極的に手話を通したコミュニケーションに挑戦する一幕もありました。お礼に4年生全員で、歌「世界が一つになるまで」を手話も交えて合唱しました。

4 学習を振り返って

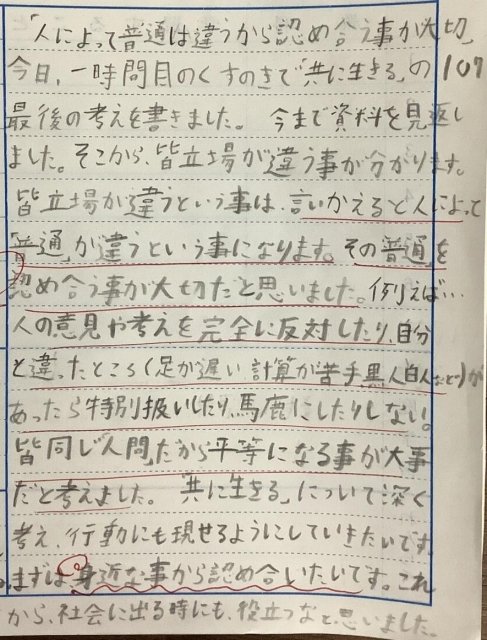

<学習後の生活ノートより児童の感想>

子ども達なりに感じ方、気づきは異なるものの、共通して言えることは、思いやりの大切さ、違うことを理解することの必要性を感じてくれたようでした。そして、今回の学びが、言動として学級内、校内で表出することを期待しています。誰も皆、自分を受け入れてほしい、認めてほしいと思うものです。その気持ちが誰にでもあることを理解すれば、自分の心も柔らかくなります。4年生の心が、今回の体験で柔らかく耕されたことを感じています。3学期からの子ども達の生活にますます期待しています。